Fuga con i coreani da Mogadiscio, l’ambasciatore Sica ricorda la Somalia del 1991

Nel kolossal di Ryoo Seung-wan l’ex diplomatico italiano in Namibia è interpretato da Enrico Ianniello

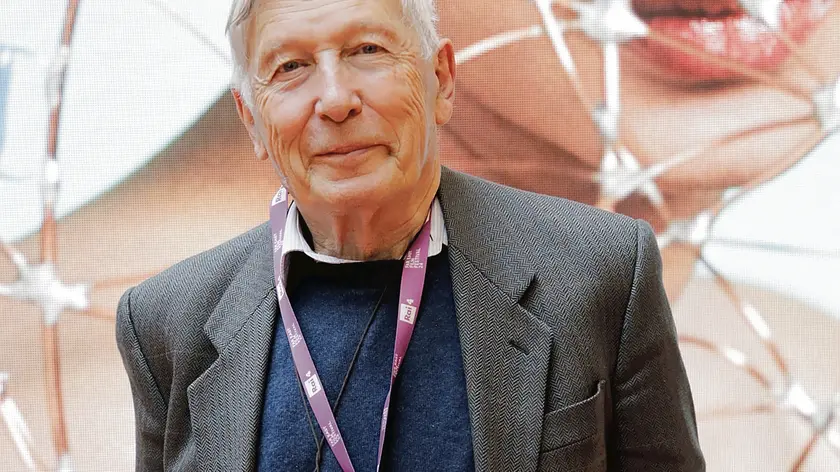

L’ex ambasciatore italiano a Mogadiscio Mario Sica, ospite del Feff, ha ricordato la fuga dei consoli coreani (Foto di Riccardo Modena)

UDINE. Prima di svegliarsi a Mogadiscio nell’epicentro dell’insurrezione l’ambasciatore italiano Mario Sica, col placet del governo, acquistò un caste

Articolo Premium

Questo articolo è riservato agli abbonati.

Accedi con username e password se hai già un abbonamento.

Scopri tutte le offerte di abbonamento sul nostro shop.Shop

Non hai un account? Registrati ora.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto

Leggi anche

Video