Il “sacrificio” del ponte per fermare la disfatta

Un secolo fa, dopo la Rotta di Caporetto, gli italiani lo fecero saltare Il sacrificio dei Granatieri di Sardegna, che affrontarono il nemico “isolati”

VALVASONE ARZENE. Cento anni fa, il 30 ottobre 1917, l’esercito italiano in rotta dopo Caporetto fece brillare il ponte della Delizia sul Tagliamento che collegava Codroipo a Valvasone. I granatieri di Sardegna insieme ad altri reparti della Terza armata rimasero così isolati sulla testa di ponte della riva sinistra del fiume, combattendo contro i tedeschi: un atto di sacrificio forse meno noto di altri compiuti in quei drammatici giorni ma che di fatto ritardò l’avanzata nemica e permise, nel quadro generale della disfatta, il riconsolidamento del fronte sul Piave.

Oltre l’eroismo, ci fu però anche il dolore: quello dei tanti civili che in quel momento erano ancora sul ponte, insieme ai soldati e che perirono chi per l’esplosione e chi per essere stato sbalzato nelle fredde acque del fiume, in quei giorni in piena. Un secolo dopo, i luoghi della battaglia sono ancora visibili, a partire dall’ultimo lacerto di quello storico ponte fino alla chiesetta valvasonese costruita con i materiali bellici ritrovati. Un viaggio nella memoria da compiere in queste giornate di ricordo.

L’attacco.

Ci accompagna il professor valvasonese Paolo Strazzolini, socio dell’associazione Tiliaventum di Udine alla cui gentilezza si devono le foto storiche che pubblichiamo. «L’esercito italiano non era disorganizzato – racconta –, anzi stava attendendo il nemico: solo che si aspettava un suo arrivo da Codroipo, lungo l’attuale Pontebbana. Invece le truppe tedesche, impossibilitate dalle acque agitate del Tagliamento ad attraversare il ponte di Bonzicco di Dignano, arrivarono a sorpresa da nord». Giungendo da Udine, possiamo ancora vedere sulla destra il casolare dove si attestarono con le mitragliatrici.

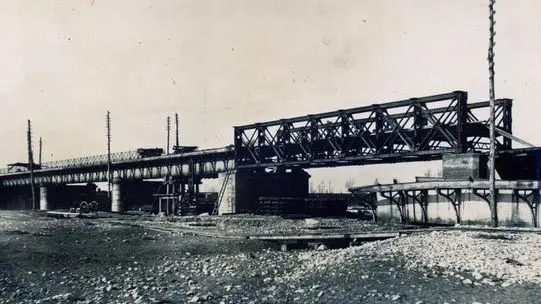

Il ponte.

Gli artificieri italiani stavano nel frattempo completando la sistemazione dell’esplosivo sul ponte stradale e sui due ponti ferroviari che si trovavano poco più a valle, verso il territorio di San Vito. «Quello stradale della Delizia – aggiunge Strazzolini – era un ponte di legno, voluto da Napoleone. Gli italiani stavano cercando di edificarne uno in cemento, ma proprio Caporetto interruppe i lavori». Per capire dove passasse il ponte basta spostarsi sul lato sinistro della Pontebbana provenendo da Codroipo, dove si trova ora una pizzeria. Qui, dopo una torretta difensiva, c’è una lapide in ricordo dei citati Granatieri, collocata in quello che rimane del ponte. «Il ponte di legno era proprio a tale quota – sottolinea il professore – e questa sua testa fu poi riutilizzata per la ricostruzione avvenuta nel dopoguerra e successivamente per la posa del cippo a ricordo dei fatti”.

Lo scoppio.

Nel pomeriggio del 30 ottobre, visto il sopraggiungere dei tedeschi, venne così dato l’ordine di far brillare le cariche in prossimità delle tre teste di ponte di riva destra. «Non ci fu il tempo di sgombrare – racconta Strazzolini – la lunga colonna di civili e militari in fuga: a centinaia perirono tra lo scoppio e l’annegamento nelle acque sottostanti. Alcuni rimasero bloccati poi nell’unico tratto di opera rimasto in piedi».

L’occupazione.

Ai primi di novembre tedeschi e austroungarici riuscirono infine a riattivare il ponte e a passare nel Friuli occidentale, che conoscerà un anno terribile, tra strupri, violenze e requisizioni degli eserciti occupanti. Sorte che toccò anche a Valvasone, Arzene e San Lorenzo, mentre Casarsa in quanto snodo ferroviario assunse importanza strategica per gli Imperi centrali. Ricostruirono i ponti ferroviari della linea Venezia-Udine e progettarono la stazione di Casarsa Nord sulla linea Casarsa-Pinzano. Un intenso lavoro che fu “premiato” dalla visita dell’imperatore Carlo I.

La ricostruzione.

«Il ponte della Delizia – conclude Strazzolini – fu nuovamente distrutto un anno dopo dagli austriaci, incalzati dagli italiani dopo Vittorio Veneto. Negli anni Venti iniziò la costruzione del manufatto in cemento che rimase poi in funzione fino ai primi anni Novanta, quando si passò all’attuale ponte immediatamente a monte». Gli operai che lavorarono alla ricostruzione utilizzarono i materiali di trincea della Grande guerra trovati nel greto del Tagliamento e altri scarti bellici, tra cui resti di bombe, per edificare una chiesetta ispirata alla grotta di Lourdes in memoria dei morti nel conflitto. Consacrata nel 1931, è visitabile a Ponte, località sulla destra arrivando da Udine. Il Comune di Valvasone Arzene ha avviato la riqualificazione dell’area.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto

Leggi anche

Video