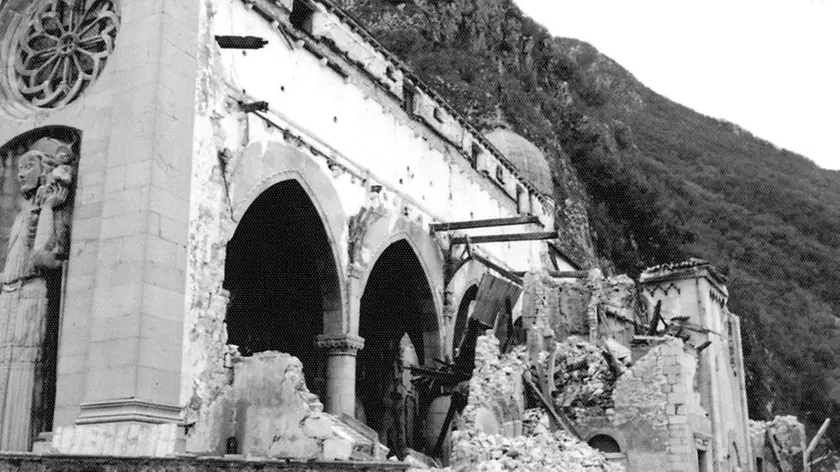

Il terremoto che sconvolse il Friuli, quel 6 maggio 1976 in un istante infinito la terra si arrabbiò

UDINE. Gli amministratori riuniti in municipio discutevano le scelte urbanistiche di Gemona e, quasi fosse uno scherzo del destino, alle 21.01,in poco meno di un minuto il futuro della cittadina crollò a pezzi con i palazzi del centro storico, sotto la furia del terremoto.

Il 6 maggio 1976 l’Orcolat, così chiamano il movimento tellurico in Friuli, spezzò la prospettiva di rinnovamento assieme alle 357 vite rimaste sotto le macerie. Migliaia le case crollate e inagibili.

«Sentivamo la gente chiamare, non ci rendevamo conto di cosa era accaduto. Abbiamo agito da incoscienti» ricorda a 40 anni di distanza l’allora sindaco Ivano Benvenuti, che all’epoca aveva 32 anni.

«Chiedetemi tutto entro settembre, dopo le commemorazioni non tornerò più su questa vicenda. Nell’animo, dal punto di vista emotivo, ci sono cose troppo pesanti da esprimere», afferma sfogliando le pagine della ricostruzione riuscita e diventata un esempio per tutti.

Torniamo al 6 maggio 1976. Gemona era governata da una giunta democristiana, in uno scenario che vedeva contrapposti i partiti Socialista e Comunista. Uno scenario che prima del terremoto aveva influenzato il dibattito sul nuovo Piano regolatore e sullo sviluppo di Gemona al di fuori del centro storico.

Continuava a farlo anche dopo il sisma, nell’estate del 1976, quando gli amministratori cercavano di garantire una sistemazione alla gente costretta a vivere in tenda. In questo contesto sorsero anche i Comitati delle tendopoli e le contestazioni contro le scelte regionali e del commissario di Governo, Giuseppe Zamberletti, arrivato in Friuli per gestire l’emergenza.

Regione e commissario venivano accusati di accumulare ritardi nell’installazione dei prefabbricati e di favorire l’azione delle ruspe che agivano nei centri storici sepolti dalle macerie. La gente temeva di perdere per sempre la sua storia.

Era un intreccio di voci, urlò anche la Chiesa schierandosi al fianco dei friulani. La polemica durò un’estate perché dopo il 15 settembre, quando il secondo terremoto completò l’azione del primo, la difesa dell’identità friulana unì tutti, anche i politici.

«Era un altro periodo storico. Gli accordi venivano fatti attraverso i partiti di maggioranza, non c’era il sistema elettivo. Anche a Gemona avevamo contro Pci e Psi - sottolinea Benvenuti -, assieme ad Artegna e Forgaria eravamo la mosca bianca perché avevamo intrapreso la dialettica politica con la Dc e la maggioranza regionale.

Suggerivamo come predisporre strumenti legislativi che fossero praticabili e attuabili in favore della popolazione».

Non c’erano precedenti, era tutto da inventare. «Avevamo solo esperienze negative legate al passato, al Belice, a Messina che era molto lontano perché aveva ancora le baracche e di recente - sono sempre le parole di Benvenuti - c’era il Vajont, ma questa era tutta un’altra catastrofe».

Gli ambiti unitari

A Gemona «inventammo gli ambiti unitari mettendo come bandiera il ricostruire la città dov’era, mantenendo l’assetto urbanistico e privilegiando il concentramento della popolazione nei centri storici».

Benvenuti ricorda, infatti, che «il 6 maggio 1976 il centro storico di Gemona era popolato per il 35 per cento rispetto ai volumi esistenti. Il nostro obiettivo era concentrare la città e rispettare l’ambiente per salvaguardare tutto il territorio comunale».

Questo perché, poco prima del terremoto, «erano cadute le norme di salvaguardia del Piano regolatore e le amministrazioni avevano rilasciato quasi 700 concessioni edilizie sparse nella piana, non esisteva più una regola, ognuno poteva ricostruire dove voleva».

Paradossalmente, verrebbe da pensare che, dal punto di vista urbanistico, il terremoto è stato un bene. «È proprio così, senza il terremoto avrebbero deturpato il territorio».

Dovendo ripartire da zero, l’amministrazione comunale di Gemona puntò sugli ambiti unitari che consentivano di espropriare i volumi edilizi che non sarebbero stati ricostruiti per elaborare, in collaborazione con i proprietari, i progetti.

«Fu una scelta politica precisa - sottolinea Benvenuti - che invogliava le famiglie non proprietarie di suolo in centro, a costituirsi in cooperative per realizzare in proprio le abitazioni».

La sera del 6 maggio

Il terremoto sorprese gli amministratori in municipio dove erano state convocate due riunioni. Una, in sala giunta, presieduta dal sindaco con i capigruppo, affrontava il problema del Piano regolatore e dei Piani particolareggiati di Gemona centro e Ospedaletto, mentre nella sala consiliare la commissione Commercio, con un esperto, discuteva il Piano commerciale per il rilancio della città. «Abbiamo azzerato tutto e siamo ripartiti».

Dopo il 6 maggio

La ripartenza fu scandita dall’approvazione, il 29 maggio 1976, della legge 336 per l’attuazione degli interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma.

Secondo Benvenuti fu «una legge intelligente», era la madre di tutte le leggi: della contesta 17, della 30 approvata nel 1977 e della 63 sulla ricostruzione.

«Nella legge regionale affiliata alla legge quadro nazionale che prevedeva la copertura finanziari c’era scritto tutto - sottolinea l’ex sindaco -: la delega ai comuni, i meccanismi semplificatori grazie ai quali il Comune preparava i piani, istruiva le domande, le vagliava e chiedeva il finanziamento annuale alla Regione. Rilasciate le licenze edilizie, a inizio lavori veniva concesso il 50 per cento del contributo spettante».

I primi a partire furono i privati che avevano disponibilità economiche, poi il Comune con gli appalti degli ambiti unitari. «Tutto il centro era diviso in ambiti unitari» puntualizza l’ex sindaco spiegando che «un isolato, una volta ripulito dalle intersecazioni di promiscuità e pubblicate le intenzioni per raggiungere gli accordi con i proprietari, veniva trasformato in ambito.

La legge dava la possibilità ai proprietari di costruire costituendosi in consorzi e se qualcuno non era in grado di partire, al suo posto lo faceva il Comune sostituendosi alle famiglie. Espropriava mantenendo sempre il contatto con i proprietari.

Consegnava gli alloggi chiavi in mano sulla base dei criteri definiti dalla Regione». E se le volumetrie lo consentivano, sempre il Comune costruiva un numero maggiore di alloggi per affittarli a chi non aveva la casa. «Il Comune sta vendendo proprio ora gli alloggi del terremoto» fa notare l’ex sindaco lasciando intendere che, nel tempo, le case del terremoto, si sono trasformate in una sorta di “tesoretto” pubblico.

L’intelligenza della politica

«L’intelligenza della politica fu quella di recepire, compatibilmente con le leggi in vigore, le segnalazioni dei cittadini». A conferma della sua tesi, Benvenuti cita le numerose modifiche di legge approvate per correggere in corsa il sistema «anche tornando indietro se era necessario, ma sempre lavorando nel giusto e con correttezza».

E alla domanda «chi fu l’inventore di questo meccanismo?» Benvenuti risponde: «Oggi non esiste più il dibattito politico. Allora con qualche confronto molto acceso e discutibile sono stati affrontati i problemi, tant’è che anche le opposizioni convennero che certi meccanismi andavano affinati alla praticità, che non poteva essere l’ideologia prevalente a condizionare i meccanismi legislativi».

Un esempio? «Le cooperative. I rossi le volevano indivise, ovvero che la proprietà restasse alla cooperativa, i bianchi divise con il passaggio degli alloggi ai singoli proprietari. Il concetto comunista di allora era “domani non ci sei tu mettiamo un altro”».

Inevitabile la protesta placata poi con una modifica di legge che autorizzava entrambe le soluzioni.

«Bastava modificare la ragione sociale e la cooperativa che voleva farlo passava alla proprietà divisa. La Regione accoglieva i meccanismi positivi che andavano nell’interesse della gente. Non aveva senso mettersi contro.

La creazione della Commissione speciale per i problemi delle zone terremotate aperta a opposizione e maggioranza è solo un esempio - aggiunge Benvenuti -, permetteva con il commissario generale Chiavola di sgrezzare i problemi, proporre l’articolato di legge da inviare alla giunta e al consiglio per il dibattito».

Oggi non si potrebbe fare perché «mancando il collegamento del partito con la gente, i processi e le discussioni si fanno in televisione dove parlano tutti e non si capisce niente».

Le contestazioni

Il 1976 fu anche l’anno delle contestazioni contro la legge 17 e i ritardi accumulati nell’installazione dei prefabbricati. «Dobbiamo essere chiari, il Coordinamento delle tendopoli ce l’aveva con la parte bianca del Governo. Metteva in discussione qualsiasi iniziativa o ritardo.

C’era una “regia” occulta che voleva portare alla crisi». Era una conseguenza del risultato elettorale raggiunto alle ultime elezioni politiche. «Teniamo conto che nelle elezioni del 1975 il Pci aveva, pare, superato il risultato dei voti della Dc e nel congresso del Psi nazionale e regionale vinse la linea di non fare maggioranze con la Dc, ma solo con il Pci.

Il ragionamento torna quando il Pci, vedendo che erano esclusi dalle scelte perché, nonostante i numeri e i risultati, la maggioranza regionale andava avanti, ha intelligentemente recuperato l’handicap rientrando in modo collaborativo nella commissione speciale.

Capivano anche loro quali erano i problemi, compresero che non potevano attaccarsi al partito o all’ideologia per dire “non va bene” perché non lo dicevano loro. Il Coordinamento aveva preso piede perché noi eravamo impegnati a risolvere l’emergenza».

L’incoscienza dei giovani

«Di fronte a quel disastro abbiamo reagito da incoscienti». Benvenuti risponde così a chi gli chiede se c’è qualcosa che avrebbe voluto e non riuscì a fare.

«L’ambizione c’era, ma bisognava restare con i piedi per terra. La soddisfazione più grande era e resta quella di aver ottenuto tutto il necessario per la comunità. Infatti il momento più difficile fu l’esodo. Vedere la gente, con le borse, salire sui camion militare, azzerava tutte le aspettative. Ma poi è andata diversamente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto