La terra trema in Friuli, ancora mille faglie nel sottosuolo allo studio degli esperti

UDINE. Mentre la terra continua a tremare, è successo anche la scorsa notte a Forni di Sotto e nelle Marche, l’Istituto di oceanografia e geofisica (Ogs), le due università e la Regione studiano le faglie attive esistenti nel sottosuolo del Friuli Venezia Giulia.

Complessivamente sono circa un migliaio, il gruppo di lavoro costituito dalla docente di Geologia strutturale dell’ateneo friulano Maria Eliana Poli e dai ricercatori dell’ateneo triestino Lorenzo Bonini e dell’Ogs Martina Busetti e Alessandro Rebez, dovrà valutare quali sono quelle attive e capaci.

Va subito chiarito che una faglia viene classificata attiva quando ha manifestato sintomi negli ultimi 20 mila anni. Un esempio? La faglia che ha provocato il terremoto del 1976 è ancora attiva, ma essendo situata a 8 chilometri in profondità non è visibile in superficie.

«Sarà difficile – spiega Rebez – trovare faglie attive e capaci perché, in Italia, la gran parte delle faglie legate ai terremoti sono cieche, non si vedono. Non sono paragonabili a quelle della California e della Turchia. Quelle che vediamo in superficie sono accomodamenti di faglie minori che si assestano».

Questo per dire che non dobbiamo lasciarci spaventare dai numeri perché tra le mille faglie presenti nella nostra regione difficilmente ce ne è qualcuna che può imporre vincoli sull’utilizzo del territorio.

«Tutto lascia pensare – chiarisce Rebez – che in Friuli Venezia Giulia le faglie attive e capaci saranno un numero limitato: risultano più visibili in montagna o nelle zone impervie». Insomma, nessun allarmismo.

«Queste faglie – continua il ricercatore dell’Ogs – hanno due valenze: la prima è che possono interferire con i paesi, i centri abitanti e i Piani regolatori comunali, il secondo è il possibile collegamento delle faglie con ipotetici terremoti passati e futuri». Su quest’ultimo aspetto si stanno concentrando gli sforzi del gruppo di lavoro.

Avviato lo scorso anno, lo studio avrà una durata triennale e alla scadenza, gli studiosi saranno in grado di dire quali e quante faglie sono attive.

Lo faranno in modo congiunto e forse questo è l’aspetto più complicato del progetto anche se il lavoro procede in un clima di ampia collaborazione. Il problema sta nell’accorpare i dati scientifici visto che ogni ente ha in mano la propria interpretazione e dovrà travasare i risulati in un modello congiunto.

L’accordo voluto dalla giunta Serracchiani prevede, infatti, la creazione di una mappa generale di consenso tra i tre enti.

Una mappa che consentirà di programmare meglio gli interventi antisismici e di prevenzione per limitare i danni nel caso di scosse telluriche di magnitudo elevata. Finora le faglie venivano rilevate dai geologi attraverso i sopralluoghi sul territorio.

In questo modo, però, qualcosa poteva sfuggire perché, come sottolinea il ricercatore dell’Ogs, «sotto la pianura friulana le faglie sono sepolte, possono essere rilevate attraverso le foto aeree o le analisi del sottosuolo con metodi geofisici».

La mappa della faglie attive è necessaria per studiare l’assetto geologico-tettonico, caratterizzare la tipologia del suolo e valutarli in prospettiva sismica. «Attraverso la microzonazione sismica – sono sempre le parole del ricercatore – possiamo sapere dove abbiamo costruito e dove costruiremo».

Oltre alla definizione di faglia attiva, Rebez si sofferma sulla faglia capace, quella che rompe e deforma la superficie topografica.

«Di queste ultime ne abbiamo pochissime in Italia, ma la normativa ci impone di classificarle», insiste il ricercatore nel confermare che in questo momento l’inventario è già partito come pure l’archiviazione dei dati.

Da parte sua la Regione ha già fatto sapere che «l’obiettivo dello studio è condividere le conoscenze acquisite dal mondo della ricerca, creando un censimento delle faglie attive presenti nel sottosuolo».

La Regione, che coordina le attività, assieme alle università e all’Ogs, ha individuato siti campione per testare il geodatabase delle faglie attive e per arricchirlo, aggiornare il geodatabase bibliografico e avviare studi e analisi con indagini dirette e indirette dei siti significativi.

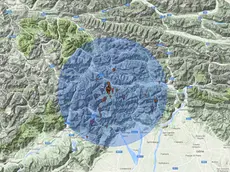

Tocca, per competenza, agli studiosi dell’università di Udine monitorare il territorio più vasto e più sensibile dal punto di vista sismico visto che nessuno ha dimenticato gli effetti provocati dal terremoto del 1976.

Gli studiosi dell’Ogs e dell’università di Trieste, invece, spaziano con i rilievi tra il Carso, il Goriziano fino a parte del territorio sloveno e croato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto