Paesi “blindati” e campi distrutti: ecco come la cimice asiatica tiene in ostaggio il Friuli

"Uno degli anni peggiori. Campi distrutti, raccolti distrutti. Siamo costretti a barricarci in casa con le finestre chiuse". Le richieste di aiuto dei cittadini del Medio Friuli e della Bassa si moltiplicano in questo inizio di autunno incredibilmente caldo: la cimice asiatica, che non conosce nemici naturali, sta causando ingenti danni all'agricoltura locale e, non ultimo, causando disagi alle famiglie.

Entrano nelle abitazioni attraverso porte e finestre, si riparano nelle fessure, si appoggiano sulla biancheria stesa ad asciugare. Emblematico il caso di Sedegliano dove i ragazzi dell'istituto comprensivo sono costretti a stare a scuola con le finestre chiuse.

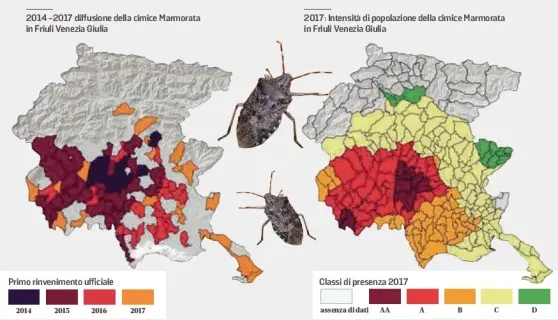

Ma cosa sono queste “cimici marmorate”? E da dove arrivano? L’Halyomorpha halys è un insetto della famiglia Pentatomidae (ordine rincoti), originario di Cina, Giappone e Taiwan. È stato accidentalmente introdotto negli Stati Uniti con i primi esemplari osservati nel settembre 1998. È considerata un insetto dannoso all’agricoltura e dal 2010 - 2011 è diventato un fitofago stabile dei frutteti degli Stati Uniti. In Italia il primo esemplare è stato rinvenuto in provincia di Modena nel settembre 2012 e studiato dall’Università di Modena e Reggio Emilia.

Gli adulti sono lunghi circa 1,7 centimetri e hanno la caratteristica forma a scudo comune anche in altre cimici. Varie le tonalità di bruno sulla parte superiore e sul lato inferiore, con toni di grigio, bianco sporco, nero, rame e macchie bluastre. Insetto infestante altamente polifago, causa danni estesi a frutticoltura e orticoltura. Questo tipo di cimice penetra nelle case in autunno con più frequenza rispetto ad altri membri della famiglia.

I sindaci dei comuni di Coseano, Dignano, Rive D’Arcano, Fagagna, San Vito Di Fagagna, Flaibano, Mereto Di Tomba e Sedegliano lo scorso anno avevano chiesto alla Regione, e all’Ersa, di intervenire per cercare di risolvere la situazione. Sembra che contro l’insetto, fino a quando non viene creato un antagonista naturale ci sia ben poco da fare specialmente in autunno quando le cimici per svernare tendono ad unirsi emettendo un segnale chimico, il ferormone di aggregazione, che dà origine a veri e propri raduni di insetti in qualsiasi tipo di edificio.

La situazione è critica anche nei paesi della Bassa Friulana: Torviscosa, Porpetto, Carlino, Muzzana e San Giorgio di Nogaro sono invase dall’insetto verde. A Torviscosa ci si sta muovendo per indire una petizione che impegni il sindaco Roberto Fasan e la sua giunta a “fermare la coltivazione della soia”, maggior imputata per questo problema.

Come raccontano gli abitanti di Fornelli di Sotto, Località Arsa e Villaggio Roma a Torviscosa, «le cimici stanno tappezzando le pareti dei muri esterni: per entrare in casa dobbiamo munirci di scopa e farci strada. Una cosa terribile». I residenti sostengono infatti che «non è possibile che la soia venga seminata a venti metri dalle abitazioni, siamo invasi: muri e finestre presi d’assalto e nessuno fa nulla».

Ad essere colpite saranno anche le coltivazioni di mais: nel 2018 si calcola che andranno bruciati circa 6 milioni di quintali in Friuli, la gran parte nella Bassa friulana. Una perdita stimata in circa 20 milioni di euro, considerando che andrà a intaccare anche le semine per il 2019.

A denunciarlo è il presidente di Copagri Fvg, Valentino Targato, «seriamente preoccupato» da un fenomeno che sta colpendo gli agricoltori friulani, soprattutto per le prospettive negative che questa situazione implicherà anche sul seminato del prossimo anno. «Sono in dubbio 100 mila ettari di cereali per il 2019 – avverte Targato -. Vanno trovate delle soluzioni in tempi rapidi per il mais, soprattutto per quanto riguarda la cimice, che sta devastando le colture, togliendo reddito a ogni azienda agricola. Non possiamo assistere a questa drammatica situazione senza far nulla».

Un pericoloso declino per l’ “oro giallo” (come viene chiamato il mais) in Friuli e nella Bassa friulana. «Il mais, nella storia contadina, è sempre stato un prodotto molto redditizio, con un prezzo e una resa molto stabile che gli è valso il soprannome, appunto, di oro giallo proprio perché come l’oro era diventato una sorta di bene rifugio per l’agricoltura. Negli anni Ottanta e Novanta la stabilità delle 30-35 mila lire al quintale ha garantito a moltissime famiglie di vivere coltivando i campi, ma anche a molte altre famiglie di avere un “secondo reddito”.

A quantificare i danni sono anche i primi dati dei centri cerealicoli, dai quali si evince come anche quest’anno il prezzo del mais oscilli tra i 14 e 16 euro al quintale, con un utile per il produttore di circa 1,50–2 euro al quintale (ma solo se il raccolto è sano). In Friuli e nella Bassa friulana, infatti, produrre un quintale di mais costa circa 12 euro.

Questo senza contare altri possibili problemi che derivano da fattori esterni: uno su tutti, appunto, la cimice, che sta attaccando le pannocchie bucandone i grani, che diventano quindi irrecuperabili facendo perdere 3-4 euro al quintale: non di utili, ma di risorse da reinvestire. Oltre alla soia, infatti, la cimice attacca e rovina le piantagioni di mais, provocando contaminazione da micotossine.

Soluzioni? Secondo il presidente di Copagri Fvg, «la strada da percorrere è quella del ritorno a varietà di mais antiche, che puntino a più qualità rispetto alla quantità. In Friuli ci sono già 200-300 ettari dove si coltivano queste varietà, il cinquantino rosso di Codroipo. Ritengo che una soluzione sia quella di istituire un tavolo specifico sui cereali, assieme a centri di raccolta, associazioni di categoria, istituzioni e, perché no, l’università».

Non usate insetticidi, utilizzate piuttosto un aspiratutto, un pulitore a vapore o eliminate le cimici in acqua saponata, solo così questi insetti annegano. Sono i consigli degli esperti dell’ Ersa per “la difesa nelle abitazioni” contro la cimice marmorata che in questo periodo, con l’abbassarsi delle temperature, cerca ripari per sfuggire al freddo. Freddo che è ancora latitante, visto che abbiamo un clima da primavera inoltrata.

LE ISTRUZIONI

1. Non utilizzate gli insetticidi dentro le case, fatelo solo per trattare l'esterno degli infissi, i cassonetti dei serramenti, nei capannoni, solai, magazzini e garage

2. L'ingresso delle cimici si può impedire installando zanzariere o reti antinsetto attorno alle finestre, ai comignoli dei camini non in uso e sulle prese d'aria

3. Le cimici si eliminano con strumenti di pulizia per la casa che emettono vapore, con l'aspirapolvere o bombolette di ghiaccio spray

4. Una volta catturate le cimici vanno immerse in un contenitore con acqua e detergente (detersivo per piatti, per pavimenti o sapone liquido) per qualche minuto. Il detergente impedisce agli insetti di galleggiare causandone quandi l'annegamento

La tentazione diffusa è quella di usare l’insetticida: «Noi lo sconsigliamo – afferma Iris Bernardinelli, una degli esperti del Servizio fitosanitario e chimico dell’Ersa che studia il problema – perché è vero che le cimici sono fastidiose, ma non pungono né danneggiano le persone, mentre l’insetticida può essere nocivo per l’uomo». Solo in alcune situazioni gli insetticidi possono essere usati: a esempio nella parte esterna degli infissi, oppure in ambienti non abitativi dove privi di alimenti, oppure nei cassonetti dei serramenti se l’abitazione viene lasciata per qualche giorno».

Cosa altro fare allora? Gli esperti dell’Ersa consigliano l’apposizione di zanzariere o reti antinsetto alle finestre, attorno ai comignoli dei camini non in uso e sulle prese d’aria; se poi le cimici sono già entrate nelle vostre case la cosa migliore è stanarle con un pulitore a vapore e asportarle con un aspiratutto. Anche il ghiaccio spray le tramortisce. Una volta catturate le cimici vanno eliminate in acqua saponata e smaltite nel cassonetto dei rifiuti organici.

«Del resto il rimedio chimico non funziona – spiega ancora Bernardinelli – lo sanno bene negli Stati Uniti dove la cimice marmorata è arrivata 10 anni prima che in Europa, nel 1996, e infesta vaste zone di campagna nonostante il largo uso di antiparassitari: il fatto è che questo insetto è mobilissimo, vola ogni giorno mediamente per 5 km e un trattamento circoscritto ad aree, anche ampie, ha una efficacia limitata, senza considerare gli effetti dannosi sulle piante e sulla salute dell’uomo».

La cimice marmorata asiatica ha trovato nella nostra regione il suo habitat ideale. Non ci sono soluzioni reali per combattere la difficile situazione. «La strada quindi – ha dichiarato l’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier nel corso del convegno dedicato alla cimice asiatica, organizzato dall’Ersa a villa Manin – non può che essere quella di una collaborazione tra la parte scientifica e gli agricoltori chiamati a condividere quelle che sono le prassi positive per eliminare la proliferazione dell’insetto».

«Il problema è complesso e non semplice da affrontare per la disomogeneità territoriale – ha spiegato l’assessore –, con percentuali di invasività che variano anche del 90 per cento tra aree contigue tra loro». Zannier ha aggiunto: «Garantiamo il massimo sostegno dalla Regione per il superamento del problema, in particolare nel Sedeglianese, risolvibile solo adottando un approccio tecnico razionale, evitando di affidarsi a modelli non comprovati scientificamente».

Secondo Zannier, va approfondito il dialogo con le altre Regioni, in particolare Veneto ed Emilia Romagna: in quest’ultima dopo anni pare che l’invasività del problema sia calata.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto