Quale futuro per la scuola? Ecco quattro punti per ripartire e progettare il ritorno in classe

UDINE. L’emergenza coronavirus non permette di vedere con chiarezza come sarà il futuro, sia quello immediato pre-vaccino, sia quello lontano post-vaccino. Alcuni concetti però si sono chiariti, di là da qualsiasi previsione si potesse fare durante la fase pre-pandemica. Riguardano punti cardine della scuola italiana, ma anche della vita sociale e richiedono un’attenta ed equilibrata progettazione per entrare a pieno titolo nel mondo scolastico.

Il sistema scolastico italiano ha tenuto in modo inatteso durante l’emergenza e i docenti di tutti gli ordini scolastici si sono dimostrati categoria molto più forte, resistente, resiliente, flessibile e concreta di quanto ci si potesse aspettare dall’interno del sistema, ma anche certamente di come supponeva fosse chi la giudicava dall’esterno.

Affronto qui quattro argomenti che dovrebbero essere inseriti dentro una nuova idea di sistema scolastico nazionale, in modo da guidare la ripartenza delle scuole a settembre, condizionando tutto il prossimo anno scolastico al fine di aprire verso scenari futuri e attuabili.

1. LA PRESENZA A SCUOLA

L’idea che si possa apprendere solo stando fisicamente sempre a scuola è andata in crisi con l’irrompere del lockdown, della didattica a distanza, del nuovo concetto di distanziamento fisico, che purtroppo è stato spesso anche distanziamento sociale.

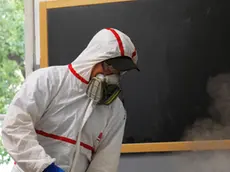

Le Linee guida del CTS, da poco emanate, indicano comunque l’importanza di rivedere alcuni aspetti sociali legati alle piccole patologie (tosse, raffreddore, influenza, ecc.), cioè a tutto quello che veicola contagi. L’emergenza Covid-19 ha fatto comprendere come esiste una vulnerabilità sociale che va di là dalle attese e un mondo che si credeva invincibile e inattaccabile si è trovato esposto alle goccioline, capaci di veicolare una pandemia.

Anche in futuro sarà meglio stare in casa più spesso, non considerare la scuola come il luogo naturale del contagio e bisognerà fare in modo che a scuola meno bambini, meno ragazzi, meno docenti e meno personale sia contagiato anche da piccole patologie. Non è solo questione di distanze, ma anche di igiene, di assenza di sintomi negativi quando si viene a scuola, di attenzione alle temperature, di misure che attenuino la trasmissione di germi e microbi.

Cade così improvvisamente l’idea di eguaglianza, che ha condizionato molta parte della scuola italiana e si rende necessario posizionare il servizio scolastico dentro il concetto di equità ed inclusione, come fa l’ONU nell’Agenda 2030, che nel suo Obiettivo n° 4, dedicato alla Formazione, scrive: “Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.

Il passaggio dall’eguaglianza (stessi orari, stessi programmi, stessi giorni di scuola, stessi compiti, stesse interrogazioni, ecc.) all’equità e all’inclusività è già iniziato con meccanismi piuttosto farraginosi (PEI per i diversamente abili, PDP per i DSA e i BES, PAI per coloro che hanno un’insufficienza pur essendo promossi, ecc.), ma quella dell’equità sarà l’elemento caratterizzante il prossimo anno scolastico, dove chi avrà di meno avrà diritto ad avere di più.

Gli studenti non saranno tutti sempre presenti, forse non saranno neppure sempre tutti insieme, molti seguiranno percorsi individualizzati o personalizzati: cadendo un’idea generica di eguaglianza, che però ha prodotto enormi disparità, ci si dovrà attrezzare per valutare lo studente dentro il suo percorso “personale” o “individuale” di apprendimento.

2. GLI EDIFICI

L’emergenza coronavirus ci ha dato la fotografia di un patrimonio di edilizia scolastica fuori dal tempo, fuori dalle necessità delle scuole, fuori da qualsiasi protocollo di distanziamento fisico, difficile da igienizzare, pensato per una scuola vecchia.

Per paradosso sono più attrezzati per il futuro i vecchi e giganteschi edifici dell’Ottocento o dei primi del Novecento con le grandi aule, i grandi corridoi, i grandi “spazi inutili”, piuttosto che gli edifici di ultima generazione con aule piccole per tanti studenti e tutto utilizzato oltre la capienza in classi sempre troppo numerose per spazi sempre troppo angusti.

Quello che più mi stupisce è che non vedo partire nessuna progettualità: i soldi del MES per l’emergenza sanitaria potrebbero permettere di costruire immediatamente tante nuove scuole capaci di garantire i distanziamenti (se serve) e l’adattabilità alla didattica in modo da poter sempre tutelare la salute degli studenti.

Invece vedo venire avanti richieste solo minimali di “fare lavori quest’estate”, cioè di adeguare il vecchio al vecchio, dando alle scuole, in cui sono fatti questi lavori pensati prima dell’emergenza, una dote di altri cinquant’anni di spazi inadeguati.

Ritengo, invece, dovrebbero essere percorse due strade parallele:

a) Reperire da subito spazi pubblici e privati per dare alle scuole la possibilità di distanziare i propri studenti, rendendo meno angusta la convivenza in classe di 27, 28 e più studenti dentro spazi pensati per 20 studenti, di attivare una grande alleanza sociale col territorio che metta la scuola al primo posto o e permetta di portare avanti il servizio scolastico dentro luoghi pubblici e privati capaci di contenere molte persone.

b) Avviare un grande progetto di Scuole Green, ecocompatibili, con risparmio energetico, con molte possibilità di modifiche modulari interne da affiancare agli edifici tradizionali: tutto questo dovrebbe mettere fine allo scempio di scuole statali che vivono in locazioni private in edifici pensati per altro e alle scuole che continuano a stare dentro edifici non a norma. Questa nuova progettazione di cui parlo non può essere realizzata dagli Enti Locali con progetti propri, ma deve avere nel team di progetto anche la rappresentanza della scuola interessata per pensare e realizzare scuole che rispondano realmente alle esigenze della didattica e della connettività legata alla didattica, argomenti che sono totalmente sconosciuti a progettisti e uffici tecnici.

Ritengo, quindi, sia necessaria una duplice alleanza: con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati per aumentare gli spazi a disposizione delle scuole nel prossimo anno scolastico e con gli stessi soggetti per avviare una progettazione di sistema per le scuole, aperta al futuro che ci ha travolto.

3. L’ORARIO DI DOCENTI E ATA

Il dibattito che sta venendo avanti con ipotesi più o meno realizzabili (ore di 40 minuti, classi divise per due o per tre, azioni in presenza distanziati e a distanza con la multimedialità, ecc.) impongono un ripensamento dell’orario del personale, visto che quello del dirigente scolastico proprio non c’è. Credo sia il caso di dirlo che i dirigenti scolastici hanno lavorato senza pause e senza soste, anche nei giorni di festa, senza distinzione tra presenza e smart working, sempre connessi, sempre attivi.

L’attuale spacchettamento dell’orario dei docenti (ore di insegnamento; ore funzionali obbligatorie; ore per supplenze; ore non contabilizzate per preparare le lezioni, per correggere gli elaborati, per valutare; ore per gli esami, ore per l’accompagnamento alle uscite e ai viaggi, ecc.) mi pare sia poco funzionale sia rispetto a quanto accaduto (riunioni on line e didattica a distanza: tutto questo è stato un grande esempio di lavoro, di devozione, di impegno e di sperimentazione), sia rispetto a quello di cui ci sarà bisogno. Io penso sia arrivato il momento di riconoscere con un numero chiaro e semplice qual è l’impegno complessivo annuale dei docenti lasciando poi alla scuola la loro declinazione.

Non spetta a me indicare il numero esatto delle ore annuali (a occhio e croce dico che potrebbero essere più o meno 1250), ma in questo orario senza distinzione farei ricadere tutte le ore che servono, appunto, per l’insegnamento, per la funzionalità, per gli esami, per la valutazione degli studenti, per l’accompagnamento nelle uscite e nei viaggi, per la correzione dei compiti e la preparazione degli elaborati, per le supplenze orarie, per il ricevimento genitori, ecc.).

Questo monte ore programmabile per i giorni di scuola o d’esame garantirebbe un utilizzo delle risorse dove è necessario, lasciando giustamente a casa (e in pace) i docenti quando non ci sono cogenti obblighi scolastici.

Darebbe, inoltre, la possibilità alle scuole di modulare tempi e orari con progettazioni chiare che mettano il docente nella possibilità di realizzare sia attività seriali (cioè con lo stesso orario tutto l’anno), sia attività legate alle necessità della realizzazione del PTOF, sia attività progettuali.

Credo che l’anno scolastico 2020/21 potrebbe essere quello sperimentale e potrebbe indicare un nuovo modo di intendere la funzione docente, legando questo nuovo modello anche ad un rinnovo contrattuale con i giusti aumenti, legati all’evidente risparmio di sistema.

Allo stesso modo ritengo che l’orario degli ata vada declinato su base plurisettimanale a fronte di un monte ore annuale in modo da rispondere alle reali esigenze del servizio e non alla necessità della presenza comunque. Tutto questo nel rispetto dei tempi di lavoro, di una programmazione condivisa, di carichi di lavoro equi, di analisi dei bisogni, degli spazi, delle esigenze più proprie della scuola (didattica, formazione, valutazione).

4. CATENA DECISIONALE

L’emergenza coronavirus ha evidenziato come la catena decisionale anche nelle scuole debba essere più snella, partecipata, effettiva, efficiente, efficace. I vecchi Organi collegiali devono andare in soffitta per fare posto a strumenti veloci che permettano di verificare le volontà collegiali e confluire in decisioni chiare e tempestive, per far fronte a tutti i problemi.

È diventato evidente a tutti che l’assemblearismo declaratorio e la puntuale adesione a vecchie strutture decisionali poco aiuta in una situazione critica dove le responsabilità alla fine cadono su una persona sola (sicurezza, privacy, organizzazione del lavoro, attività negoziale, attività contrattuale, controllo degli orari, piani delle attività, gestione amministrativa, ecc.).

Credo sia necessario che le scuole si diano una propria governance nel rispetto delle responsabilità monocratiche del dirigente e del coinvolgimento di tutta la comunità scolastica nelle decisioni comuni.

La trita polemica sui “più poteri ai presidi” che fa il paio con quella sui “troppi poteri ai presidi” nulla riesce più a dire sulla realtà della scuola dentro l’emergenza e dentro la società.

Laddove ci sono responsabilità monocratiche i poteri devono essere monocratici, laddove è necessaria una progettualità d’insieme devono essere solo fissate linee generali di organizzazione lasciando che le scuole strutturino la propria catena decisione come è necessario nel contesto in cui operano.

È noto a tutti che i rapporti con gli enti locali, i soggetti istituzionali, i soggetti privati non sono uguali e omogenei in tutta Italia e, dunque un unico sistema di governo della scuola, pensato per la scuola e la società di cinquanta anni fa, non regge più gli avvenimenti, il loro corso, la loro velocità.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto