Serge Moscovici, il teorico dell’influenza sociale delle minoranze

Il pensiero dell’intellettuale francese di origine romena che sabato riceverà il premio Nonino dedicato “A un maestro del nostro tempo”

Sembra impossibile che in un mondo di sempre crescente complessità, per cercare di risolvere problemi sempre più complicati, si proceda quasi sempre in maniera empirica o istintiva e non si privilegi, invece, lo studio, l’analisi, il ragionamento. È il disastroso predominio della cosiddetta “cultura del fare” su quella del pensare. Predominio, ma non vittoria; perché i danni causati da questo modo di agire si vedono molto chiaramente e la crisi – non soltanto economica – che attanaglia il mondo ne è un esempio palmare.

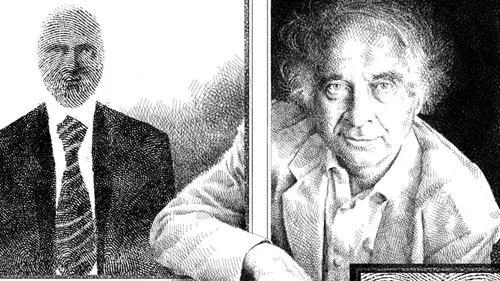

Quindi appare non soltanto perfettamente condivisibile, ma anche assolutamente significativo il premio Nonino “A un maestro del nostro tempo” assegnato a Serge Moscovici. Condivisibile per l’assoluto rilievo per personaggio premiato. Significativo in quanto la scelta della giuria vuole indicare una strada – l’unica strada possibile – perché l’uomo torni a tentare di riprendere in mano il proprio destino rifiutandosi di essere ridotto a una specie di pallina da flipper obbligata a rimbalzare da una parte all’altra non in seguito alle proprie decisioni, ma esclusivamente su impulso di quanto è voluto da altri. E infatti è proprio quello del riappropriarsi della propria capacità decisionale il percorso più importante e innovativo tra i tanti seguiti dalla poliedrica personalità scientifica di questo romeno trapiantato in Francia.

Come è già stato detto, Serge Moscovici è giustamente ma riduttivamente definito “psicologo”. In realtà la gamma dei suoi interessi, studi e approfondimenti è vastissima e la sua figura ricorda più da vicino le poliedriche figure degli scienziati-artisti del Rinascimento che quelle degli specialisti di oggi. Ma il campo d’indagine per il quale merita la generale riconoscenza è quello in cui ha saputo aprire nuovi importanti orizzonti dai quali nessuno può più prescindere: la sua visione dei rapporti tra individui e collettività, tra libertà e regole, tra minoranze e sistema e quella delle capacità dei pochi di influire sulle decisioni dei tanti hanno cambiato profondamente il modo di avvicinarsi alle tensioni che inevitabilmente si creano nella nostra società.

Moscovici, infatti, ha elaborato la “teoria dell’influenza sociale delle minoranze” e la “teoria del consenso sociale e delle decisioni collettive”, grazie alle quali è messo pienamente in luce il fatto che chi ha più potere, autorità e capacità di espressione finisce inevitabilmente per influenzare le opinioni di chi ne ha di meno. Ma contemporaneamente Moscovici dimostra anche che tutte le persone possono essere alternativamente sia fonte di influenza sociale, sia bersaglio. Pur se in misura diversa e in stretta relazione con il loro

status

sociale. E da questi assunti deriva inevitabilmente che è l’intera società a essere “pensante” e che non si limita a imitare pedissequamente i pensieri e le azioni della classe dominante. Ove così fosse non ci sarebbero progressi sociali, né variazioni nei sistemi di potere che regolano le associazioni, da quelle più piccole a quello più grandi, come possono essere gli Stati o le organizzazioni sovranazionali. E, come sottoprodotto di questo ragionamento, esce l’insegnamento che ritengo più importante tra quelli di Serge Moscovici, quello che ne fa un vero “maestro del nostro tempo”: dimostra, infatti, che nel mondo non esistono verità assodate e assolute, ma soltanto diverse basi di partenza su cui continuare a costruire l’ardito edificio della psicologia sociale in una realtà in ci sono infinite variabili diverse della realtà di cui occorre tenere conto.

Già con queste illuminazioni Moscovici ha finito per ribaltare i canonici tradizionali della psicologia e per farlo ha saputo approfittare al meglio dell’ampiezza dei suoi interessi che hanno abbracciato filosofia, matematica, epistemologia, storia della scienza, psicanalisi e altre cose ancora.

Nel suo libro

Rappresentazioni Sociali

scritto con Robert M. Farr, per esempio, Moscovici sostiene che le rappresentazioni sociali, appunto, sono la sintesi di valori condivisi che si basano su caratteristiche comuni. E sottolinea che la psicologia sociale ha sempre

a che fare con fenomeni simultaneamente psicologici e sociali visto che sono i processi mentali a condizionare le dinamiche sociali attraverso l’“ancoraggio” e l’“oggettivazione”. Il primo consiste nell’associare a ciò che è percepito come nuovo ciò che è già noto e quindi sufficientemente conosciuto; il secondo, invece, ci fa considerare come fosse una cosa concreta ciò che in realtà è virtuale. Questo serve, per esempio, a farci controllare superare la naturale paura dell’ignoto, laddove per ignoto, però, non dobbiamo intendere soltanto ciò che temiamo possa nascondersi nel buio di un luogo che non conosciamo, bensì anche qualsiasi inconoscibile conseguenza di una nostra decisione: se non riuscissimo a controllare questa paura, infatti, noi – intesi come persone singole, ma anche come società – saremmo condannati a un’immobilità superabile soltanto di quando in quando sotto la spinta della disperazione.

Il suo, in definitiva, è un lavoro che mette in rilievo come i cambiamenti di imponenti masse di persone derivino dal libero arbitrio di ciascuno di noi. Per sintetizzare, con le parole di un cantautore intelligente e sensibile come Francesco De Gregori: «La storia siamo noi; attenzione, nessuno si senta escluso».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto

Leggi anche

Video