Terremoto, a San Daniele l’ospedale si aprì al territorio

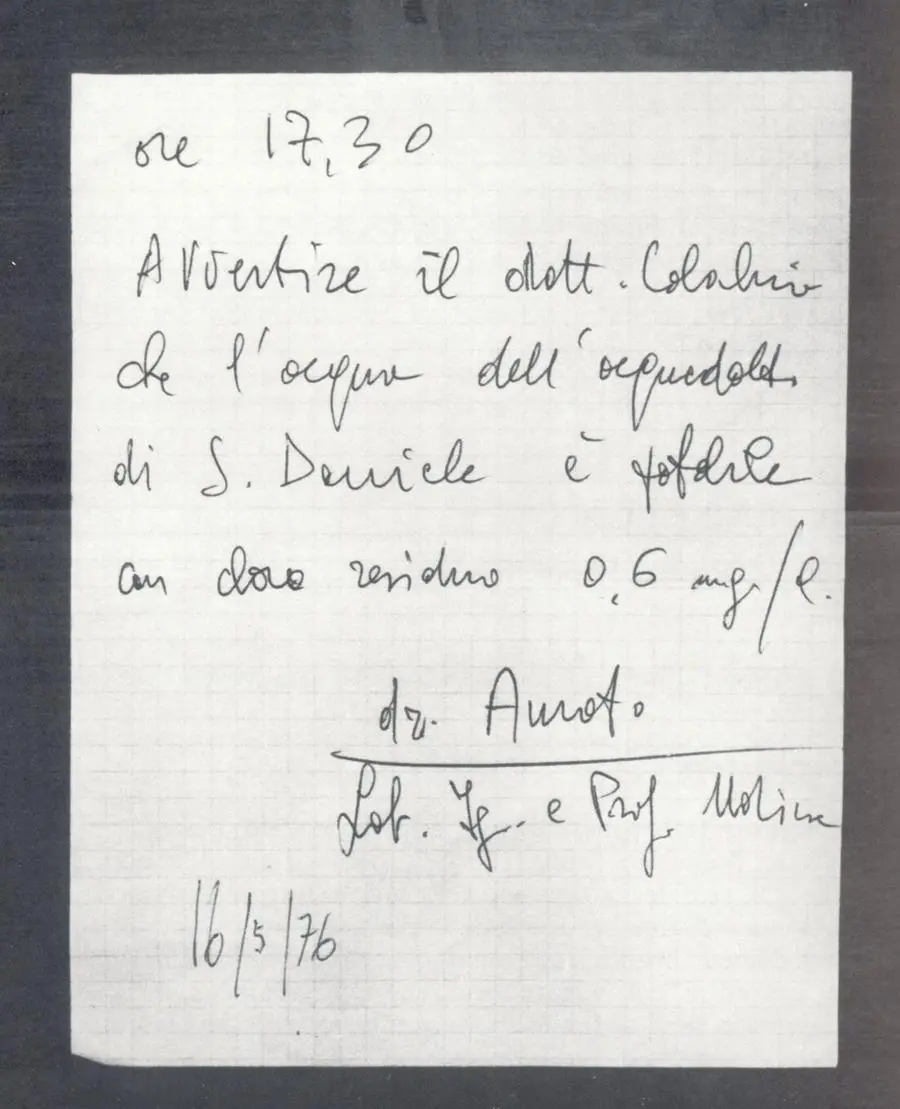

«Avvertite il dottor Calabria che l'acqua dell'acquedotto di San Daniele è potabile». Il biglietto attaccato sulla porta era l'unico modo di comunicare che avevano l'allora direttore sanitario dell'ospedale, Raffaele Calabria, e i tecnici che facevano le analisi.

Il terremoto del 6 maggio 1976 aveva distrutto anche i telefoni, nessun apparecchio era funzionante e l'unico modo per far girare le informazioni erano i bigliettini. La gestione dell'emergenza post terremoto consentì a San Daniele, ma anche altrove, di gettare le basi di quello che successivamente diventò il sistema di assistenza territoriale.

La notte del 6 maggio l'ospedale di San Daniele venne sgomberato. Il dottor Calabria con il megafono organizzava i trasferimenti dei malati, il caos era inevitabile. Centinaia di feriti arrivavano con tutti i mezzi a disposizione dai comuni colpiti dal sisma, i sanitari, gli infermieri lavoravano in condizioni davvero impossibili.

L'ospedale era gravemente lesionato e bisognava mettere in sicurezza i pazienti. Lo ricorda bene l'allora sindaco di Majano, Alessandro Schiratti: «Quando andai a San Daniele per riconoscere alcune salme di Majano mi recai in ospedale alla ricerca di bare, c'era solo il dottor Calabria con il megafono che sgomberava il nosocomio».

Lo stesso accadeva a Gemona e a Tolmezzo, l'intera zona terremotata era priva di ospedali funzionanti. Da qui l'esigenza di trasferire i pazienti a Udine, nella Bassa Friulana, a Trieste, Pordenone, Spilimbergo e addirittura fuori regione.

A San Daniele furono evacuate tutte le divisioni per acuti a iniziare da Chirurgia, Medicina, Pediatria e la sezione ostetrico-ginecologica. A queste si aggiunsero il laboratorio di analisi, il servizio di radiologia, la Casa di riposo annessa all'ospedale compresa l'infermeria dei lungodegenti psichiatrici non autonomi.

La situazione era estremamente complicata e Calabria con un unico telefono funzionante cercava posto altrove. «Il personale ha svolto con singolare prontezza ed encomiabile efficacia lo sgombero dell'ospedale e il rapido adattamento delle strutture superstiti» scrisse qualche mese dopo sulle pagine di "San Denêl", il giornalino del Comune.

Il direttore sanitario non esagerava se si pensa che per tutta la notte del 6 maggio l'attività di pronto soccorso funzionò regolarmente. Accolse, solo quella notte, circa 500 pazienti, erano feriti, alcuni anche gravissimi, recuperati sotto le macerie degli edifici crollati.

Le ambulanze andavano e venivano continuamente, le sirene rompevano il silenzio. Tant'è che la direzione sanitaria divulgò una richiesta di aiuto ai medici di base. La risposta fu immediata soprattutto dai comuni di Coseano e Fagagna. Altrettanto apprezzabile fu il coinvolgimento dei pazienti psichiatrici che contribuirono allo svuotamento del reparto.

Quella notte, infatti, durante un giro di ricognizione, i medici trovarono un ammalato psichiatrico che nella confusione si era rannicchiato in un luogo appartato dove nessuno lo vedeva. Seppur spaventato in qualche modo riuscì a farsi sentire e fu proprio lui a guidare i camici bianchi verso altri pazienti che non erano ancora riusciti a raggiungere il piazzale.

Nelle ore successive furono tutti trasferiti a Verona. Quando Calabria riuscì a mettersi in contatto con la struttura veneta dall'altro capo del telefono una voce gli disse che i mezzi erano già partiti verso San Daniele.

L'ospedale di Verona mise a disposizione un medico laboratorista visto che a San Daniele mancava proprio una figura di quel tipo. L'ospedale di Palmanova, invece, garantì il servizio di lavanderia per tutto il tempo richiesto per la messa in funzione degli impianti.

Poche ore dopo, arrivarono anche un reparto di soldati canadesi della Nato che, nell'area della divisione psichiatrica, attrezzò una tendopoli, mentre un gruppo di San Donato Milanese realizzava un ospedale da campo davanti alla divisione lungodegenti e riabilitazione.

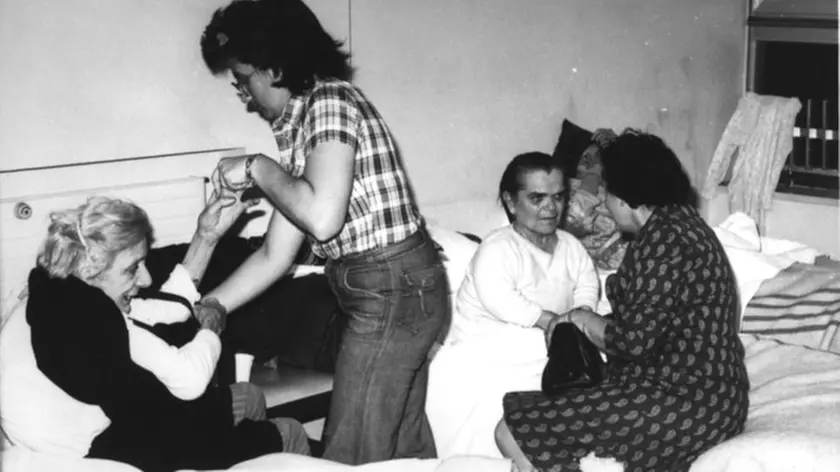

Le prestazioni ambulatorie venivano svolte in roulotte e l'équipe psichiatrica predisponeva un programma di interventi sul territorio. In quei giorni soprattutto nelle tendopoli e nei Comuni più disastrati, entrò in servizio il gruppo mobile. Il timore era che i traumi provocati dal terremoto potessero scatenare depressioni e conseguentemente disturbi psichiatrici.

I servizi territoriali. «Con la situazione determinata dal terremoto è necessario rivedere il programma per le attività preventive, curative e riabilitative del servizio psichiatrico che opera in 16 Comuni» scriveva l'allora assessore alla Sanità, Sergio Danielis, elencando gli obiettivi di un progetto che prevedeva il ricovero a San Daniele solo dei pazienti psichiatrici lungodegenti residenti in zona, comprese le donne, e degli ammalati che non accettavano i trasferimenti.

Era il primo passo verso l'apertura delle porte dei manicomi. Questa, se vogliamo, è l'altra faccia del terremoto quella che favorì i monitoraggi e il dialogo con i pazienti. «Un gruppo di infermieri psichiatrici lavora all'esterno dell'ospedale - si legge sempre in "San Denêl" -. Si è iniziato a prendere contatto con la gente e le autorità dei Comuni terremotati per rispondere ai bisogni sia di tipo psichiatrico che di tipo sociale. In pratica stiamo facendo prevenzione primaria».

Nei primissimi giorni dopo il sisma la direzione sanitaria dell'ospedale si era messa a disposizione del Centro operativo di San Daniele, diffondendo un ciclostile con le norme igienico-dietetiche indispensabili per prevenire le malattie infettive.

Ma non solo perché parallelamente avviò un censimento e il rilevamento delle condizioni igienico-sanitarie dei comuni di Forgaria, Ragogna, San Daniele, Dignano, Rive d'Arcano, registrando il movimento dei pazienti che si presentavano al pronto soccorso.

A 20 giorni dal disastro, l'ospedale di San Daniele era in grado di garantire 478 posti letto e stimava in 15 mila ore lavorative il tempo necessario per ripristinare le strutture recuperabili. Prevedeva inoltre di ultimare i lavori di recupero entro il 30 luglio 1976.

Era un momento in cui, così scriveva Calabria, «non bisogna avere paura di avere coraggio. Non è giusto dire che tutto deve tornare come prima: l'ospedale deve riuscire a diventare meglio di prima. La tragica esperienza deve essere uno stimolo per l'elaborazione di nuovi indirizzi e non solo l'occasione di un arricchimento culturale e umano a livello individuale».

Il progetto prevedeva poliambulatori specialistici decentrati. In ogni tendopoli, o almeno in ogni gruppo di tendopoli, ovvero Forgaria, Ragogna, San Daniele, Majano, Colloredo di Monte Albano, un recapito sanitario in grado di assicurare una guardia medica 24 ore su 24.

Nelle tendopoli. I servizi territoriali erano indispensabili per affrontare la situazione nelle tendopoli dove, come relazionarono i volontari, si trattava di rispondere alle esigenze dei nuclei familiari disgregati che rischiavano di consolidare il loro status.

C'erano ragazzi soli, i cui genitori avevano trovato ospitalità da parenti o conoscenti, che alloggiavano in piccole tende accanto alle loro case, o nell'unico locale non pericolante. C'erano «mamme con bambini staccate dai propri mariti, genitori e figli divisi pur vivendo nella stessa tendopoli, bambini affidati a famiglie che offrivano ospitalità o addirittura in reparti pediatrici».

Secondo i volontari che assistevano i terremotati, tutto ciò alimentava «il grado di tensione già esistente per la paura non ancora passata, per la stanchezza accumulata, per l'angoscia di non avere una visione chiara del proprio futuro», e creava «malintesi e litigi» da cui derivavano «grosse dispersioni di energie e un certo abbandono della volontà e dell'iniziativa».

Qualche esempio? I coniugi abituati al litigio, sottolineavano nelle loro relazioni sempre i volontari, cercavano, per vergogna, un autocontrollo solo transitorio che esplodeva in una rissa, coinvolgendo il vicino di letto o di tavolo.

I coniugi invece in armonia avevano un rapporto sempre teso e difficile. Da qui l'esigenza di un operatore stabile in grado di gestire le varie problematiche. In questo contesto entrarono in azione le assistenti sociali facendo il massimo per tenere unite le famiglie.

Non era da meno il problema degli anziani, molti dei quali non erano in condizione di vivere nelle tende. Se non trovavano alloggio altrove, da parenti e amici anche fuori regione, spesso i nonni venivano ricoverati in ospedale.

Diverso il caso di chi viveva passivamente la vita nelle tendopoli perché non riteneva più possibile pensare al futuro. «Il fatto - scrivevano sempre i volontari - che subiscano la situazione e non tentino di viverla in prima persona, partecipando con l'apporto del loro contributo di idee alla soluzione dei problemi quotidiani, è da ascriversi alla stanchezza psicologica-fisica che si incomincia ad avvertire in generale nelle tendopoli».

E così anche quando veniva proposta la scuola a tempo pieno durante l'estate, la risposta era: «Sono d'accordo, ma penso di mandare i miei figli da una zia a Milano». Non era facile introdurre soluzioni organizzate tra i terremotati.

Quel rifiuto, sempre secondo gli operatori, era determinato da una certa «sfiducia nei confronti delle iniziative pubbliche, dall'incapacità di pensare a un agire più partecipato e responsabile alle azioni degli enti locali e a una dipendenza, ormai insita nel tipo di cultura, dall'autorità».

Spesso pure le richieste più spicciole, come il vestiario, non venivano fatte in base al bisogno, bensì per imitazione. A tutto ciò si aggiungeva l'abuso di iniziative esercitato da molti terremotati che davano ordini e permessi non controllabili.

Quasi scontata la necessità di organizzare, in collaborazione con gli operatori sociali e sanitari, colloqui singoli ripetuti al fine di responsabilizzare le persone in senso comunitario, riunioni frequenti con i capi tenda per cercare soluzioni comuni e valorizzare i rapporti interpersonali.

Analizzando tutti questi problemi si comprende perché il Coordinamento delle tendopoli sollecitava la ristrutturazione delle abitazioni lesionate, rifiutando l'installazione dei prefabbricati. A prescindere dall'arrivo dell'inverno, il timore di dover continuare a vivere a lungo in quelle condizioni era davvero ossessionante. E di fronte a questi problemi l'ospedale di San Daniele fu tra i primi ad aprirsi al territorio.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto