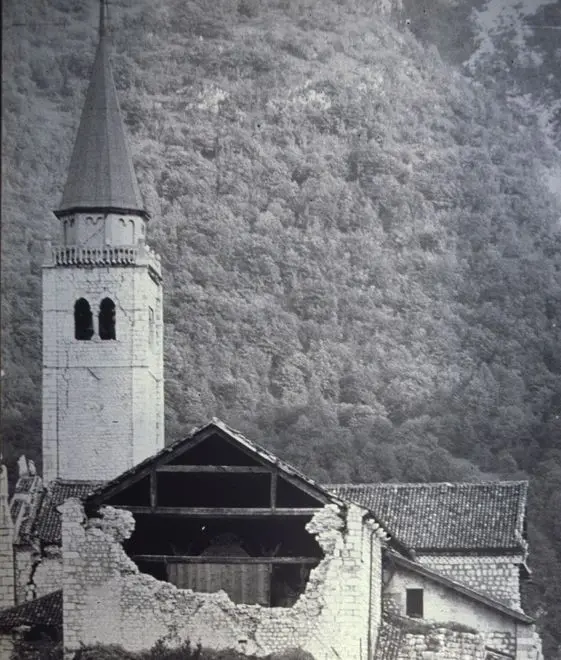

Terremoto: il duomo a Venzone si ricostruì pietra su pietra

VENZONE. Aveva appena 26 anni quando arrivò in Friuli come volontario nei giorni successivi al terremoto, voleva contribuire a salvare le opere d’arte finite sotto le macerie o ancora in balia delle scosse negli edifici rimaste miracolosamente in piedi la sera del 6 maggio 1976.

L’architetto Francesco Doglioni, all’epoca neolaureato alla facoltà di Architettura dello Iuav di Venezia, fino a pochi mesi fa professore associato in Restauro dell’architettura nello stesso ateneo, ha insieme ad altri progettato la ricostruzione del duomo di Venzone applicando il concetto di anastilosi.

Un metodo che ha richiesto il recupero e il censimento delle pietre, il riconoscimento della loro posizione iniziale e la ricomposizione a terra dei conci. Fu una sfida.

Venzone la vinse nonostante l’orientamento inizialmente contrario della Soprintendenza e di molti accademici che avrebbero preferito mantenere i ruderi e costruire a fianco una nuova chiesa.

Doglioni come responsabile dell’ufficio tecnico istituito dalla Fabbriceria del duomo ha insieme ad altri redatto il progetto, dopo essere stato tra coloro che si erano battuti per ricostruire l’edificio di culto seguendo le linee del passato, che con il centro storico della cittadella medievale oggi costituisce, dal punto di vista scientifico e culturale, il simbolo della ricostruzione del Friuli.

La storia del ripristino del duomo iniziò nel maggio 1976 con l’azione di recupero degli elementi lapidei, e si concluse nel 1995 con la sua riapertura al culto. Oltre novemila pietra furono recuperate e riassemblate in un percorso tutt’altro che facile.

«Abitavo in Veneto, non molto distante dal Friuli. Una decina di giorni dopo il terremoto con alcuni restauratori di notevole competenza tecnica costituimmo un gruppo e arrivammo in un centro operativo di Artegna, dove iniziammo a lavorare.

Una settimana dopo venimmo a sapere di una situazione molto grave soprattutto a Venzone, dove si stava costituendo un gruppo di recupero del patrimonio artistico. Ci rivolgemmo al professor Remo Cacitti che era stato nominato dal sindaco, Antonio Sacchetto, direttore del Comitato di coordinamento per il recupero dei beni culturali».

Prese il via così un’avventura personale e professionale anche per l’architetto Doglioni che a Venzone mantiene ancora oggi le amicizie di allora.

«Recuperavamo insieme ad altri volontari e militari statue, documenti, elementi lapidei, e progettavamo la puntellazione di costruzioni pericolanti anche se - racconta - non disponevamo di capacità operativa che ci permettesse di fronteggiare efficacemente i danni».

L’estate 1976 fu decisiva per il futuro di Venzone. Senza l’intervento del Comitato che assieme alla gente e all’amministrazione comunale evitò il trasporto in discarica delle pietre, difficilmente oggi potremmo apprezzare le sue architetture.

Va anche sottolineato che il terremoto di maggio aveva lesionato gravemente il duomo, ma non l’aveva distrutto. Fu il sisma del 15 settembre a provocare i crolli del campanile e della gran parte delle facciate. Il Friuli e i friulani erano in ginocchio, l’esodo verso le località balneari fu inevitabile e anche il gruppo dei volontari giunto a maggio a Venzone, di fronte all’immane disastro, si sciolse temporaneamente.

«Fummo richiamati a novembre in alcuni casi come volontari, in altri con piccoli contratti. E mentre iniziavamo a discutere dello sgombero degli edifici crollati, assieme al Comitato di cittadini e all’architetto Christine Lamoureux, giunta come volontaria dall’Iccrom di Roma (Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei monumenti), preparammo un progetto campione per un isolato, diventato poi un punto di riferimento per la discussione che contrastò l’applicazione della prefabbricazione industriale nella ricostruzione del centro storico».

Di questo si discuteva nel 1977, l’alternativa al recupero era appunto la ricostruzione degli antichi edifici con elementi prefabbricati. Chi come Doglioni promuoveva la ricostruzione prima del centro e poi del duomo faceva leva su una carta fondamentale, costituita dal rilievo fotogrammetrico realizzato nell’agosto 1976.

«All’Iccrom - continua Doglioni - lavorava l’ingegnere Sergio Lucarelli, il quale era in contatto con Hans Foramitti, il direttore del Gabinetto fotogrammetrico della soprintendenza di Vienna, lo coinvolse e realizzarono il rilievo delle facciate del centro e del duomo. Lo stesso fecero in altri centri storici della zona terremotata, tra questi Artegna».

Era il momento in cui, pietra dopo pietra pur tra diffidenze e contrasti si rafforzava di fatto l’alleanza tra i residenti, le istituzioni e la Soprintendenza ai beni culturali. «La maggioranza della gente aveva le idee chiare sul fatto di voler tornare a vivere in centro storico.

Si era creata una saldatura fra la difesa dell’identità linguistica e culturale e la conservazione del patrimonio artistico, favorita non solo da Cacitti, ma anche da monsignor Giovanni Battista Della Bianca che svolgeva un ruolo civile e religioso. I confini si erano felicemente rotti», spiega sempre Doglioni ricordando che «attorno a queste persone e idee che maturavano, si raccolsero diverse personalità.

Alla volontà popolare si affiancarono gli interventi mediatici, che sollecitarono il ministero dei Beni culturali e le istituzioni ad avviare interventi organici». L’assoluta novità, sono sempre le parole di Doglioni, «fu lo stanziamento nella legge di ricostruzione di 100 miliardi di lire da parte del ministero dei Beni culturali per il recupero del patrimonio artistico del Friuli.

Ma nonostante la petizione popolare del 1977, sottoscritta dalla larga maggioranza degli abitanti del centro storico, e la costituzione del Comitato per il ripristino del duomo presieduto dall’arcivescovo Alfredo Battisti, che formò una rete di supporto di alto livello culturale, volontaria e disinteressata, per Doglioni e la Fabbriceria non fu comunque facile sostenere la tesi dell’anastilosi.

«Abbiamo dovuto affrontare - ammette - posizioni intellettuali opposte con scontri significativi nella comunità scientifica». L’ipotesi diffusa nel mondo accademico era quella di «mantenere a rudere il duomo». Non a caso Doglioni cita la relazione del professor Salvatore Boscarino, ordinario di Restauro architettonico all’università di Venezia, nella quale si diceva contrario alla «pedissequa ripetizione delle forme preesistenti».

A suo avviso l’anastilosi avrebbe prodotto «un falso storico stilistico». Ecco perché consigliava il mantenimento del rudere e, aggiunge Doglioni, «la costruzione di una nuova chiesa all’esterno dell’area e il museo all’aperto con le sculture recuperate». Boscarino era talmente convinto che quando, nel 1980, il «Comitato prese posizione a favore della ricostruzione per anastilosi, diede le dimissioni dal Comitato per il ripristino del duomo. Fu una decisione radicale, ma coerente, contro questo tipo di soluzione».

La successiva approvazione da parte del Comitato di settore per i Beni ambientali e architettonici della relazione predisposta dalla Fabbriceria, denominata “progetto Culturale”, però, non metteva ancora fine alle contrapposizioni perché «si trattava di un’approvazione in contrasto con il progetto promosso dalla Soprintendenza, rivolto soprattutto agli aspetti statici e meno approfondito per quelli architettonici».

L’ipotesi progettuale promossa dal Comitato del duomo si basava sul consolidamento e restauro delle murature superstiti del Duomo e sulla ricostruzione delle parti crollate praticando l’anastilosi, ossia la ricollocazione esatta delle pietre squadrate recuperate dal crollo.

Ma un’opera di simile vastità, quanto a numero di pezzi, non era mai stata compiuta, e per procedere alla ricostruzione era necessario “dimostrare” che ciò era realmente possibile, realizzandola almeno in parte. A questo scopo, è stata determinante la sottoscrizione della convenzione tra la Soprintendenza e la Fabbriceria del duomo per la catalogazione e il riconoscimento dei conci, collaborazione durata poi fino al compimento della ricostruzione.

La convenzione fu sottoscritta dall’allora soprintendente, Luigi Pavan. «Fu una collaborazione leale - ribadisce oggi Doglioni - nonostante la diversità di vedute rispetto all’impostazione del progetto. Completata la prima parte dell’opera di ricomposizione a terra delle pietre, dimostrando così che era possibile, nel 1985 arrivò la spinta per la redazione del progetto esecutivo e l’iter di approvazione e finanziamento. Il cantiere aprì nel 1988, il duomo fu inaugurato nel 1995». Questo per chiarire che la progettazione del ripristino del duomo si inserì in una serie di passaggi che richiesero molti anni.

Proporre l’anastilosi per il Duomo non significava intraprendere strade mai praticate prima, al contrario era una strada prevista dalla Carta del restauro del 1972. «Forse - aggiunge il progettista - non con quella dimensione, novemila pietre non avevano precedenti.

Era un recuperare con attenzione la tradizione del restauro che gli accademici in quegli anni, invece, non accettavano più». Con questa affermazione Doglioni si esprime nettamente anche sul concetto di “falso storico”, ripetuto, all’epoca, per contrastare il progetto della Fabbriceria del duomo.

«Il “falso” era un’affermazione che veniva brandita di fatto senza motivarla, trasformandola in uno slogan vuoto come il “dov’era e il com’era” che si voleva combattere. E in quanto slogan non ammetteva sfumature». Detto questo Doglioni precisa che «è stata un’ampia “ricerca di fedeltà”, non semplicemente del “com’era e dov’era” sapendo che i segni causati dal terremoto e lasciati dalla stessa ricostruzione fanno ora parte della storia del monumento, testimoniano quello che è successo nel tempo.

Perché ogni monumento continua a caricarsi di tracce significative di storia. Nel caso del duomo di Venzone anastilosi non significava riprodurre l’antico duomo, bensì ricostruirlo attraverso la ricomposizione delle sue antiche pietre».

Il passaggio più difficile fu proprio «la ricomposizione delle pietre. È stata una scommessa - riconosce Doglioni -, non eravamo sicuri di riuscire a farcela. Speravamo in un apporto più significativo dal computer che, invece, a un certo punto, non era più in grado di darci risposte certe.

Ricordo che per una posizione ci dava un’alternativa tra 200 pietre, dovevamo entrare nel merito e mettere a frutto le capacità di riconoscimento». Fu un lavoro artigianale reso possibile dalla capacità acquisita dalle persone che vi hanno lavorato, in particolare Alba Bellina, Alessandra Quendolo e Monica Zamolo, ma soprattutto dalla convinzione che il duomo, attraverso quell’impegno, poteva rinascere.

Tecnici e studiosi trascorsero giornate intere ai Rivoli Bianchi, la località dove erano stati collocati i conci, a misurare le pietre, ad analizzarne le forme, a leggere i segni di malta e quelli lasciati dagli scalpellini, le sfumature dei colori assunte nel tempo.

Anche se già allora potevano essere disponibili strumenti informatici molto più potenti, non vi erano i mezzi per acquistarli. Nel riconoscimento e nella ricomposizione a terra fondamentale risultò la documentazione storica raccolta o elaborata dal professor Guido Clonfero, studioso di storia locale.

«Più dei disegni fu fondamentale la sua presenza continua - sottolinea Doglioni - perché non era solo il fatto che avesse effettuato prima del terremoto rilievi in qualche caso molto dettagliati: fu lui a far da guida e da collettore di tutti gli elementi di memoria che c’erano a disposizione. Clonfero conosceva tutti gli attori passati in duomo negli ultimi decenni. Aveva costruito un archivio e portò un contributo fondamentale».

Quell’esperienza umana e professionale per il giovane architetto arrivato in Friuli da volontario, si è trasformata in un legame con Venzone che dura ancora oggi. «Era una condizione particolare: il fatto che le pietre fossero squadrate ne permetteva la ricomponibilità.

Ogni pietra restava una precisa parte del duomo a condizione che si sapesse capire che era “quella pietra”. Bisognava dare una restituzione di senso a ogni elemento, da questo punto di vista oggi mi sento di confermare che è stata un’esperienza davvero straordinaria».

Diverse le ricadute sul fronte accademico, dove l’eco del dibattito sul concetto di anastilosi continuò a riecheggiare per diverso tempo. «Dal punto di vista accademico questa esperienza non mi ha giovato - ammette Doglioni -, molti docenti di restauro me l’hanno messa nella fedina penale».

Il motivo è presto detto: «Per un lungo periodo l’anastilosi era considerata eretica, andava contro alcune tendenze che si stavano sviluppando e che poi non dico sono svanite come neve al sole, ma vorrei dire che c’è stato un riequilibrio.

È stato clamoroso quando, negli anni Novanta, dopo gli attentati di mafia a Roma e in via dei Georgofili a Firenze e dopo anni di contrasto alla possibilità di ricostruzione, si ricostruì, almeno a San Giorgio al Velabro a Roma, “com’era e dov’era”. Non si poteva dire no alla ricostruzione di un edificio danneggiato dalla mafia, questa diversità di orientamento non è mai stata spiegata da nessuno».

A 40 anni dal terremoto, «il lavoro compiuto a Venzone continua a costituire un riferimento anche al di fuori del Friuli: verrà proposto - conclude Doglioni - come caso di studio da delegati italiani alla commissione dell’Unesco che sta cercando di indirizzare le modalità di ricostruzione dopo le più recenti devastazioni causate da guerre e terremoti».

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto