Terremoto, l’ingegnere Emanuele Chiavola: «Soffrimmo in silenzio, fu difficile il dialogo con la gente»

«Non esistono soluzioni semplici per affrontare situazioni difficili. Tanto vale saperlo subito e prepararsi a un lavoro lungo, difficile, ingrato; ma costituisce l'unico modo per arrivare in fondo».

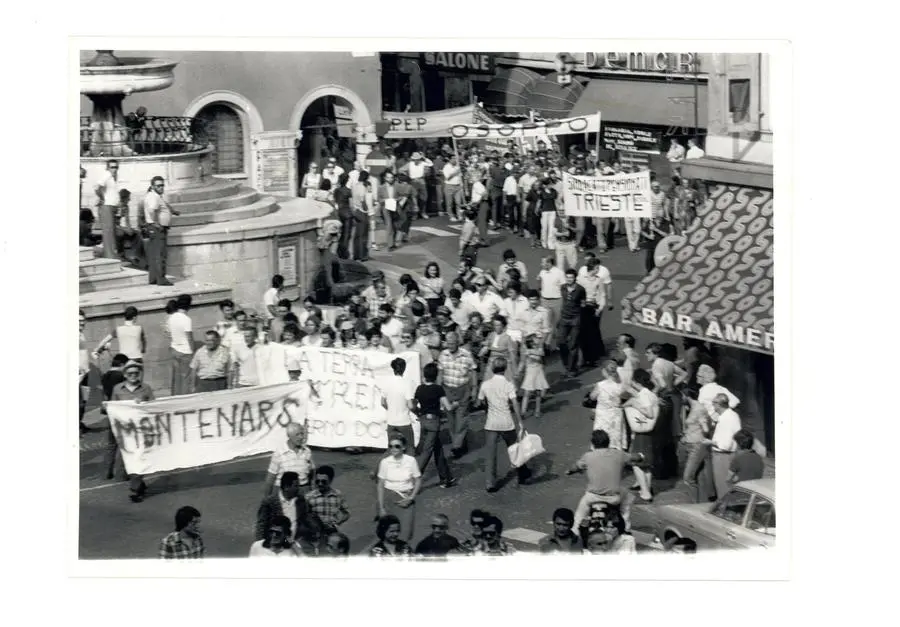

Dieci anni dopo il terremoto che distrusse il Friuli provocando quasi mille morti, oltre 3 mila feriti, 100 mila senzatetto, 75 mila case danneggiate e oltre 18 mila distrutte, il segretario generale straordinario per la ricostruzione, Emanuele Chiavola, chiuse così l'analisi critica delle strategie attuate dopo la tragedia.

Le sue parole suonarono come una sorta di "testamento" che aveva iniziato a scrivere, un anno prima, in un seminario, a Perugia.

Un "testamento" che boccia l'esodo sulla costa adriatica, invita a spendere meglio le risorse per i prefabbricati, riconosce e critica il ruolo svolto dalla gente a difesa della storia e stima in 10 anni i tempi necessari per ricostruire i luoghi distrutti da un terremoto di intensità pari a quello del Friuli.

L'ingegnere elettronico con un passato da insegnate all'istituto tecnico Malignani, l'uomo che "visse" al fianco del commissario straordinario, Giuseppe Zamberletti, e del presidente della Regione, Antonio Comelli, fece autocritica replicando anche a chi, nell'estate 1976, accusò la Regione di aver accumulato ritardi nella fase dell'emergenza.

Chiavola, persona schiva che preferiva lavorare dietro le quinte piuttosto di apparire, nel seminario internazionale "Intervento dopo un terremoto: l'emergenza e la ricostruzione", organizzato a Udine nel maggio 1986 dall'United nations disaster relief organization (Undro), dal ministero della Protezione civile e dalla Regione, con la razionalità che gli era propria, rivelò di aver vissuto da «impreparato psicologicamente prima ancora che tecnicamente, giorni angosciosi e difficili che mi portarono al convincimento che critiche e contestazioni, fin troppo facili sono spesso affrettate e ingenerose, anche quando provengono da altissime autorità». Il riferimento alla Chiesa era fin troppo evidente. Ma andiamo con ordine.

L'estate 1976. Era l'estate in cui migliaia di persone vivevano nelle tendopoli e «terne di tecnici, sulla base di istruzioni sommarie, battevano a tappeto la zona colpita, raccogliendo in schede appositamente predisposte la descrizione e la prima valutazione dei danni alle abitazioni».

Furono organizzate 390 terne, compilarono oltre 85 mila schede di sopralluogo. «Noi ritenevamo - ammise l'ingegnere - che questa operazione fosse definitiva». Anche perché «la prima legge regionale di intervento, la 17 del 7 giugno 1976, prevedeva che in base alle schede si potessero erogare i contributi per le riparazioni, a cui avrebbero provveduto direttamente i cittadini».

Iniziarono i lavori «sotto la spinta emotiva di un entusiasmo che si tradusse nello slogan "non vogliamo baracche". Ma il duro impatto con la realtà si ebbe il 15 settembre». Il secondo terremoto vanificò il lavoro fatto e le schede furono fondamentali per redigere «la carta di isodistruzione percentuale». L'insieme dei danni fu valutato in 3.500 miliardi di lire.

I prefabbricati. «Il problema di alloggiamenti provvisori - si legge nella relazione di Chiavola pubblicata da "Ingegneria sismica" -, è un problema che mi sembra tuttora insoluto». Ricordò settembre quando «ci trovammo con 200 mila persone impazzite, perché il terrore faceva uscire dalle case anche coloro che avevano l'edificio indenne».

Chiavola citò gli alloggi e le strutture alberghiere requisite nella costa adriatica definendolo «un precedente che non fa testo». L'ingegnere non condivideva questa linea e preferì concentrarsi sul rifiuto della gente ad abbandonare i paesi, giustificandola. «Nell'inverno 1976/77 - aggiunse -, sistemammo sulla costa 40 mila persone, ma fu un caso, perché li prendemmo sulla strada mentre fuggivano senza meta.

Il ministro Zamberletti tentò invano, nel terremoto del meridione, di ripetere l'operazione riuscita in Friuli. Ma va sottolineato che l'esperienza normale è quella del Sud, non la nostra». Questo perché, a suo avviso, la gestione dell'emergenza post terremoto deve prevedere subito i prefabbricati.

Una fase, questa, che non poteva e non può essere effettuata all'insegna «dell'urgenza e della rapidità», bensì della «durata e di un minimo di confortevolezza, poiché - disse Chiavola - in quelle strutture la gente abiterà anche per 10 anni. Chi deve guidare l'operazione queste cose deve saperle».

In Friuli furono realizzate 750 mila abitazioni provvisorie, costarono 120 miliardi di lire e «oggi - avvertì Chiavola - per smantellarle, demolire le piattaforme in calcestruzzo, ripristinare le aree e pagare i relativi indennizzi, abbiamo calcolato che spenderemo altri 100 miliardi».

Conteggiata l'inflazione, Chiavola stimò che, esclusa l'area, il costo a metro quadrato dei prefabbricati si avvicinava al prezzo di costruzione di una casa nuova di edilizia economica popolare. Pur sottolineando che l'esperienza fatta in Friuli non doveva andare perduta, Chiavola invitò «a trovare il modo di spendere meglio queste risorse» e ad affrontare il tema a livello internazionale.

«Non va dimenticato - aggiunse - che la realizzazione degli alloggi semipermanenti fa parte integrante della strategia per il salvataggio della collettività. Ciò è parte integrante della ricostruzione; perché è inutile ricostruire se poi la gente se ne va. E noi questo pericolo l'abbiamo corso».

I rapporti con la gente. «La cosa più difficile per chi si accinga a ricostruire, sono i rapporti con la gente». Chiavola lo ammise ritenendo naturale il botta e risposta tra «chi chiede o implora o pretende di essere soccorso e chi vorrebbe soccorrerlo, e talvolta non sa nemmeno come».

Con queste parole l'ingegnere anticipò il suo atto di accusa nei confronti di chi «pensava di trar profitto da questa difficoltà, cercando di indurre la gente a scegliere strade che in realtà sono favorevoli soprattutto a chi le propone, e promettendo ciò che non può essere mantenuto, facendo balenare soluzioni immediate e miracolistiche, irridendo a quanti cercano di far conoscere esattamente una verità che è sempre amara e difficile».

Chiavola precisò che non disse tutto ciò per rammaricarsi, era solo «per mettere sull'avviso chi dovesse disgraziatamente trovarsi in consimili drammatiche circostanze. Il problema più difficile - ribadì - è l'atmosfera in cui si è chiamati a operare, che moltiplica le fatiche e i sudori e abbassa drasticamente il rendimento del lavoro».

Il segretario generale, insomma, volle fare chiarezza sull'impossibilità di realizzare lo slogan "dalle tende alla case". Fu più esplicito quando nel descrivere i molti volontari arrivati da tutto il mondo e gli alpini venuti a dare una mano ai "fradis furlans" aggiunse: «Alcuni parroci avevano puntigliosamente organizzato un'Assemblea dei cristiani, forse rifacendosi alle iniziative di don Riboldi, il parroco di Santa Ninfa, del Belice, meglio noto come "don terremoto".

Sulle bocche di tutti correvano gli slogan che oggi fanno rabbrividire. Al "non vogliamo baracche" si aggiunse "dalle tende alle case". Si disse persino "di bessoi", da soli». E ancora: «Fu una sagra di illusioni, soprattutto sui tempi.

Chi sapeva non poteva parlare, pena il linciaggio popolare. E le strutture responsabili, politiche, tecniche, amministrative erano pesantemente accusate di colpevoli, imperdonabili ritardi».

Parole pesanti chiarite ulteriormente un anno più tardi: «Tutto quel difficile e tormentato periodo è stato figlio di una incolpevole ignoranza sia da parte dei contestatori che da parte dei contestati».

Il caso Friuli non aveva precedenti. Fu un'esperienza che consentì a Chiavola di lasciare in eredità anche la tempistica per ricostruire dopo un terremoto medio-grande come quello del 1976: «Servono 10 anni. L'emergenza acuta dura un anno, tanto ci vuole per raccapezzarsi dopo il colpo».

E se un secondo anno è il tempo minimo per programmare i provvedimenti legislativi, le indagini geologiche e gli studi urbanistici, l'ingegnere aggiunse: «Si va a regime dopo tre anni, se tutto va bene». Questo per ribadire che la pausa tra emergenza e ricostruzione non costituì «un momento di stasi», bensì di collaudo per lo staff. «Se lo staff è debole - puntualizzò - la contestazione rischia di distruggerlo».

Chiarito che la legislazione regionale fu ispirata alla ricostruzione dei patrimoni perduti, Chiavola spiegò che se per la ricostruzione furono «fissati parametri di superficie legati alla consistenza del nucleo familiare, più difficile fu applicare il principio sociale per le riparazioni».

Da qui l'obbligo dei proprietari a porre, attraverso apposita convenzione, a disposizione dei Comuni l'eccedenza rispetto ai parametri fissati per la superficie dell'alloggio.

Stabilito che i cittadini potevano optare per l'intervento privato o pubblico, Chiavola ammise che non ci furono dubbi quando si trattò, come prescriveva la legge nazionale, di dare «amplissima delega ai Comuni».

I tecnici si domandarono anche se esisteva «la possibilità di scegliere tra riparare e non riparare, se era concepibile abbattere tutto per ricostruire ex-novo, come qualcuno all'esterno ci suggeriva». La risposta fu: «Ripariamo».

In questo contesto, Chiavola riconobbe il ruolo svolto dall'atteggiamento psicologico della gente che voleva «cancellare il terremoto, ritrovandosi esattamente come stava prima».

Anche l'ingegnere constatò che la difesa di un edificio significava difendere la storia e l'identità. Ultima, ma non per importanza, fu la motivazione tecnica alla base del mantenimento dell'impianto urbanistico di un centro abitato, che portò a significativi risparmi.

Seguirono le riparazioni antisismiche con gruppi di tecnici, A e B, per le progettazioni. Era un modo per affiancare i Comuni privi di personale e garantire la congruità dei contributi.

«Quando verificammo che i costi delle riparazioni minacciavano di rompere gli argini, fissammo per legge un limite superiore di spesa per ciascun alloggio». Non solo perché in Friuli debuttarono gli appalti accorpati quelli che Chiavola definì «un buon esempio di condizionamento del mercato da parte di una pubblica amministrazione».

«Chiavola era pratico, preciso e concreto, aveva una visione chiara delle cose nella loro essenzialità. Queste caratteristiche le trasferì nell'impegno professionale», ricorda l'ex assessore regionale alla Ricostruzione, Roberto Dominici, tracciando il profilo del tecnico, già assessore provinciale, che «si allineò sempre alla politica. Si consultava con il professor Benedetti del Politecnico di Milano. Non temeva le assunzioni di responsabilità».

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto