Zamberletti: «Il modello Friuli è ripetibile se si lascia la delega ai sindaci»

«Il modello Friuli è ripetibile. Dove non ha funzionato è perché, in qualche parte del percorso, si sono allontanati da quella esperienza, credendo di fare meglio». Il modello è quello della ricostruzione del Friuli distrutto dal terremoto nel 1976.

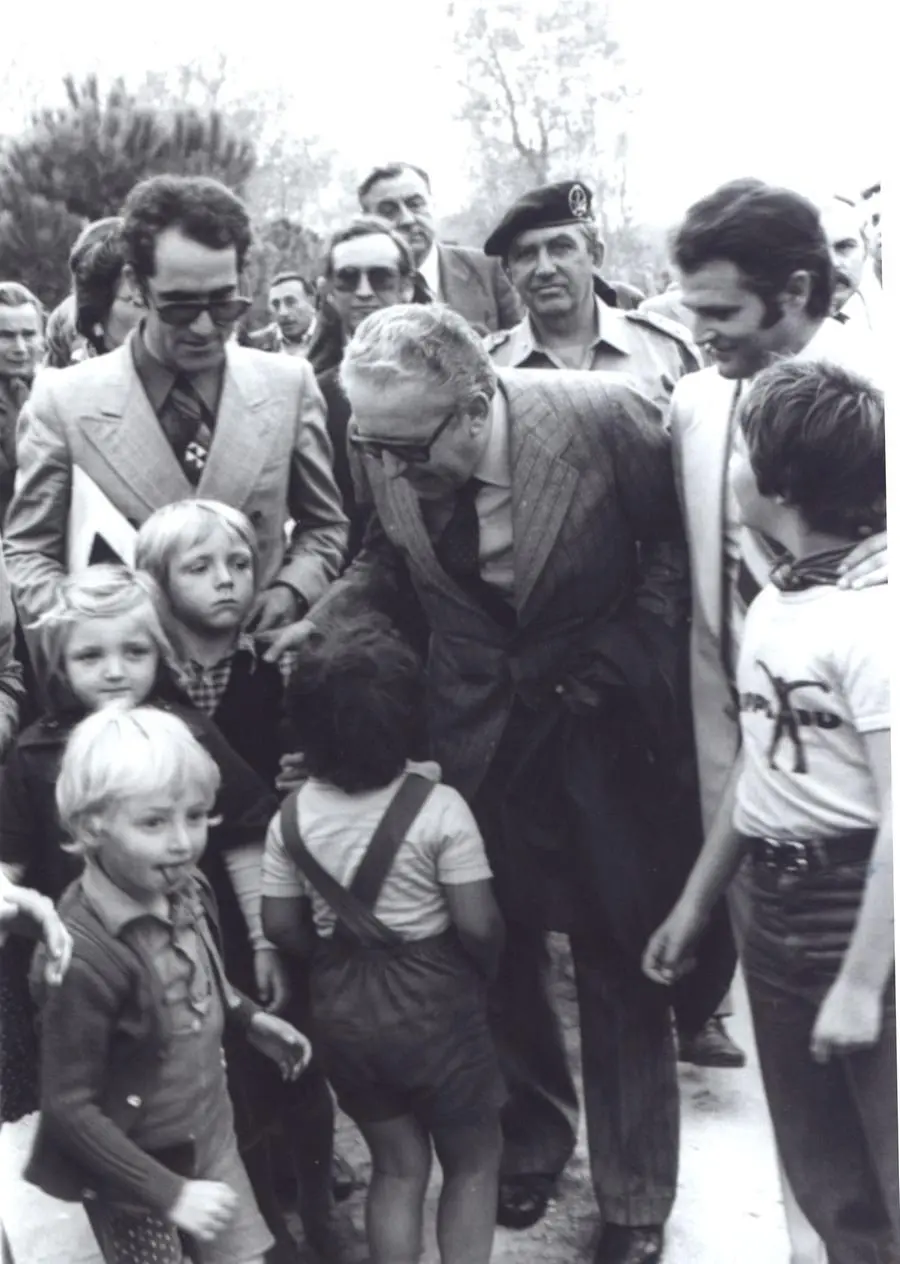

Chi oggi afferma con convinzione che quella pagina di storia si può riscrivere altrove è l’allora commissario straordinario, Giuseppe Zamberletti, sottosegretario agli Interni, eletto nel 1968 alla Camera nelle file della Dc. Si può riscrivere purché il modello continui a basarsi sul dialogo con i sindaci.

Quarant’anni dopo la tragedia che provocò quasi mille morti, Zamberletti ricorda quella notte trascorsa nella sala operativa del ministero dell’Interno per organizzare tutte le fasi che la situazione richiedeva. Ricorda la telefonata dell’allora presidente del consiglio, Aldo Moro, ricevuta il 7 maggio.

«Mi chiamò nella tarda mattinata, era sul luogo del disastro assieme al ministro dell’Interno, Francesco Cossiga. Mi informò che aveva deciso di nominarmi commissario straordinario così come prevedeva la legge 70 in caso di gravi emergenze. Il Parlamento, con un decreto legge, mi avrebbe conferito poi le competenze».

Zamberletti non perse tempo, si recò all’aeroporto di Ciampino e a bordo di un aereo militare arrivò a Rivolto. «Andai in prefettura a Udine e assunsi i poteri per esercitare i compiti previsti». E qualche ora più tardi visitò la zona epicentrale.

Gemona era un cumulo di macerie, Osoppo quasi rasa al suolo, a Majano, rivela, «il crollo dei condomini mi emozionò notevolmente». Il crollo dei condomini costruiti pochi anni prima, aveva impressionato tutti, era diventato il simbolo della potenza del sisma.

«Feci un giro nella zona disastrata - continua Zamberletti - e nello stesso tempo feci nominare dalla Presidenza del consiglio quattro vice commissari con i quali intendevo operare perché se il mio compito era coordinare l’emergenza era bene che tutte le forze fossero coinvolte».

Si trattava del generale Mario Rossi, il comandante della divisione Mantova con sede a Udine, l’ingegner Alessandro Giomi comandante nazionale dei Vigili del fuoco, il prefetto di Udine Domenico Spaziante e il collega di Pordenone, Mario Arduini, «perché anche la provincia di Pordenone era stata coinvolta dal terremoto».

Nella prima riunione operativa convocata a poche ore dal suo arrivo in Friuli, Zamberletti annunciò ai vice commissari che aveva deciso di «delegare ai sindaci i poteri sui loro territori. Tutte le forze andavano coinvogliate e messe a disposizione dei sindaci, tenendo conto delle esigenze delle varie comunità». Zamberletti anticipò così il trasferimento della delega dei poteri dallo Stato alla Regione e ai Comuni.

I sindaci eletti per lo più nel 1975 erano molto giovani, «non avevano grande esperienza - ricorda Zamberletti - e in virtù di questo fatto gli affiancammo i comandanti militari per decidere dove mettere le tendopoli, come dislocare le forze per cercare di salvare i feriti e recuperare le vittime».

L’obiettivo era evitare il caos e si poteva raggiungere solo governando la situazione dal basso, con i sindaci portavoci delle loro comunità. Ma il commissario ci tiene a distinguere le competenze da lui assegnate ai sindaci rispetto a quelle che ebbero poi dalla Regione e dallo Stato: «La delega venne data rapidamente, ma era più proiettata sulla ricostruzione che sulla fase dell’emergenza».

L’estate 1976 fu complicata. In Friuli migliaia di persone vivevano nelle tende sottoposte a continue prove di resistenza dalle condizioni meteorologiche che in quell’anno erano particolarmente avverse. Fu in quel contesto che i Comitati delle tendopoli si organizzarono e contestarono la Regione e lo Stato.

«C’era un problema - ammette il commissario - lo slogan “dalle tende alle case”». Uno slogan come il “fasin di bessôi” improprio: «Si capì rapidamente che la ricostruzione avrebbe avuto tempi lunghi e che si dovevano realizzare 20 mila prefabbricati».

Ma Zamberletti se ne andò dal Friuli il 25 luglio lasciando alla Regione il compito di realizzare gli insediamenti provvisori. Con il senno di poi riconosce che quelle proteste non erano ingiustificate: «Il piano non si verificò fattibile.

La Regione era priva dei poteri commissariali per farlo. Partì in ritardo e nella prima metà di settembre chiese al Governo Andreotti di riprendere in mano la situazione». Si andava verso l’inverno e la gente non ne poteva più. Aveva contestato Andreotti assieme all’arcivescovo, monsignor Alfredo Battisti, che si rifiutò di incontrare il presidente del Consiglio in segno di protesta perché i terremotati era stata lasciati fuori.

Il 13 settembre Zamberletti venne nominato commissario straordinario per la ricostruzione del Friuli. «Il Governo mi rinominò e questa volta il decreto di nomina mi diede più poteri perché dovevo realizzare le case provvisorie, le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, le scuole e i negozi».

Doveva ricreare il tessuto economico e sociale, non poteva immaginare che da lì a qualche giorno un alto terremoto l’avrebbe messo nuovamente a dura prova. «Pensi che a Gemona - continua il commissario - ricreammo l’area artigianale, il primo negozio che inaugurai fu quello di una parrucchiera.

La gente doveva riprendere l’abitudine a comprare». Dalle Ferrovie dello Stato arrivò «un numero incredibile di vagoni trasformati poi in magazzini per consentire alle famiglie di conservare le cose che avevano nelle case distrutte».

Ma torniamo alla seconda fase del commissario. Zamberletti incaricò immediatamente i sindaci «di individuare le aree dove installare i prefabbricati e appaltare i lavori. Ma siccome non avevano strutture tecniche a disposizione, con alcune grandi società di ingegneria misi a disposizione i tecnici».

In questa fase emerse anche la figura dell’ingegner Emanuele Chiavola, il futuro segretario generale straordinario per la ricostruzione del Friuli. «L’ingegner Chiavola fu al mio fianco e dei Comuni. Cominciò così una collaborazione preziosa. Avendo in mente Comelli di assegnargli la fase della ricostruzione, lo designò al commissariato.

Le società di ingegneria si rivelarono molto utili: assistettero i sindaci e gettarono le basi per la creazione di un ufficio speciale che precedette la Segreteria straordinaria. Fu la sgambatura per l’attività della ricostruzione».

Zamberletti, oggi ultraottantenne, ricorda con una lucidità disarmante anche l’esodo dei terremotati verso le località balneari. Requisì le strutture alberghiere e le case delle vacanze impegnandosi a restituirle entro il 31 marzo 1977. «Fu una sfida - riconosce - tanto è vero che il Governo era perplesso di fronte a una data così vicina».

Le famiglie furono trasferite sulla costa adriatica organizzando sul posto una potente requisizione di roulotte per dare la possibilità ai capifamiglia di seguire le varie attività nei paesi e per rendere il pendolarismo meno pesante». Nulla fu lasciato al caso. «Nelle località balneari - continua il commissario - avevamo raggruppato le comunità, ricreato addirittura le classi scolastiche». Ma nonostante ciò «la gente della Carnia, di Resia e Resiutta non voleva andare: “non torniamo più” ripeteva».

L’attaccamento ai luoghi rischiava di trasformarsi in un altro problema. Fu un generale della Julia a suggerire la soluzione a Zamberletti: «Se glielo dicono gli alpini se ne vanno. Fu interessante la fiducia dimostrata dalla gente nei confronti degli alpini. I pullman non partivano più vuoti».

In un inverno particolarmente rigido iniziò la costruzione dei prefabbricati con le «ordinanze scritte sulla carta da pacchi. In montagna, dove era difficilissimo lavorare d’inverno, molti cantiere vennero gestiti dai militari. In Carnia vidi scongelare con il lanciafiamme il terreno per fare la gettata di cemento.

A Roma ritenevano impossibile realizzare quel programma, tant'è che Berlinguer disse “dategli un mese in più”. Il Parlamento mi diede un mese in più, era la prima volta che lo faceva, ma io finii il 31 marzo». Fu l’iniziò della ricostruzione.

«La più grossa difficoltà - riconosce Zamberletti - fu mettere assieme una macchina presente sul territorio, dislocare le varie forze in modo razionale e stabilire rapporti di collaborazione per evitare azioni ripetitive». E a chi gli chiese se senza la Cortina di ferro e il confine jugoslavo sarebbe stata la stessa cosa, il commissario risponde: «Sì, sarebbe stata la stessa cosa. C’era un buon vicinato, andavamo a vedere cosa facevano perché il terremoto aveva colpito anche loro». Dall’ex Jugoslavia arrivarono gli operai e soprattutto le Krivaja, le casette prefabbricate molto apprezzate in Friuli.

Oggi come allora la gratitudine di Zamberletti va ai sindaci: «In quella vicenda si cementò la fiducia tra le istituzioni, i Comuni e la gente. Allora tutto dipendeva dalla capacità di gestione dei sindaci, qualcuno mi disse che la mia delega totale rappresentava una difficoltà perché avevo messo sulle loro spalle una responsabilità enorme».

Zamberletti riconosce anche il ruolo svolto dalla partecipazione nata dal basso della gente. «Ha avuto un significato importante» ammette spiegando che tutto ha funzionato perché alla gente si affiancò il potere dei Comuni e la solidarietà delle forze politiche.

«Non ho mai citato - aggiunge - Il Comitato politico operativo nel quale i segretari nazionali dei partiti mi chiesero di designare i loro rappresentanti, Santuz, Fortuna e Baracetti. Mi assistevano nelle riunioni quotidiane. Io indicavo l’obiettivo e loro trasmettevano gli umori alle organizzazioni di partito».

In quell’estate, sottolinea sempre il commissario, «non ci fu rissa politica. A giugno, un mese dopo il sisma, le elezioni si svolsero in ogni Comune, fu istituito il seggio in tenda con la bandiera Tricolore. I partiti, con responsabilità, non sfruttarono le discrepanze». Il dialogo politico e i sindaci che indicavano le soluzioni per alleviare i disagi sono gli ingredienti di un modello che tutti ancora ci invidiano.

«Dove non ha funzionato - ripete Zamberletti - è perché hanno cambiato marcia. Chiaro il riferimento all’Irpinia, dove «l’emergenza venne affrontata allo stesso modo, ma nella fase successiva si tornò al centralismo». In Friuli, invece, la qualità della gente e della classe dirigente unita all’intelligenza della Regione che capì l’importanza della delega ai sindaci, fece la differenza»

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto