Aquileia e le culture del Mediterraneo: il mosaico di Giona è simbolo di pace

Perché un libro su una delle tante figure di Profeti, più o meno conosciuti, che popolano la Bibbia? E perché pubblicarlo ora, come, se non più, degli anni precedenti che hanno visto il nascere di Isis e le lotte per l’ affermazione di un nuovo Califfato? E ancora, perché collegare la figura di Giona ad Aquileia, la grande città romana fondata nel 181 avanti Cristo e successivamente divenuta base per l’espansione dell’Impero verso Est e verso i Balcani?

Le risposte ci sono tutte e sono molto semplici.

La grandiosa Basilica, centro spirituale della Chiesa Aquileiese e del Patriarcato che per secoli costituì una delle più estese Diocesi al mondo, comprendendo territori che andavano dal Lago di Como all’Ungheria, contiene una delle più grandi e stupefacenti superfici mosaicate dell’Occidente romano, ricca di simboli, di elementi ornamentali, di animali, di pesci e di storie.

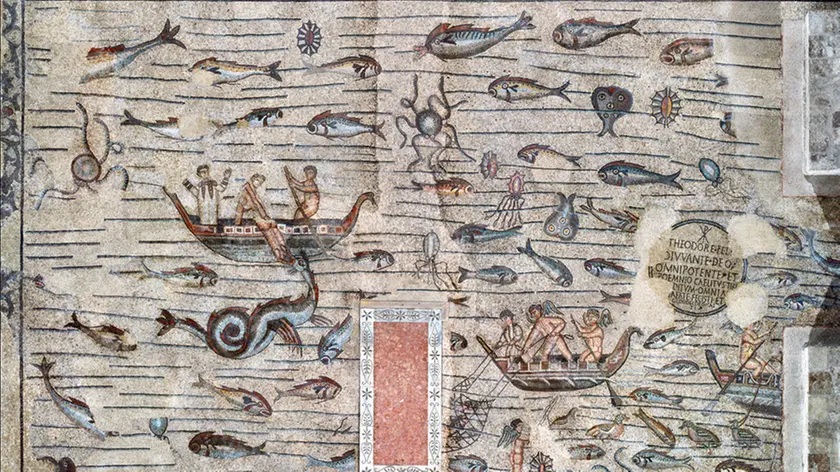

La storia più compiutamente rappresentata e raccontata dai mosaici della Basilica è quella del Profeta Renitente, come lo definisce il cardinal Ravasi nel brillante saggio contenuto in questo volume. L’artista del IV secolo ha rappresentato con diligenza e grande capacità narrativa l’intera vicenda del Profeta, dopo che questi si era allontanato da Ninive disobbedendo così al Signore suo Dio che gli aveva invece ordinato di recarvisi per convertire i Niniviti: lo vediamo gettato in mare dai marinai della barca da pesca sulla quale era salito, nella speranza di salvare se stessi dalla tempesta evocata da Dio, scontento per non essere stato obbedito, e inghiottito da un mostro marino; lo vediamo rigettato dallo stesso mostro marino perché la punizione inflitta era stata sufficiente. E infine vediamo Giona che, molto sollevato, si riposa sotto una pianta che gli dà ombra e lo nutre. Un carrubo? Un fico? Una pianta di zucca, secondo lo Sheik Ibrahim Reda An Imam di Al Azhar, che pure ha dato un contributo al volume.

Il grande e magnifico mosaico è stato ovviamente fotografato un numero infinito di volte e lo si può trovare rappresentato in tutte le opere che descrivono Aquileia, ma nel 1974, un grande fotografo friulano, Elio Ciol, fece qualcosa di eccezionale e irripetibile. Appesosi alle capriate altissime della Basilica, fotografò dall’alto, in verticale perfetta, i mosaici da poco puliti e restaurati. Ne uscì una serie di 12/14 immagini di singolarissima nitidezza e che rendono ogni sfumatura e ogni dettaglio della Storia di Giona. Davvero difficile resistere alla tentazione di pubblicare queste immagini superbe e di farlo in un grande formato che ci consenta di condividere con altri la gioia che si prova nell’ammirarle.

Perché pubblicarle oggi?

Per un motivo anch’esso semplice: la Fondazione Aquileia ha iniziato una serie di mostre che vogliono portare al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia opere d’arte e reperti provenienti da siti e da musei devastati dal terrorismo fondamentalista che così duramente ha colpito tanta parte del patrimonio culturale e artistico del Vicino e del Medio Oriente e dell’Africa Settentrionale. Le mostre che hanno raccolto opere provenienti dal Museo del Bardo pochi mesi dopo i tragici fatti del 2015, eccezionali reperti achemenidi provenienti da Persepolis e da Tehran e commoventi memorie da Palmira ci hanno aiutato a lanciare dei messaggi di vicinanza nei confronti dei paesi colpiti e ad avviare riflessioni che hanno avuto una buona, ottima eco nel mondo accademico e nei media italiani, europei ed extra europei. Abbiamo dato un nome al progetto: “Archeologia Ferita”. E desideriamo che il progetto cresca e contribuisca a una presa di coscienza sulla gravità dei danni causati al patrimonio dei paesi colpiti, ma anche alla nostra identità di mediterranei e di europei. Nel 2018 il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia è chiuso per restauri e non possiamo tenervi una mostra, ma desideriamo che comunque si continui a parlare di “Archeologia Ferita”. Ed ecco che ci vengono in aiuto Giona, le fotografie del maestro Ciol, la disponibilità del cardinal Ravasi e di Carlo Ossola, la generosità dello Cheikh Ibrahim Reda An Imam di Al Azhar e di Vittorio Robiati Bendaud, coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro-Nord Italia.

Qual è il nesso, inevitabilmente ci si chiede?

Il nesso è forte e chiaro: il primo grande edificio di culto distrutto da Isis a Mossul è la Moschea di Giona (Yunus in arabo) e la Tomba di Giona, nel luglio del 2014. Ed ecco che il mosaico aquileiese diviene immediatamente e potentemente evocativo, diviene, oltre che bello, attualissimo e appassionante.

Giona/Yunus è ben presente nella Bibbia nel Libro dei Re, nei Vangeli di Luca e Matteo e in quattro Sure del Corano. I seguaci delle Religioni del Libro conoscono tutti Giona. Probabilmente è una delle prime figure che, ancor bambini, hanno identificato nei Libri Sacri, per la suggestione della storia, per il mostro marino o la balena, per il lieto fine. Il distruggere la Moschea e la Tomba di Giona acquista dunque un significato chiarissimo, inequivocabile che fa capire anche a chi non è troppo esperto di storia del Vicino Oriente e dell’Africa Settentrionale qual è il vero e diretto obbiettivo del terrorismo fondamentalista: distruggere i punti di unione che esistono, molto forti, tra le genti che abitano intorno al Mediterraneo, eliminare il ricordo di culture ed esperienze condivise, negare la possibilità stessa di una convivenza che invece è possibile, c’è stata per millenni e ha dato frutti che hanno portato progresso e pace, ci può e ci deve essere ancora.

Il volume “La Storia di Giona” è dunque una nuova tappa di “Archeologia Ferita” e vuole portare non solo bellissime immagini, ma anche un messaggio chiaro e netto, che soprattutto si basa sulla scienza e l’autorevolezza di chi ha accettato di offrire un suo contributo di idee e di riflessione. Un vivo ringraziamento a Ser monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia, sotto la cui giurisdizione rientra la Basilica di Aquileia, nell’approssimarsi della ricorrenza dei Santi Ermacora e Fortunato, Patroni del Friuli e di Aquileia stessa e momento in cui si riuniscono intorno all’altare della Basilica tanti vescovi italiani, austriaci, sloveni, croati provenienti da diocesi che fecero nei secoli parte del Patriarcato aquileiese.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto