“Con l’Africa”, il nuovo libro di Giuseppe Ragogna per il Cuamm è un viaggio tra i volti e le storie

La presentazione del volume giovedì 16 ottobre alle 18 nella sede della Fondazione Friuli, in via Gemona. Il giornalista: « Quelle genti si piegano senza spezzarsi»

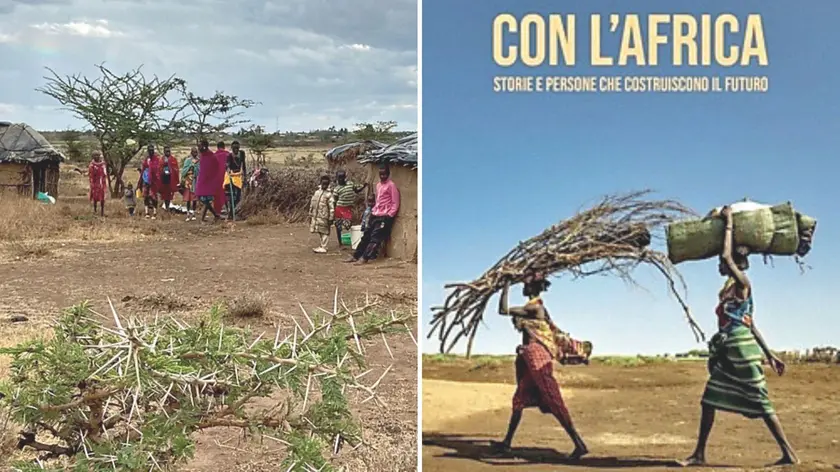

Un viaggio nei luoghi, attraverso le persone. Un percorso di parole e immagini tra le contraddizioni e le disuguaglianze dei Paesi dell’Africa subsahariana, dove la resilienza non è un termine vuoto, dove la torcia della speranza e della passione è accesa dai medici e dai volontari del Cuamm. A compierlo, storia dopo storia, e a raccontarlo nel libro “Con l’Africa, storie e persone che costruiscono il futuro” (Ediciclo editore) è stato il giornalista Giuseppe Ragogna, già vicedirettore del Messaggero Veneto, che da diversi anni si dedica al volontariato e a testimoniare l’altra Africa, quella di chi resta e di chi accompagna le popolazioni in un cammino che non è assistenziale, bensì di valorizzazione delle risorse, anche umane.

L’opera, con la prefazione del giornalista Piero Badaloni, sarà presentata in anteprima nella serata di giovedì 17 ottobre alle 18, nella sede della Fondazione Friuli (in via Gemona). Dialogheranno con l’autore: don Dante Carraro, che è direttore di Medici con l’Africa Cuamm (l’organizzazione nata negli anni ’50 e diventata la più grande in Italia per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane) e Margherita Baracetti, specializzanda in pediatria a Wolisso (Etiopia). Porterà il saluto il presidente della Fondazione, Giuseppe Morandini.

Ragogna racconta i giovani e le popolazioni che vogliono stare con l’Africa, in Paesi come Etiopia, Tanzania, Mozambico, Angola, Sud Sudan e nella poverissima Repubblica Centrafricana. Con delicatezza accompagna i lettori nei centri che il Cuamm ha organizzato per accogliere le donne che, da villaggi remoti, fanno chilometri a piedi per raggiungere un ospedale dove partorire, rischiando spesso la loro vita e quella dei nascituri. Perché prima che di fame, in Africa, si muore ancora di parto. «Sono comunità – scrive l’autore – che rischiano di soccombere da un momento all’altro, ma restano in piedi in virtù di un’energia interiore che li spinge a trovare strategie funzionali, flessibili ed efficaci, per superare i continui stati di precarietà. Sono governate da un istinto di sopravvivenza e, nell’incertezza, elaborano visioni di futuro sugli echi che arrivano da lontano. Dai racconti è così: quelle genti d’Africa sono un po’ querce e un po’ canne, nel senso che si piegano senza spezzarsi».

E le donne sono protagoniste di questa resilienza, non solo nella maternità. Sono quelle, assieme ai bambini, che hanno il compito – anche qui segnato da fatica e chilometri – di recuperare l’acqua necessaria alla sopravvivenza. Sono anche le vittime e allo stesso tempo le custodi di rituali terribili e difficili da superare, come l’infibulazione.

Le contraddizioni dell’Africa e la sua forte vitalità sono capaci di ispirare e attrarre chi vuole combattere le ingiustizie senza imporre un modello culturale. Le testimonianze raccolte da Ragogna tra i medici e i volontari – non mancano i friulani – che hanno lasciato l’Italia per dedicarsi alla salute di chi lotta ogni giorno, sono testimonianze di amore per la vita e possono essere di ispirazione per molti. Valentina Fatuzzo, pediatra siciliana, che è stata in Angola con il Cuamm dopo la laurea, ha raccontato a Ragogna: «Ho imparato: a condividere oggetti ed emozioni, a collaborare anche con chi pensavo ingenuamente non potesse darmi nulla, a cercare di aprire la mente, e ascoltare, senza credere che non ci sia altro modo giusto di pensare e di agire».

Il Cuamm non offre uno sguardo diverso solo a medici e volontari italiani. Attraverso le scuole create in Africa costruisce futuro per quanti restano. La storia di Sorry, apre il cuore: studia da infermiere sette ore al giorno nel difficile Sud Sudan. La scuola «è un laboratorio di pace, dopo tanta violenza – ha raccontato all’autore –. (...) Quando finirò gli studi spero di poter continuare a lavorare in questo ospedale, magari nel reparto di Maternità o in Pediatria, perché solo aiutando le donne e i bambini possiamo costruire il futuro del nostro Paese». L’insegnamento più importante, infatti, resta quello della speranza.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto