D’Annunzio e l’avventura di Fiume preludio ai totalitarismi del ’900

UDINE. Sconfitto, deluso, il 18 gennaio 1921, Gabriele D’Annunzio salì sull’auto Fiat che più di un anno prima lo aveva portato da conquistatore a Fiume per rivendicarne l’italianità.

Si guardò attorno e salutò la città con una sorta di grido triste e liberatore: «Viva l’amore. Alalà». Usciva così di scena ormai per sempre il Comandante, il Vate, protagonista di un’impresa di cui il prossimo settembre ricorrerà il centenario dell’inizio e che in questo secolo ha fatto discutere e scrivere saggi, studi e romanzi per spiegare cosa vi accadde e quali furono le conseguenze nella politica italiana, e non solo.

Salutata Fiume, il poeta si defilò, riparando al Vittoriale, sul lago di Garda, dove agiatamente e malinconicamente gestì il tramonto tra l’affetto di donne generose e manipoli di seguaci.

Lui si fece da parte (mentre sorgeva la stella di Mussolini con esiti ben più profondi e duraturi) lasciando un’eredità complessa da valutare e giudicare.

Al di là degli aspetti pittoreschi e singolari, legati all’esuberante personalità del Vate, Fiume segnò anche un modello da seguire per tutti i movimenti totalitari del ventesimo secolo, rappresentando una specie di prova generale del fascismo e inventando un nuovo stile politico in sintonia con spirito e esigenze dei tempi, segnati fortemente dal tragico conflitto da poco concluso.

D’Annunzio fu pertanto lo strumento e l’opportunista di genio che apparve non a caso in quel momento, dando vita a un esperimento di cui neppure lui immaginava rilievo ed effetti postumi.

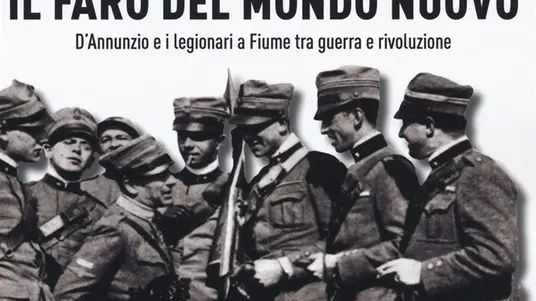

Attraverso questi ragionamenti, storici e politici, che a un secolo di distanza continuano ad appassionare e a suscitare riflessioni, si snoda un libro uscito nella collana storica dell’editore udinese Gaspari. Si intitola “Il faro del mondo nuovo.

D’Annunzio e i legionari a Fiume tra guerra e rivoluzione” ed è scritto da Enrico Serventi Longhi, docente di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma, già autore di molti saggi e in particolare della biografia del sindacalista rivoluzionario Alceste de Ambris, uno dei protagonisti nell’impresa di Fiume dove arrivò nel gennaio del 1920 venendo nominato da D’Annunzio capo di gabinetto nel governo della città.

E per il Comandante e per la sua nuova libera repubblica chiamata Reggenza Italiana del Carnaro, de Ambris elaborò la innovativa e modernissima carta costituzionale detta perciò Carta del Carnaro.

Testo redatto da de Ambris, ma trascritto in letteraria prosa dallo stesso Vate, nella speranza di anticipare la nascita di un movimento di ispirazione social-rivoluzionaria e repubblicana da estendersi a tutta l’Italia.

Nella prefazione, il professor Luciano Zani afferma che, vista la vicinanza temporale con l’ascesa del fascismo, c’è stata la tendenza a leggere l’impresa fiumana con occhi sbagliati, causando un paradosso nel vederla quale appendice del fascismo nel passato e non invece come un’autonoma esperienza i cui tratti (anche se non tutti) si possono ritrovare in quanto accadde dalla marcia su Roma in poi.

Se D’Annunzio può essere pertanto considerato come il primo duce nel Novecento, occorre però indagare il mondo che ruotò intorno a lui nella sua complessità, attribuendo un giusto peso a ogni componente, fin da quando tutto cominciò a Ronchi dei Legionari il 12 settembre 1919.

Da lì, e non da Milano o da Roma, prese piede e si diffuse il verbo della “religione di patria”, trovando un faro proprio in D’Annunzio e non in Mussolini, che anzi in quei mesi fiumani ne prese le distanze, con toni conflittuali, temendo la debolezza strategica del poeta nei confronti della classe dirigente liberale al governo, con la quale pur bisognava fare i conti.

Di tutto questo, basandosi anche su documenti inediti, Serventi Loinghi propone una ricostruzione affascinante, da leggere come un romanzo, narrando i rapporti tra i legionari e le correnti politiche e culturali di quei tempi convulsi, usciti dalla guerra con nuove esigenze, nuovo furore.

D’Annunzio, come afferma Serventi Longhi, era certo l’anima di quella straordinaria vicenda, ma è stato spesso incompreso e deideologizzato, ridotto cioè da un lato a semplice anticipatore del fascismo e dall’altro a esteta-avventuriero.

Visione minimale perché a Fiume si inventò comunque un nuovo modo di far politica rafforzando in particolare “la concezione religiosa della nazione”. Insomma, il dilettante di sensazioni (così Croce definì D’Annunzio) fu una figura centrale in un processo storico su cui c’è ancora da ricercare e discutere dopo cento anni. Dietro quell’alalà si celavano i peggiori fantasmi del Novecento. —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto