D’Olivo, l’architetto contadino: esce il libro di Luppi e Nicoloso

Edito da Gaspari, con la storia del genio udinese. L’opera è frutto di ricerche d’archivio che ne documentano la vita e la carriera

La sua è stata una figura da protagonista irregolare nella storia dell’architettura del secolo scorso. “Architetto contadino”, che dal primitivismo e dalla rustichezza nelle quali era scolpito ha acquisito spontaneità e carattere, Marcello D’Olivo a 17 anni – era il 1938 – faceva il garzone nel negozio di un salumiere. Apparteneva a una famiglia povera e, a quel tempo, possedeva solo la licenza elementare.

La sua parabola esistenziale e professionale, dagli esordi alla sua morte a fine agosto 1991 a Udine, scorre fra le pagine del libro scritto a quattro mani da Ferruccio Luppi e Paolo Nicoloso “Marcello D’Olivo fra storia e mito” per Gaspari editore, che venerdì 28 esce nelle librerie.

Un lavoro certosino, frutto di una lunga fase di ricerche e discussioni, del sapiente vaglio del corposo materiale d’archivio messo a disposizione dal figlio Antonio D’Olivo e dalla madre Paola.

Quanto basta a proporre sotto molteplici angolazioni la figura di un architetto di talento definito da un imprinting antiaccademico che ne ha caratterizzato gli esordi. Un avvio da pittore, con il pallino della matematica, che fa di lui un ottimo calcolatore delle strutture in calcestruzzo armato. Nel 1940 supera da privatista l’esame di idoneità al secondo anno del liceo artistico. Sei anni dopo – con la guerra di mezzo – nel 1946, consegue la laurea.

Il suo vero esodio come architetto risale al 1949, quando progetta il Villaggio del fanciullo a Opicina definendo la mensa con forme taglienti ed esplosive. Due anni più tardi, a Milano, l’incontro più importante della sua vita: quello con Leonardo Sinisgalli che lo presenta al grande pubblico come un fenomeno che colloca fra Wright e Nervi. Brucia i tempi e diventa famoso mietendo successi.

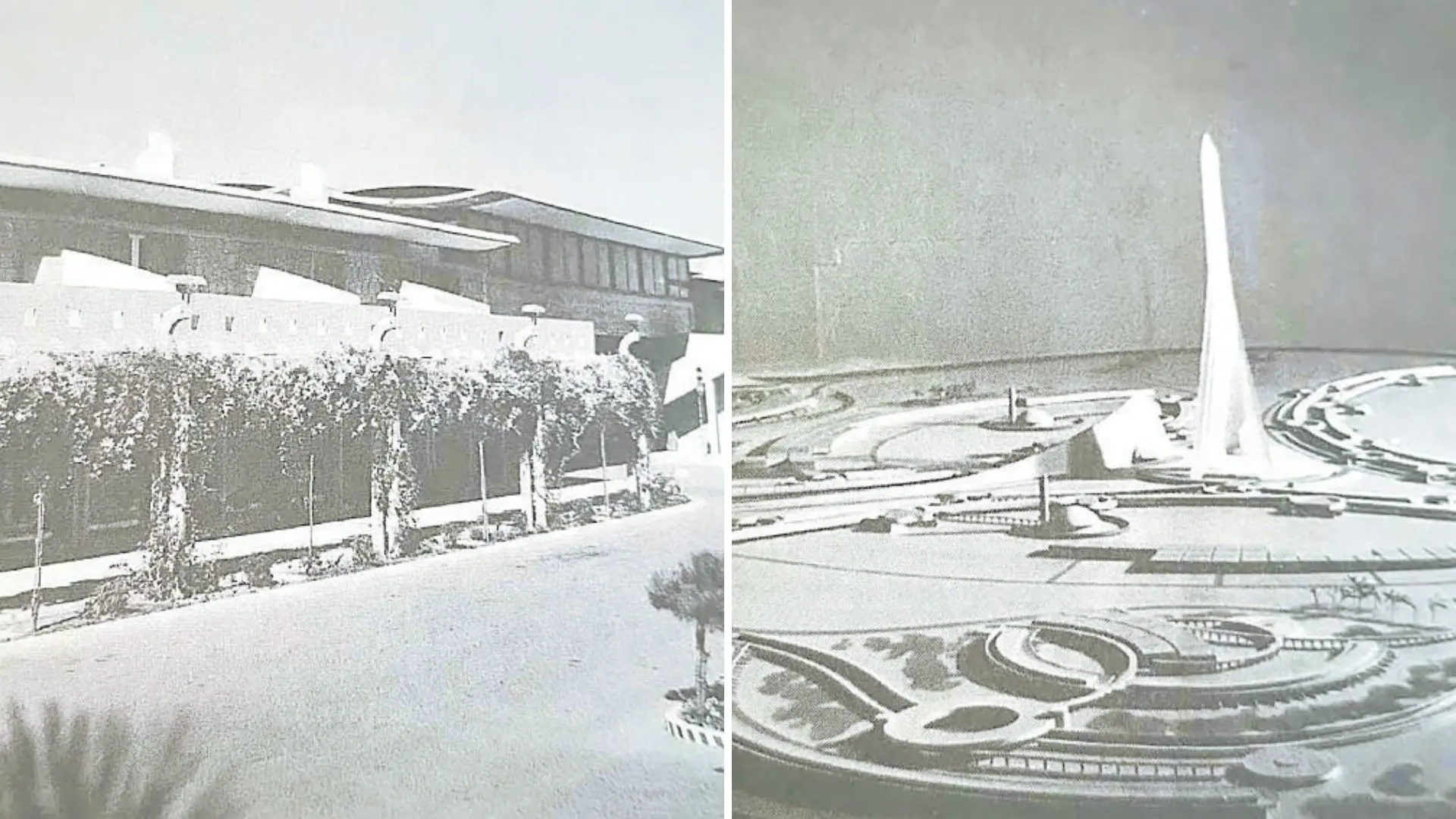

Arriva Lignano Pineta, con il suo piano urbanistico a spirale e le case avveniristiche: villa Mainardis e villa Spezzotti. Seguono Manacore sul Gargano e lo Zipster a Grado.

Si distingue anche nei concorsi per il mercato coperto a Trieste, per il ponte Vespucci a Firenze, la colonia Olivetti in Valle d’Aosta. Si fa notare con il progetto per l’autostazione a Udine. Innovatore, talentuoso e capace di vedere le architetture proiettate ben oltre il presente, sul finire degli anni Cinquanta, la sua è una figura che sfiora il mito.

Un architetto emergente che si scontra sempre più spesso con una realtà burocratica fatta di norme che imbrigliano la sua inventiva.

Negli anni Sessanta matura la scelta di cercare fuori dall’Italia le condizioni che gli avevano permesso di realizzare Lignano Pineta. Una scelta che lo porta in Medio Oriente, in Giordania, in Arabia Saudita e poi in Senegal, dove progetta la Cité des Arts, quindi in Libia e nel Gabon, a seguire Libreville dove nel 1967 disegna uno schema di sviluppo urbano sull’estuario del fiume Komo. Poi arrivano gli anni della D’Olivo spa con la partecipazione della Salini costruzioni e l’attività improntata alla logica del massimo profitto. Lavori in grande quantità non sempre inquadrabili nei parametri architettonici. Camerun, Liberia, Congo, Sierra Leone, Algeria, Togo, Egitto, Nigeria, Guinea, Costa d’Avorio, Zambia: 117 progetti in 15 anni, ma non ci sarà una nuova Lignano d’Africa.

«Non sono un intellettuale, ma un costruttore. Io voglio fare» scrive nel “Discorso per un’altra architettura” nel 1972. A 50 anni il suo percorso professionale è in salita e costruisce sempre di meno. Fatta eccezione per il monumento al milite ignoto a Bagdad, concluso nel 1982, che lo riporta agli onori delle cronache con un’opera dal forte simbolismo, prosegue la fase discendente della sua parabola professionale. Fase in cui D’Olivo continuerà a proporre architetture proiettate nel futuro, facendosi portavoce di un messaggio architettonico ricco di valenze ambientali della necessità di agire per la sopravvivenza del pianeta. Approda a una visione globale, avveniristica, mai miope dell’architettura, ma non sempre rispettosa del vincoli legati ai costi o alla proprietà.

La sua grande voglia di rompere con la tradizione e di stupire, dopo avergli procurato successi, gli riserva delusioni e sconfitte e l’avventura africana non porta ai risultati sperati. Trascorre l’ultima fase della sua vita imprigionato nel proprio mito dell’architetto geniale e incompreso che ha intravisto la sagoma di un pianeta ammalato prefigurando Ecotown, la città del futuro, senza poterla realizzare. Della sua immensa eredità fanno parte non solo tante opere, ma anche un mito che lo ha accompagnato per tutta la sua esistenza. Un mito capace di resistere alla storia.[FINETESTO]

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto