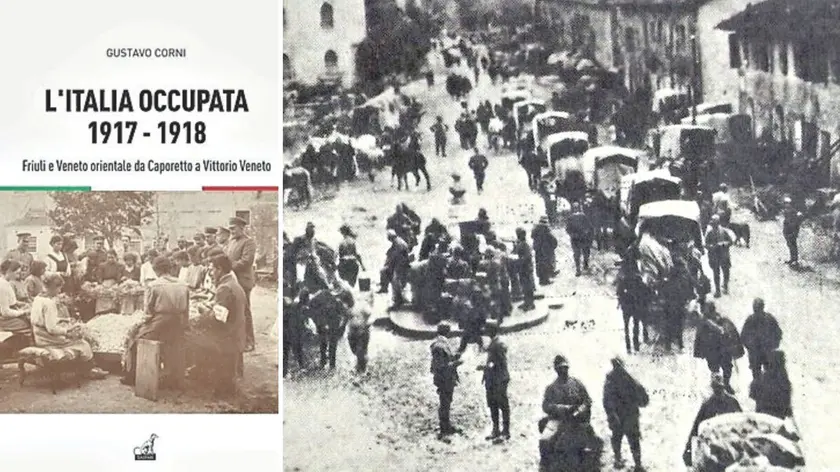

Dopo Caporetto un anno di invasione

Gustavo Corni racconta uno dei capitoli più dimenticati della Grande guerra. La presentazione del saggio in un incontro all’Università di Udine

Venerdì 8 novembre, alle 17.30, nell’aula 4 di Palazzo Antonini dell’Università di Udine, sarà presentato il libro L’Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto, di Gustavo Corni (Gaspari). All’incontro con l’autore interverranno Andrea Zannini (che qui presenta il saggio) e Matteo Ermacora, dell’Università di Udine.

***

Uno dei capitoli spesso dimenticati della storia del primo conflitto mondiale è l’invasione austro-tedesca dopo la rotta di Caporetto. Per un anno, tra novembre 1917 e ottobre 1918, rimasero sotto l’occupazione degli eserciti degli Imperi centrali il Friuli, una parte cospicua del Bellunese e la parte orientale della provincia di Venezia, posta sulla sinistra orografica del fiume Piave.

A questo passaggio importante per le sorti del conflitto e per la storia di queste province è ora dedicato L’Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto, uno studio di Gustavo Corni - storico della Germania, noto anche per una splendida biografia di Hitler - pubblicato a Udine da Gaspari. È la prima monografia che prende in esame l’intero territorio e l’intero periodo dell’occupazione, riportando i punti di vista delle due parti, occupatori ed occupati.

Alla rotta di Caporetto circa 230 mila persone riuscirono a fuggire, mettendosi in salvo oltre il Piave, dove pure avrebbero sperimentato la dura esperienza della profuganza. L’esodo fu selettivo: i primi a darsela a gambe furono le autorità civili e i “signori”, professionisti, proprietari, imprenditori. Fu una «Caporetto interna», scrive Corni, che alla sciagura dell’occupazione aggiunse l’assenza di una classe dirigente in grado di farvi fronte.

I primi giorni furono quelli del saccheggio e delle violenze, perpetrate dagli invasori ma anche dai locali, ad esempio dai contadini nei confronti delle abitazioni e dei negozi lasciati vuoti in città. Un «sacco di Roma» su terre che avevano ancora, dopo due anni di guerra, ricchezze accumulate: una calata di austriaci, tedeschi, boemi, ungheresi, croati, bosnici che, nei racconti dei testimoni, assume i contorni di un’invasione barbarica. Travolti dalla doppia ondata della ritirata italiana e dell’invasione nemica coloro che rimasero si trovarono in balìa di un esercito affamato che impose un regime di occupazione caotico e spietato.

Il libro incrocia in una maniera esemplare testimonianze “dal basso”, recuperate da diari, memorie e documenti d’archivio, e la documentazione ufficiale italiana ed austriaca, fornendo un quadro dettagliatissimo, e al tempo stesso umano, dei dodici mesi di calvario.

Con il passare delle settimane le autorità austriache organizzarono l’occupazione, che doveva servire non solo a sostenere la popolazione interna e le truppe stanziate, ma anche i prigionieri di guerra italiani dislocati nell’area occupata. Vi era poi il caso dei “profughi della linea del Piave” che provenivano dalla fascia a ridosso del fiume, che fu sgomberata per lasciarla libera per le operazioni militari, e che furono deportati all’interno: profughi in una zona alla fame, patirono stenti indicibili.

«L’intento degli occupatori», scrive Corni, «era fare tabula rasa», cioè estrarre ogni possibile risorsa dalla zona occupata, evitando per quanto possibile di spopolarla per sfruttarvi la manodopera lavorativa (donne, soprattutto, vecchi e bambini). Furono sequestrati animali, derrate alimentari, materie prime, prodotti semilavorati (come la seta), metalli, prodotti finiti, indumenti (biancheria, tele, perfino calzoni), biciclette, macchinari, letti, mobili, suppellettili, furono smantellate le poche fabbriche rimaste, per rimontarle altrove, furono fuse o asportare quasi dieci mila campane.

Da drammatica, nell’estate 1918 la situazione si fece tragica, prima degli scarni raccolti che si poterono avere per la mancanza di manodopera e di animali da lavoro.

L’esito della «rapina» fu l’affamamento della popolazione e l’impennata dei tassi di mortalità, ma si dimostrò impossibile nutrire adeguatamente l’esercito degli invasori, che al lancio della (fallita) “battaglia del solstizio” nel giugno 1918, che avrebbe dovuto portarli a conquistare le fertili pianure venete, si presentò come un’armata di spettri.

L’occupazione mise in luce le debolezze esistenti nella società italiana. Lo scollamento tra le classi sociali; lo scarso patriottismo delle genti di campagna, già emerso durante la guerra; l’arcaica divisione tra città e campagna. Unico punto saldo nel caos dell’occupazione e delle violenze che ne seguirono, ad esempio contro le donne, fu il clero «surroga dello stato, colonna portante morale e materiale» di una popolazione abbandonata a sé stessa. A fine ottobre, un’altra ondata, questa volta quella «vittoriosa» della riconquista italiana travolse il Friuli e il Veneto orientale. Ma le conseguenze e i traumi dell’occupazione avrebbero pesato sul dopoguerra e oltre.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto