Gorizia, una mostra racconta storie di profughi nella Grande guerra

GORIZIA. C’è una storia riguardante la Grande guerra che deve essere ancora raccontata e solo adesso si comincia a farlo. Una storia dimenticata da studiosi e specialisti, ma presente nella memoria popolare.

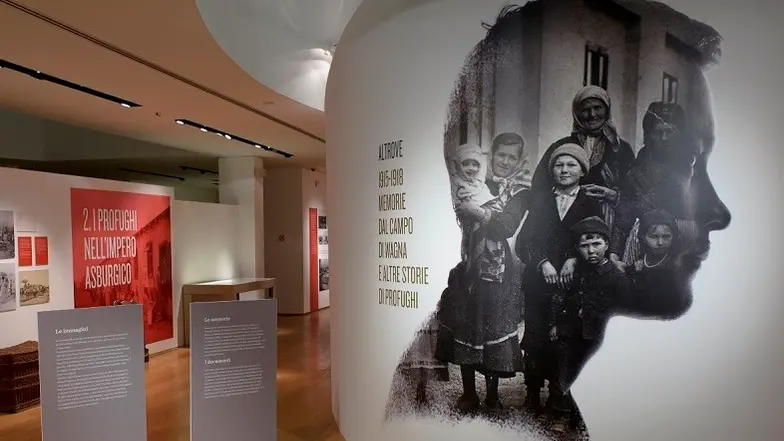

Lo si può capire in modo approfondito visitando una mostra di eccezionale interesse, allestita fino al 26 febbraio nella sala della Fondazione Carigo, in via Carducci a Gorizia.

Si intitola “Altrove” e narra, attraverso un percorso fatto di immagini inedite e di testimonianze scritte e registrate, le vicende (finora mai ricostruite con tanta passione e accuratezza) affrontate da milioni di profughi che in Friuli e in tutta Europa dovettero lasciare le loro case per esigenze belliche in quanto le aree di combattimento si spopolarono di civili e si popolarono di militari mentre le regioni interne dei paesi belligeranti divennero luogo di ricovero e centri di accoglienza per chi arrivava dal confine.

I numeri sono sorprendenti nella dimensione: furono 240 mila le persone (in gran parte donne, bambini, anziani) che dal fronte austro-italiano si spostarono, a seguito di evacuazioni forzate o spontaneamente, verso le città dell'Impero asburgico mentre, sull’altro lato, ammontarono a 630 mila i profughi friulani e veneti fuggiti dopo Caporetto trovando ricovero nel resto del Regno d’Italia.

«Si tratta - dice Paolo Malni, curatore della mostra realizzata dal Consorzio culturale del Monfalconese e dalla Fondazione Carigo - di storie certamente diverse, come differenti furono i contesti in cui i profughi vennero gettati dalla violenza della guerra, ma sono accomunate dall’esperienza dello sradicamento, dall’essere costretti a vivere lontani dai paesi in situazioni di emergenza, fra genti di culture sconosciute, in una sola parola proprio nell’altrove».

Commoventi i ricordi dei protagonisti, registrati soprattutto fino agli anni Novanta quando era possibile parlare con tanti testimoni. Tra i più intensi, quelli di una goriziana straordinaria, la musicista Cecilia Seghizzi, che ha 108 anni essendo nata nel settembre del 1908 e che bambina visse assieme al padre Cesare Augusto e alla famiglia quell’esodo drammatico.

Al centro della mostra c’è il racconto sul campo di Wagna, in Stiria, dove 20 mila isontini trascorsero quegli anni stipati in strutture lunghe 51 metri, che ospitavano fino a 400 persone l’una.

Oltre alla fame e alle precarie condizioni di salute, con alta mortalità, la gestione autoritaria imponeva molte restrizioni causando sanguinosi moti di rivolta.

La mostra si sofferma poi su Gmund, il campo più grande creato dagli austriaci dove vennero concentrati 18 mila sloveni e croati provenienti dal fronte austro-italiano.

Una sezione è dedicata agli “internamenti” decisi da Vienna per colpire chi era politicamente inaffidabile, cittadini austriaci di lingua italiana considerati irredentisti.

L’ultima parte è riservata ai profughi che scapparono a seguito di Caporetto, distribuendosi in più regioni italiane, soprattutto Toscana e Lombardia.

Finita la guerra e avvenuti i rimpatri, su tanta sofferenza calò il silenzio, con un o. blio analogo a quello riservato agli italiani che dovettero combattere sotto l’Austria.

Memorie scomode per il nazionalismo fascista che nel ventennio volle cancellare tutto. Solamente oggi, un secolo dopo, è arrivato il tempo per ricordare, per riflettere e far sapere.

Ed è importante visitare “Altrove”, mostra a ingresso libero aperta a Gorizia dal mercoledì al venerdì (ore 16-19), domenica e festivi (10-14 e 15-18). Lì si capisce come dopo il ritorno a casa tutto cambiò, segnando a lungo drammaticamente questi territori di confine.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto