Grande guerra, l’anno “dai todescs” provocò una drammatica carestia - 8

UDINE. L’agricoltura friulana era stata danneggiata già prima dell’invasione: dalla sottrazione di molte migliaia di braccia maschili, che lasciarono la vanga per prendere il fucile nelle “radiose giornate di maggio”; dall’occupazione di vaste aree coltivabili o pascolive per depositi di materiali, attendamenti, postazioni e aeroporti.

Ma durante il 1918 subì gravissimi danni anche per l’assenza delle braccia dei contadini profughi, per la requisizione degli animali da lavoro e delle scorte di cereali. E l’armistizio arrivò in ritardo rispetto al calendario del frumento.

VERSO LA VITTORIA - 4 NOVEMBRE 1918

- La prima puntata: L'illusione di un conflitto breve e il racconto dei giorni cruciali

- La seconda puntata: Dopo Caporetto tutto fu requisito: animali, mais, vino, burro e formaggi

- La terza puntata: Il silenzio di ottomila campane: gli imperiali ne fecero cannoni

- La quarta puntata: Il contagio mortale della "spagnola": fu il contagio più grave dell'umanità

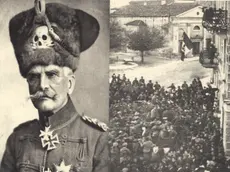

- La quinta puntata: A sud gli austriaci, a nord i tedeschi: cosí Otto von Below occupò Udine

- La sesta puntata: Con la fuga dei civili dopo Caporetto Firenze divenne capitale del Friuli

- La settima puntata: C'erano tesori da salvare, ma i friulani erano diffidenti verso i generali

Questo il quadro dipinto il 5 dicembre 1918 da Piero Pisenti in una lettera da Pordenone al direttore del Giormale di Udine: «In questo tardissimo gelido autunno i nostri contadini sono curvi sull’aratro nella silente fatica. Il poco bestiame salvato vien messo in comune per la comune seminagione…».

Il danno fu di un miliardo: un disastro di proporzioni catastrofiche, che annuciava tempi di carestia.

L’industria, al contrario, aveva fatto affari d’oro per le commesse di guerra, ma subì a sua volta gravissimi danni nel cosiddetto “an dai todescs”.

Gaetano Salvemini, nel suo saggio su “Le origini del fascismo in Italia”, descrive con il realismo delle cifre un paesaggio desolante: «Le zone adiacenti al vecchio confine austro-ungarico, che erano state il teatro delle operazioni militari, erano in uno stato di rovina: 163 mila case di abitazione, 435 municipi, 255 ospedali, 1.156 edifici scolastici, 1.000 chiese, 1.222 cimiteri erano stati distrutti o danneggiati; 80 imprese di bonifica agraria interessanti un’area di 120 mila ettari erano andate in rovina; 350 chilometri di strade erano fuori uso».

Ai danni visibili vanno aggiunti i danni che posso essere definiti invisibili: molti stabilimenti all’apparenza integri, infatti, furono privati delle macchine e svuotati delle scorte, in esecuzione di un lucido piano di sfruttamento delle terre invase.

Il settore delle fibre tessili, a esempio, fu praticamente distrutto. I materiali asportati dagli stabilimenti di Cordenons, Pordenone e Bagnaria furono inviati su 356 vagoni alla “Ost Textilwerke”. Fu poi decisa la spoliazione dei cotonifici di Tolmezzo, Rorai e Fiume Veneto, piano interrotto dall’armistizio.

I macchinari smontati dalle filande di seta di Cordenons, Segnacco, Rizzi, Tarcento e altre, furono inviati in Dalmazia.

Furono a loro volta demoliti i pastifici Storti di Udine e Mulinaris di Cussignacco, le fabbriche di laterizi di Udine e Villa Santina, la fabbrica di concimi chimici di Gervasutta e altre minori: i materiali così ottenuti furono spediti oltralpe su 475 vagoni.

Gli occupanti sfruttarono a pieno ritmo l’impianto idroelettrico di Malnisio, ma gli altri furono chiusi per rifornire di macchine non usurate alcuni impianti dell’Impero.

Gli invasori fecero funzionare soltanto le fabbriche utili per i loro scopi, in particolare le segherie, che produssero 700 vagoni di tavole al mese.

Le industrie friulane persero così l’85,7 per cento del loro valore: un miliardo e duecentomilioni di lire di quel tempo.

Tiziano Tessitori, autore di uno splendido saggio su “Il Friuli alla fine della guerra 1915-18”, afferma che «le distruzioni furono tali da riportare il settore industriale ad un livello di capacità produttiva inferiore a quello di trent’anni prima e da costringere a ricominciare tutto da capo, vale a dire dalla creazione dei presupposti primari per una ripresa industriale».

La ricostruzione, negli anni Venti, fu forzatamente lenta, come risulta dallo studio di Domenico Parmeggiani su “Gli stadi dello sviluppo industriale nella Provincia di Udine”: «Quando (. . . ) nel 1927 si poté fare finalmente il punto sulla nostra situazione industriale complessiva, si constatò che, praticamente, non s’era arrivati molto al di sopra del livello già raggiunto nel periodo antebellico».”

Non possiamo infine dimenticare che la lira aveva perso quattro quinti del suo potere d’acquisto antebellico.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto