I destini incrociati di Aquileia e di Grado

PORDENONE. «Non se ne sa quasi nulla in Italia: sono stati proprio gli austriaci, nella seconda metà dell’Ottocento, a introdurre ai bordi della laguna di Grado la coltura del riso. Serviva per desalinizzare il terreno, a nord verso la fertile pianura; portarlo alle colture agricole, fino alle assai redditizie oggi piantagioni degli asparagi bianchi. Dunque, a Belvedere la coltura del riso e il molino per lavorarlo.

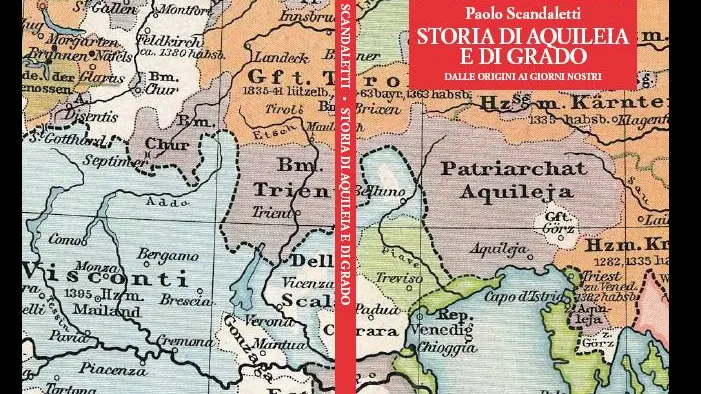

E finita la dominante viennese, negli anni Trenta la desalinizzazione è stata proseguita dagli italiani al Boscat. Poi a Donine e Soris verso Fossalon, in comune di Grado». Una pagina inedita che ci presenta questa Storia di Aquileia e di Grado di Paolo Scandaletti per Biblioteca dell’Immagine (349 pagine), a giorni distribuito con il Messaggero Veneto a 14 euro piú il prezzo del quotidiano. Assieme alle straordinarie dimensioni, di ruolo e territoriali, che aveva via via assunto il Patriarcato: guidato da venti sudditi tedeschi, esteso ben oltre Monaco, Vienna e verso Budapest, giù per il lago Balaton e sino a Fiume. Un libro riccamente illustrato.

Era stata la carta geografica a decidere la sorte di Aquileia, collocandola in alto sull’Adriatico e nei pressi di quel valico accessibile delle Alpi che porta al centro dell’Europa e verso i Balcani. Perciò nella sua accorta strategia espansiva Roma aveva scelto nel 181 a.C. di porre qui la base piú avanzata e ben munita, facendone la terza città dell’impero e il piú importante emporio marittimo. Con Grado, approdo per i traffici verso l’Africa e l’Oriente.

L’amavano molto, e spesso vi soggiornavano con mogli e figli, Giulio Cesare e Ottaviano Augusto, ghiotto quest’ultimo del pesce della costa istriana. Sant’Ambrogio vi è stato a guidare il Concilio nel 381 che condannò l’eresia ariana e ad animare un cenacolo di preti studiosi della cultura antica. È passato Attila, sono arrivati e si sono insediati i Longobardi. Carlo Magno veniva per le battute di caccia nella folta selva che andava dall’Isonzo al Livenza.

A Grado si rifugiarono piú volte quelli di Aquileia quand’erano messi in pericolo dai barbari invasori, qui si trasferiva anche il patriarca. La città sul mare, crescendo in consistenza e di ruolo, pensò di fare da sola; conseguendo fra il VII e il IX secolo un’affermazione religiosa che la condusse alla supremazia sulle Venezie e sull’Istria. Poi il potere passerà alla Serenissima; l’isola ne rimarrà ai margini, memore tuttavia d’esserne stata il modello urbanistico.

Verso il Mille, la diocesi di Aquileia è diventata un vasto stato feudale, che sarà guidato per cinquecento anni da trenta patriarchi, vescovi-príncipi: venti di casate germaniche, quindi sudditi del loro imperatore prima che del Papa. Con tratti alternanti e variabili, il potere temporale ha finito cosí per oscurare la cura delle anime; facendo posto alle rivalità, alle lotte intestine, ai ricatti e tradimenti tipici dei feudatari piú o meno piccoli, che hanno logorato dall’interno la Patria del Friuli. Pur essendosi dotati di un parlamento, antesignano della democrazia rappresentativa. È risultata perciò indebolita nei confini verso l’Est, permeabili ai barbari come alle mire espansionistiche delle Signorie vicine; ma anche ragione della nascita di splendide fortezze, come Gradisca e Palmanova.

Nel 1420 la Repubblica di San Marco, armi in pugno, sconfigge l’esercito del patriarca e riconduce di forza l’istituzione al suo mandato originario di organismo ecclesiastico. Essa vuole con questo garantirsi le spalle, a Nord del neonato “Stato da tera”. Con mano ferma lo difende dalle invasioni dei Turchi, lasciando piuttosto autonoma la gestione locale, ispirata a regole proprie e consuetudini antiche. Però, mal vigilando sulle ambizioni degli Asburgo, finirà sconfitta il 22 ottobre del 1516. La dieta di Worms il 3 maggio del ’21 spartí il Friuli: assoggettandone una parte, Aquileia compresa, alla contea di Gorizia e quindi all’arciduca d’Austria. Dopo l’uragano napoleonico a cavallo dell’800, il dominio di Vienna durerà oltre un secolo, con la sua buona e un po’ sonnacchiosa amministrazione aristocratica.

È proprio cominciando ad accogliere la bella gente di Vienna che Grado trova la sua vocazione turistica di alto profilo; illuminata dalle pagine di Ippolito Nievo e dalle immagini di Pier Paolo Pasolini. Mentre si accendono i riflettori sull’Aquileia archeologica. Con la Grande Guerra il Friuli e la Venezia Giulia si riuniscono all’Italia: di qui parte anche il treno con il Milite Ignoto che, acclamato in ogni stazione, farà il suo viaggio lento e solenne verso l’Altare della Patria a Roma. Oggi l’Aquileia storica è in attesa di essere compiutamente svelata e conosciuta dal mondo. Incastonata nella placida laguna, davanti a mare e spiaggia con pochi eguali, Grado mantiene un cuore antico e orgoglioso; coltiva il legame secolare che la unisce alla Mitteleuropa. Dalla quale ritornano quelle genti per godersene la luce e il sole; assieme ai tanti italiani che ne apprezzano le qualità e lo stile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto