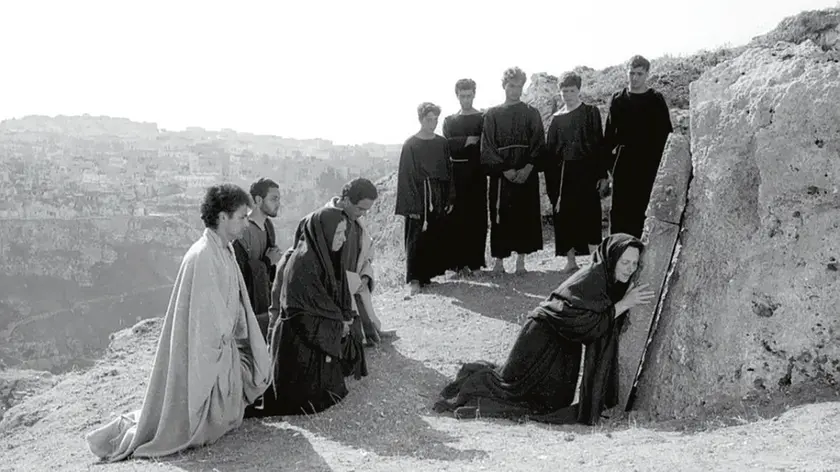

Il Vangelo secondo Matteo Quaranta, foto sul set di Pasolini

In mostra le immagini scattate da Angelo Novi: quattro le sezioni, dai Volti ai Luoghi

Quaranta foto per documentare il set di uno dei film che hanno segnato la storia del cinema italiano del secolo scorso saranno in mostra da venerdì 12 aprile, al Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa. Si tratta delle fotografie scattate da Angelo Novi durante le fasi di lavorazione de “Il Vangelo secondo Matteo”, film che sessant’anni fa, tra aspre polemiche e prestigiosi riconoscimenti, consacrò definitivamente Pasolini come autore cinematografico, al punto che quella del cinema divenne la forma espressiva, quasi esclusiva, cui il poeta si dedicherà negli anni a venire.

«Una mostra che – così Flavia Leonarduzzi, presidente del Centro Studi – persegue con impegno e dedizione le finalità che gli sono proprie, nell’approfondimento e diffusione della conoscenza dell’opera e della figura di uno dei più grandi intellettuali del Novecento».

Angelo Novi, uno dei più importanti fotografi di scena italiani, con questo reportage ci consegna una sequenza di immagini che il curatore della mostra, il critico cinematografico responsabile del Centro Studi-Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna Roberto Chiesi, ha strutturato secondo quattro scansioni tematiche: I volti e i corpi, La reinvenzione dei luoghi, La sacralità dei rituali e La realtà del set.

«Per ogni suo film – spiega Chiesi – Pasolini sceglieva volti che dovevano esprimere la fisionomia interiore del personaggio, la storia che lo aveva segnato, il mondo da cui proveniva. Nel Vangelo secondo Matteo i volti di interpreti trovati per strada o scelti fra conoscenti e amici, dovevano incarnare i personaggi della storia di Cristo, quindi figure divenute archetipi della Storia delle storie».

Così per Maria giovane sceglie il volto angelico della sconosciuta quattordicenne Margerita Caruso, mentre per l’Addolorata, quasi in una sconvolgente prefigurazione di un tragico destino personale, opta per la figura della madre Susanna Colussi.

Per Gesù scelse uno studente spagnolo, Enrique Irazoqui, le cui fattezze, lontane anni luce dall’iconografia dolciastra della tradizione figurativa, gli ricordarono il Cristo ieratico di El Greco. I tre re magi furono interpretati da due abitanti di Barile e dallo zio, Gino Colussi, mentre per gli apostoli ai suoi amici scrittori – Alfonso Gatto, Enzo Siciliano, un giovane Giorgio Agamben – affiancò Giacomo e Marcello Morante e uomini del popolo.

Quanto alla scelta dei luoghi, Chiesi sottolinea che «proprio questo film, inaugura una scelta estetica fondamentale nel cinema di Pasolini: attribuire ai luoghi della narrazione cinematografica una diversa identità rispetto a quella reale, secondo il principio di un’ideale analogia poetica: lo spazio che viene “trasformato” in un altro dalla finzione, ne riflette idealmente il significato, cui aggiunge anche la propria realtà specifica». Ecco allora i sassi di Matera per Gerusalemme; la Murgia di Matera per il Golgota; le campagne di Barile per Betlemme e la strage degli Innocenti; il Castello di Gioia del Colle per la reggia di Erode; le desertiche pendici dell’Etna per l’incontro con satana e i calanchi di Cutro, in Calabria, per le predicazioni…

«Paesaggi dell’Italia del Sud povera e incontaminata divenuti nella reinvenzione di Pasolini che – afferma Chiesi – teatro di quel Vangelo che Pasolini volle rileggere in chiave rivoluzionaria, avvicinandolo a Marx e facendolo diventare un testo dove sono esaltati gli ultimi e dove il suo Cristo porta la spada».

Quanto alla sezione della Sacralità dei rituali, spiccano le foto della crocefissione, del battesimo, dell’adorazione di magi, la vestizione di Salomè... Per La realtà del set, le foto in mostra ritraggono momenti di relax tra un ciak e l’altro, chiacchiere tra la troupe e gli attori e anche visitatori come la scrittrice Elsa Morante che Pasolini volle accanto per la sua competenza musicale.

«Foto – conclude Chiesi – che ci mostrano il carattere pittorico e antropologico del cinema di Pasolini, oltre a farci capire come il regista si muoveva, uscendo per la prima volta da Roma e scegliendo spazi antiartistici».

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto