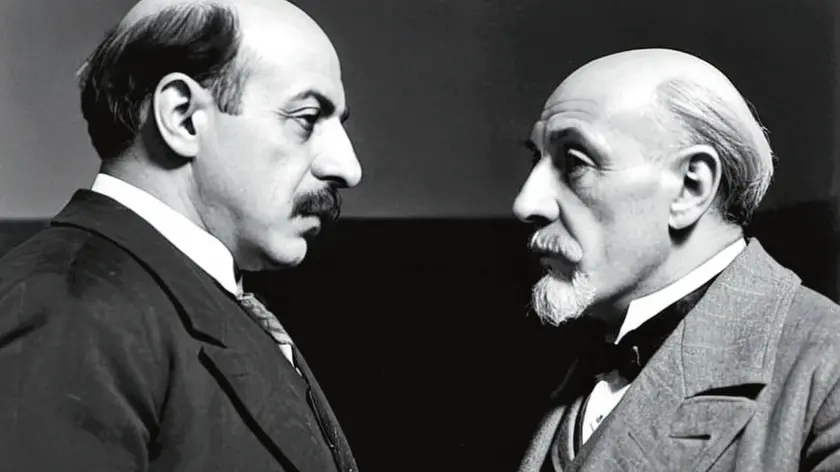

Italo Svevo e le lettere (finte) a Pirandello

Ci sono degli episodi nella vita privata dei grandi autori della letteratura e dell’arte del nostro Paese, che riescono a svelare lati nascosti del loro carattere e – se spiegati con leggerezza e senza pedanteria e presunzione – aiutano a capire meglio la loro opera, aprendoci squarci inediti e di grande fascino interpretativo.

È il caso di Italo Svevo raccontato da Paolo Puppa, già professore ordinario di storia del teatro e dello spettacolo all’Università di Venezia, ma brillante e colto autore teatrale egli stesso, nel libro “Lettere in scena. Italo Svevo scrive alla moglie e a Pirandello” Accademia degli incolti).

Che – per illustrarci quel malinconico periodo di clausura esistenziale di Ettore Schmitz, dopo la doppia delusione per l’insuccesso dei suoi primi romanzi, direttore dello stabilimento produttore di vernici da barca a Murano tra il 1899 e lo scoppio della prima guerra mondiale – compie un’operazione particolare e “inventa” un fitto rapporto epistolare con la moglie Livia Veneziani, rimasta a Trieste.

Un espediente per spiegare al lettore, e allo spettatore a teatro, la lunga ed estenuante quarantena veneziana di Italo Svevo, prigioniero delle difficili incombenze legate alla produzione della vernice brevettata dai suoceri Veneziani, che protegge con una formula chimica mantenuta segreta tutti gli scafi trattati da questo prodotto dall’aggressione della ruggine e delle alghe, e garantisce grande agiatezza economica a tutta la famiglia, Svevo compreso.

Questi emerge in tutta la sua complessità umana e caratteriale, in un ambiente non suo, lontanissimo dai caffè letterari triestini, frustrato da mille piccole angherie, ma soprattutto nelle vesti di “letterato incompreso”.

Davvero straordinaria, riguardo a quest’ultimo aspetto, è la lettera che Puppa fa scrivere a Svevo e indirizzata a Luigi Pirandello, che suggella e ulteriormente definisce i pregi del libro. Puppa si sofferma su un episodio realmente accaduto e raccontatogli dalla figlia di Svevo, Letizia.

Nel breve soggiorno triestino del grande drammaturgo siciliano tra novembre e dicembre 1926 in tournée teatrale con l’affascinante Marta Abba, vi è stato un incontro tra la celeberrima coppia e la famiglia Schmitz - Veneziani: un pranzo nella villa di famiglia seguito da una non troppo tranquilla gita a Postumia in automobile, il tutto sarcasticamente ma anche maldestramente rievocato da Svevo a Pirandello in una lettera immaginata da Puppa, e condito da considerazioni apparentemente innocenti (ma in realtà ben poco lusinghiere) della giovane Letizia alla stessa Marta Abba.

La risposta epistolare di Pirandello nella finzione finissima di Puppa non arriverà mai, perché sarà un attore della Compagnia del Teatro dell’Arte di Roma, Camillo Pilotto, qui in veste di segretario del Maestro, a scriverla al posto suo.

Una lettera formale e sottilmente sprezzante, dove il grande Maestro per bocca di Pilotto, nell’accennare ai suoi grandi impegni internazionali, saluta Svevo come «bravo e sagace industriale di vernici», ignorandone totalmente la ben più significativa statura letteraria, che ora poteva oggettivamente essere apprezzata, dopo la pubblicazione de La coscienza di Zeno e le cui opere, in Francia, potevano fregiarsi degli stessi traduttori di Pirandello. Un affronto, di cui però ignoriamo le reali conseguenze, perché la narrazione finisce qui.

Paolo Puppa dà voce a Ettore Schmitz e mette assieme un lungo periodo di dolorosa aridità creativa a causa di un intenso lavoro in fabbrica, con un altro momento, ben più breve ma di certo altrettanto doloroso, di mal celato livore per un riconoscimento mai pervenuto da parte del celebre “collega”, Luigi Pirandello.

Se il Dna di qualsiasi scrittore è costituito anche dalla sedimentazione dei riconoscimenti tributati dal suo pubblico, dalla notorietà e dal successo o dall’insuccesso che i propri lavori ottengono da parte di chi li legge o di chi li ascolta, il caso Svevo diventa emblematico di una tardiva comprensione dell’importanza della sua opera.

Incomprensione che nella finzione di Puppa sembra accompagnare lo scrittore triestino anche dopo la notorietà ottenuta con il suo capolavoro, La coscienza di Zeno (uscito tre anni prima di quell’incontro impossibile, nel 1923) perché un distratto Pirandello non gli attribuisce la benché minima importanza.

Ci si potrebbe chiedere se è giustificata, da una parte e dall’altra, questa particolarissima rivalità intellettuale, molto umana e tutt’oggi frequentissima, a tutti i livelli. Puppa sta dichiaratamente dalla parte di Svevo, e noi stiamo compattamente con lui.

Il libro sarà presentato mercoledì 10, in Sala Corgnali della Biblioteca Joppi, alle 18. —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto