La firma di Napoleone e Campoformido entrò nei libri di storia

Il “Trattato di Campoformio” venne firmato nella notte del 17 ottobre 1797, e prese il nome di “Campoformio” poiché sulle copie del testo era stato scritto in francese, la lingua della diplomazia internazionale dell’epoca, “Fait et signé a Campo Formio”, “fatto e firmato a Campo Formio”, ossia Campoformido, località ove si era convenuto di apporre le firme sul trattato.

Tutto il mondo ebbe così modo di conoscere il nome del piccolo paese friulano, che altrimenti non sarebbe forse mai apparso sui libri di storia, come garbatamente scrisse un ottocentesco storico del paese, Giuseppe Bonturini: «Non di rado accadde che uno storico avvenimento abbia procacciata nominanza a molte terre e villaggi per lo innanzi sconosciuti, giacché la scienza geografica non li aveva notati, essendo troppo breve lo spazio da loro occupato nella superficie del globo».

Con il trattato si definivano le clausole della pace che pose fine alla lunga guerra tra la Repubblica Francese e il Sacro Romano Impero (l’Impero degli Asburgo), iniziata nel 1792, combattuta con alterne fortune su vari fronti e conclusasi grazie alla vittoriosa campagna dell’Armée d’Italie, che tra il 1796 e il 1797, agli ordini di Napoleone Bonaparte, aveva marciato alla conquista dell’Italia, sconfiggendo a più riprese gli eserciti nemici che le venivano inviati contro nel tentativo di arrestarne l’avanzata, passando anche le Alpi Orientali e giungendo a minacciare Vienna.

L’atto della firma fu il risultato di una lunga trattativa, iniziata alla fine di agosto del 1797 con l’arrivo a Udine dei plenipotenziari designati a rappresentare nelle trattative il secolare Impero e la giovane Repubblica.

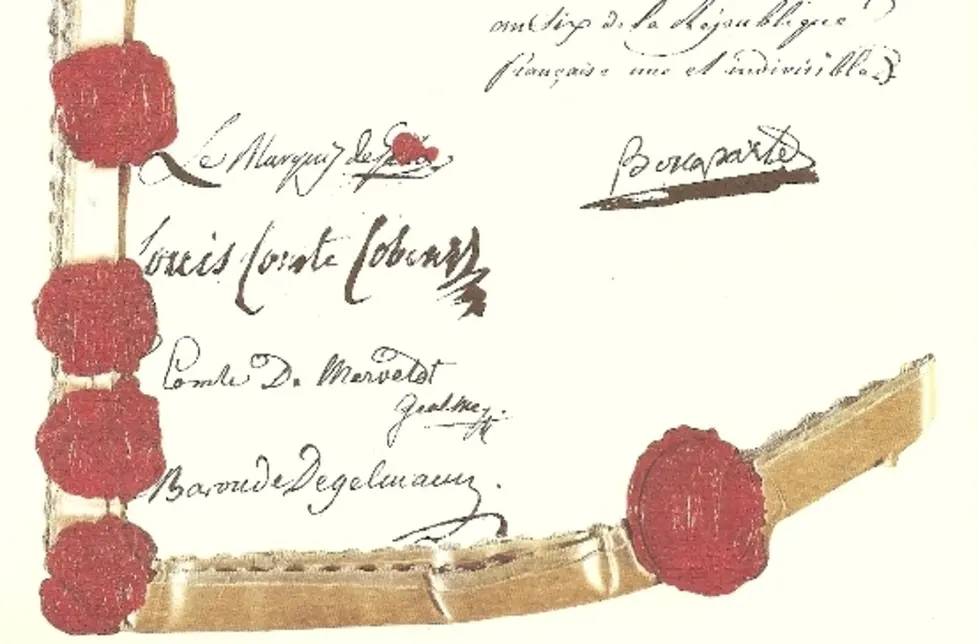

Da parte asburgica essi erano inizialmente tre, il napoletano don Marzio Mastrilli marchese de Gallo, un abile diplomatico del quale l’imperatore asburgico si era già servito in occasione della conclusione dei preliminari di pace di Leoben; il generale Maximilien von Merveldt e il barone Ignaz von Degelmann, e a essi si aggiunse poi il Ludwig von Cobenzl, espressamente inviato dalla Corte di Vienna con rinnovate istruzioni per giungere a una positiva conclusione delle trattative.

Per la Francia i plenipotenziari furono inizialmente due, Napoleone Bonaparte, generale in capo dell’Armée d’Italie, e il generale Henry Clarke, che nonostante il suo nome era francese, benché di antiche origini irlandesi, e che venne poi esautorato dal governo nel corso delle trattative lasciando Bonaparte «solo a dover fronteggiare quattro negoziatori», come scrisse il suo capo di stato maggiore Alexandre Berthier, ma in realtà permettendogli più autonomia nel trattare le condizioni della “sua” pace.

In fase preliminare era stato previsto che le “conferenze”, ossia gli incontri durante i quali si dovevano definire le clausole del trattato, avrebbero dovuto tenersi tutte a Udine, ma al suo arrivo Bonaparte pretese e ottenne che esse si tenessero alternativamente nelle sedi delle due delegazioni, stabilite Udine, a palazzo Antonini, odierna sede della Provincia di Udine in Piazza Patriarcato, e Passariano, a villa Manin, la sua residenza, e così fu fino all’arrivo a Udine del conte Cobenzl.

Da allora tutti gli incontri si tennero presso la residenza di quest’ultimo, a palazzo Florio, oggi sede del rettorato dell’Università degli Studi di Udine.

Come luogo della firma fu infine scelto Campoformido, che si trovava sulla strada percorsa dalle delegazioni durante i loro spostamenti, e precisamente l’edificio ancor oggi esistente e sede della trattoria Al Trattato, ma alcuni imprevisti finali diedero poi luogo a mutamenti dell’ultima ora che ancora oggi generano curiosità su dove sia stata effettivamente apposta le firma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto