La Grande Guerra a casa nostra: ecco le scritte lasciate sul Carso dai soldati condannati a morire

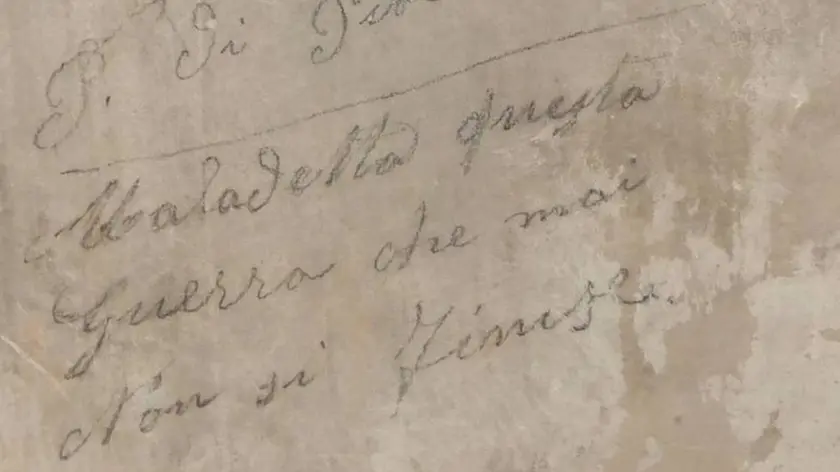

«Maledetta questa guerra che mai non si finisce». Nel salone al piano terra della villa di Castelnuovo di Sagrado sono decine i graffiti lasciati dai soldati italiani. Cent’anni dopo queste testimonianze sono un pugno nello stomaco per i visitatori. In pochi li conoscono. I graffiti di Sagrado, dimenticati, chiusi in una villa poco frequentata, sono il simbolo di come per ricordare la Grande Guerra si possa fare molto, molto di più.

Il fante che incise le poche parole sul muro, molto probabilmente, da quel primo punto di soccorso per intrasportabili non uscì vivo. Le battaglie sul Carso furono una mattanza. Trecentomila morti, tra italiani che attaccavano e austriaci che li aspettavano sulle alture dietro le trincee. È stato fatto un calcolo assurdo, pazzesco: 7 mila morti per ogni metro di terra conquistato dall’Isonzo al monte San Michele. Settemila morti, italiani e austriaci.

Terra che trasuda sangue. La terra lassù, sopra Sagrado, Poggio Terza Armata, Polazzo, trasuda sangue. E di questi tempi non possono non impressionare i tralci di vite e le frasche rosso fuoco d’autunno.

Ora a Castelnuovo c’è un’azienda agricola di proprietà della famiglia Terraneo, che da vent’anni produce terrano e malvasia istriana di qualità, oltre che olio frutto degli ulivi, simbolo di pace, che crescono rigogliosi in quella terra che fu di morte. Cent’anni fa le radure, i boschi, la grande villa, un tempo di proprietà della famiglia dei Torre Valsassina, con le sue sei barchesse e l’adiacente scuderia di cavalli lipizani, fu il cuore del fronte orientale della Grande Guerra.

Il Trincerone, il Bosco Cappuccio erano lì a pochi metri. I cannoni sventrarono la residenza che ospitava il rudimentale posto di soccorso. «Ecco cos’hanno trovato gli operai mentre stavano restaurando la scala che porta al piano superiore», spiega Mirella Della Valle Terraneo, col marito Leopoldo, lo storico Gianfranco Trombetta e altri appassionati fondatori dell’Associazione Amici di Castelnuovo, che ha il non facile obiettivo di conservare e rendere fruibile un patrimonio storico artistico di valore inestimabile. In mano ha una serie di fialette di tintura di iodio.

«Ne abbiamo trovate a decine» spiega al professor Umberto Sereni, che insegna storia contemporanea all’Università di Udine e che ci ha accompagnato nella visita.

Ospedale per intrasportabili. «Abbiamo ottenuto 25 mila euro di finanziamento dalla Regione per fare ricerche con il georadar. Qui sotto c’è una cantina, potrebbero uscire altre novità», spiega riponendo le fialette in una teca. Di fronte alla potenza di fuoco delle armi nemiche cosa potevano fare quelle medicine rudimentali? Senza penicillina il destino dei soldati era segnato.

Ciò che non facevano le armi, facevano le infezioni. I dati sulla mortalità nella guerra di trincea sono impressionanti: per le ferite all’addome cento per cento, per quelle al capo 50%, per le gambe 12%, per le braccia qualcosa di più. I soldati venivano portati nei saloni sempre sotto tiro dall’artiglieria nemica. Potevano solo sperare in un miracolo. Finire all’ospedale di Gradisca era un miraggio.

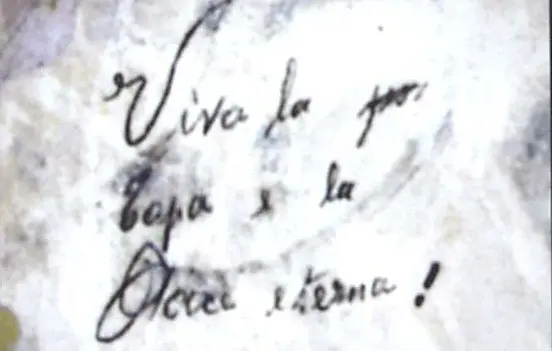

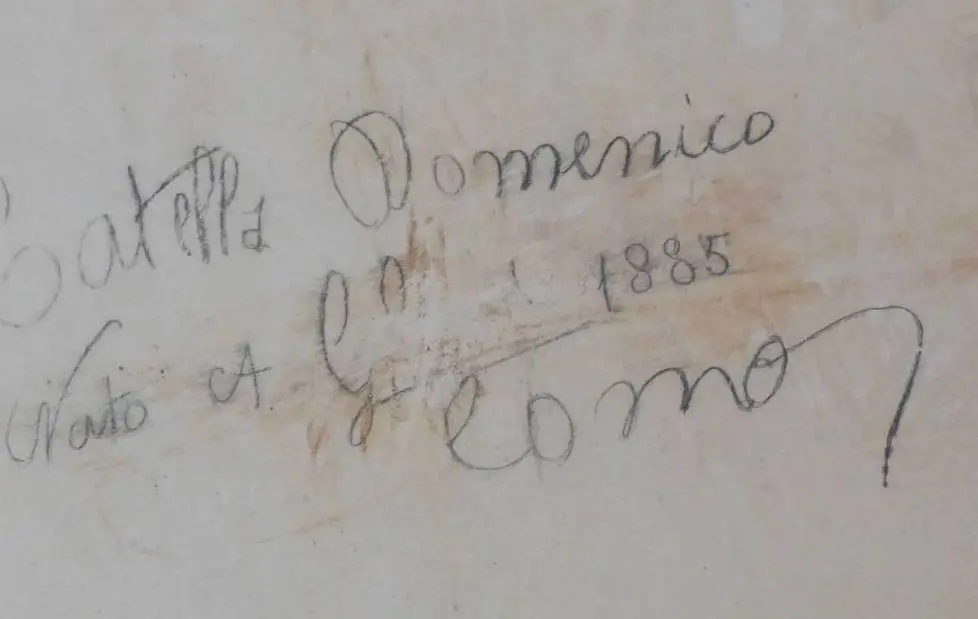

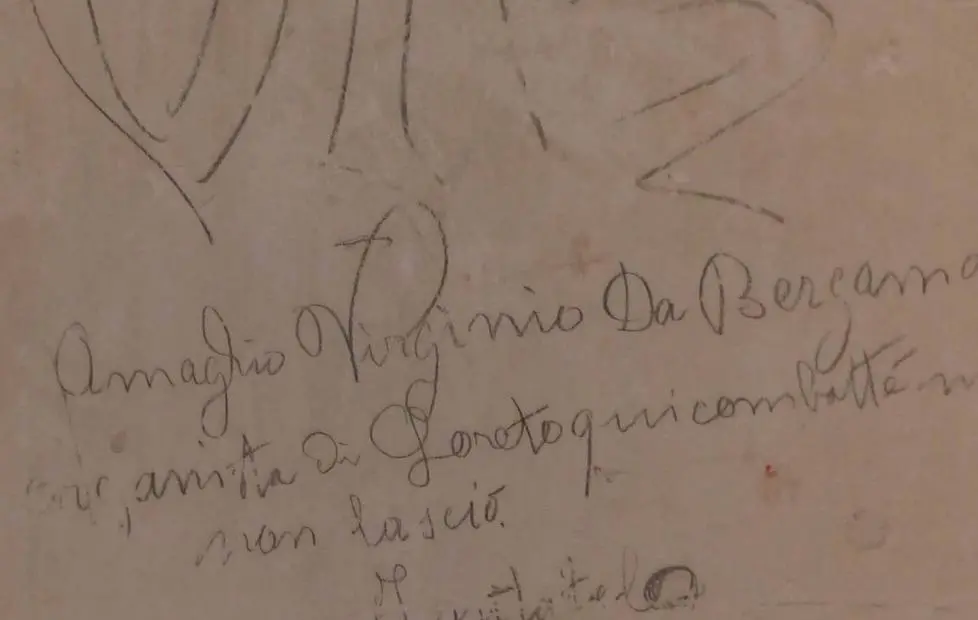

Scritte disperate. E allora scrivevano, poche frasi, qualche disegno. “Avanti Savoia” qualcuno ha inciso, poi altri fanti hanno cancellato il riferimento alla casa reale. Alcuni disegni con sembianze di donne, un’illuminante incisione “Viva la topa e la pace eterna”, diversi disegni in cui si raffigurano atti di sodomia. E poi le immancabili incisioni col nome e reparto di appartenenza.

Al piano sopra, che fu sventrato dalle granate, e poi restaurato nel dopo guerra, una macchia nera sulla parete. Ti allontani e la macchia assume le sembianze di Cristo nell’iconografia greca, opera di qualche fante di chissà quale origine «Abbiamo cercato di contattare - continua la padrona di casa - tutti i discendenti dei soldati che qui hanno lasciato un’iscrizione».

Serve un piano di recupero. Ma il lavoro da fare è ancora molto. È più d’una sensazione: l’intonaco risistemato nasconde centinaia di iscrizioni. Servirebbe una campagna di ricerca mirata.

Servirebbe una reale volontà delle istituzioni di mettere il ricordo della Grande Guerra al centro di un vero piano di rilancio anche turistico della zona. Come stanno facendo da decenni, ad esempio, in Francia. Le potenzialità, nonostante il secolo ormai passato, sono incredibili.

Basti pensare ai 15 mila visitatori “silenziosi” che ogni anno raggiungono la villa e il parco Ungaretti, percorso didattico creato dall’Associazione amici di Castelnuovo e inaugurato sei anni fa.

Il cuore della guerra. Del resto, in quegli ettari di terreno con vista sul San Michele c’è l’essenza del primo conflitto mondiale. «Guardate - spiega Sereni, indicando la pianura friulane e il mare dalla terrazza della villa di Castelnuovo -. Gli austriaci vedevano il mare, sognavano di dilagare in pianura. Mentre gli italiani furono mandati allo sbaraglio da Cadorna. Per gli austriaci sarebbe bastato attirare gli italiani nella pianura di Klagenfurt e di Lubiana per annientarli, invece alla fine decisero di resistere sul Carso creando i presupposti per questo macello».

In un mese, da metà aprile al 24 maggio gli austriaci, fiutando il passaggio dell’Italia sull’altro fronte in nome delle terre irredente, sistemarono sul Carso un’imponente linea di trincee in muratura e tre linee di reticolati. Poi fecero saltare i ponti sull’Isonzo di Sagrado e Pieris e pure allagarono il canale Dettori, proprio all’inizio delle alture carsiche.

Soldati al macello. Imbracciando il moschetto 91, con la baionetta alla cintura e due paia di giberne di cuoio con 4 caricatori da 96 colpi da 6,5 millimetri, i fanti della Terza Armata furono mandati all’assalto. Due mesi di prima linea poi (se sopravvissuti) dietro a riposare e spulciarsi.

Ai piedi avevano stivaletti di cartone pressato o addirittura legno, come racconta nelle sue memorie Carlo Orelli, ultimo reduce della Grande Guerra morto 11 anni fa a 106 anni, ma che, prima di morire, fece in tempo a tornare a Castelnuovo, dove combattè a lungo. Fu un massacro immane, gli austriaci falcidiavano il nemico grazie alle loro mitragliatrici. Le Fiat-Ravelli furono date in dotazione agli italiani solo nei mesi successivi al primo attacco.

Quota 120 conquistata. La villa di Castelnuovo, primo obiettivo dei Savoia, fu presa il 23 giugno del 1915 dalle brigate Siena, Pisa e Bologna dopo un mese di combattimenti. Ormai era un ammasso di macerie, se si escludevano il paio di saloni appunto subito adibiti a primo posto di soccorso.

Perché il fronte ancora per mesi si fermò a quota 120, la villa divenne una specie di trincea a cielo aperto e poi, fino alla presa del San Michele, fondamentale punto di riferimento nelle retrovie immediatamente dietro alla Trincea delle frasche, teatro dell’epopea della brigata Sassari. La signora Della Valle mostra decine di fotografie: il Re in visita alla villa (dormì più volte nell’adiacente stalla trasformata in comando della Terza armata), lo spettrale spettacolo delle doline verso il San Michele. Sereni indica i filari di vite. «È uno spettacolo, guardate, sembra che trasudino sangue».

Poi legge la poesia “Fratelli” di Ungaretti, una delle più belle di Porto Sepolto che scrisse proprio in queste trincee. «L’hanno riprodotta sulla metropolitana di Londra», dice con dispiacere. Continua: «Là sanno come onorare i loro morti e la loro storia».

Ricordo di Corridoni. Poi vuole tornare al monumento dedicato a Filippo Corridoni, il sindacalista rivoluzionario di cui è uno dei principali studiosi in Italia. L’imponente cippo è a un chilometro di distanza. Spunta all’improvviso dalla radura carsica. È stato costruito dove fu visto per l’ultima volta vivo il volontario dell’Unione sindacale milanese prima di essere falcidiato il 23 ottobre 1915 dalle mitragliatrici nemiche durante l’ennesimo atto valoroso. Il suo corpo non fu mai stato ritrovato. Un signore sulla cinquantina della zona passa col cane.

Il professore gli chiede cosa sia quel monumento. Lui risponde sicuro. “Corridoni”, poi aggiunge vago: “È un eroe di guerra”. «Ma ora - chiude il professore - rispetto ad alcuni anni fa, gli studenti all’Università vogliono sapere, si appassionano. Arrivano dalle Superiori magari meno preparati sulla storia, ma sono curiosi, hanno voglia di imparare». Uno sprazzo di luce vera tra le frasche e tra le viti. Rosse come il sangue che corse a fiumi su queste terre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto