La grande svolta: Cadorna esce di scena e gli subentra Diaz

È probabile sia vero ciò che gli alpini si soffiano l’un l’altro a mezza bocca, quasi per schivare pallottole e granate nascosti tra le rocce come animali senza fiuto. «L’è un coion, ansi, un coion e meso, ciò, sònteghe la tara».

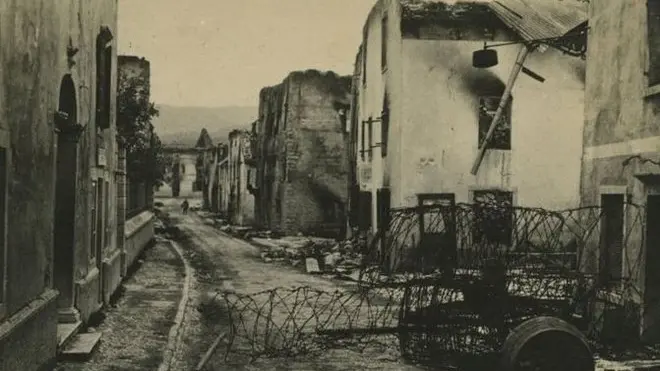

Adesso capisco anche a chi si riferiscono le irriguardose ma giustificabili penne nere decimate. L’ordine emanato da Cadorna di ritirare il più rapidamente possibile l’esercito e di farlo confluire prima sul Tagliamento e poi sul Piave per l’estrema linea di difesa rivela un altro spaventoso dramma: stiamo lasciando migliaia e migliaia di morti sull’arco alpino veneto e sulla pianura friulana ed è un’assurdità lo schieramento lungo il fiume che separa le due regioni, perché gli inseguitori austro-germanici lo stanno già attraversando nella zona di Latisana.

Il morale della truppa è in frantumi, quello degli ufficiali richiamati è a pezzi, quello degli alti ufficiali professionisti è misterioso: per esprimerlo, preferiscono prima sentire l’aria che tira a Roma, nonostante i miasmi politici non siano misteriosi per nessuno.

Risale a prima della guerra il contrasto tra neutralisti e interventisti e ora anche nel Parlamento romano gli orientamenti mutano secondo gli eventi bellici: l’ago della bilancia è rappresentato da Luigi Cadorna, il quale in verità si è sempre dimostrato indifferente alle prese di posizione dei deputati, perché, ammiratore com’è di se stesso, ritiene la guerra cosa sua e non tollera che qualcuno ci metta naso: neppure il re. Il quale, a sua volta, sa di che pasta è fatto il generalissimo capo di Stato Maggiore, ma conosce anche la realtà politica e la sorte cui sta andando incontro il Paese che impersonifica.

Vittorio Emanuele non vuole passare alla storia come il Savoia della sconfitta ed è diffusa nelle alte sfere la sensazione che abbia in animo qualche iniziativa per rimettere in carreggiata le forze armate. Qualche giorno fa (primi di novembre 1917) ha convocato a Peschiera i rappresentanti degli alleati nella Triplice Intesa ed è stato esplicito nell’esternare le ragioni della disfatta di Caporetto.

«Alla guerra si va con un bastone per darle e con un sacco per prenderle»: espressione eloquente che non lascia dubbi su chi tenga il sacco in questo momento. Gli alleati hanno apprezzato la schiettezza e la sincerità dell’esposizione e hanno deciso di darci una mano, ma il nostro esercito è ancora allo sbando; i nemici hanno intuito che devono attaccarci prima che esso sia riorganizzato, per ciò hanno dispiegato il massimo delle loro forze sulla cerniera che comprende il monte Grappa e l’altopiano di Asiago. Quanto sta accadendo lassù è spaventoso.

È inutile che io tenti di raggiungere la zona, non me lo consentono i militari e me lo vietano le fucilate cui andrei inesorabilmente incontro. Sono accucciato in una trincea a mezza costa di non so che monte; vanno e vengono barellieri con feriti da scaricare e cadaveri da portare via. Non so dove i morti possano trovare pace qui attorno, ma sono sicuro che se ne fregano (ecco una battutaccia che mi sgorga dal cuore e tengo per me, perché anche la verità può far male). Mi distoglie da questi funesti pensieri l’arrivo di un giovanotto che, steso sulla barella insanguinata, alla prima occhiata mi sembra sia già “andato avanti”, come dicono qui in gergo paradossalmente familiare; lo stendono accanto a me, che sono seduto, con la schiena appoggiata alla roccia.

Non è “andato avanti”, ma sta per compiere l’ultimo passo; dall’angolo della bocca cola un rigagnolo rosso che si estende sul collo, dove pulsa un’arteria ingrossata; la bocca è dischiusa e il lento respiro rinsecchisce le labbra già tese; gli tocco il mento per capire se posso dargli un po’ d’acqua e al primo sorso la lingua si muove. «Daghe sgnapa, l’aqua la xe pei pési», dice ridendo uno dei due barellieri. Semplici parole, eco di un palpito di vita, segno che neppure la maledetta guerra spegnerà l’eterno anelito dell’uomo alla vittoria sulla morte.

È naturale che la drammatica situazione in cui versa il nostro esercito susciti forti prese di posizione in Parlamento, dove i maggiori contrasti sono originati da Cadorna, sul quale si scaricano giudizi positivi e negativi, determinando continue difficoltà nel governo. Si è sparsa persino la voce di un tentativo di colpo di Stato da parte del generalissimo, notizia rivelatasi subito inattendibile; la crisi politica, comunque, si è tutt’altro che dissipata: Paolo Boselli – definito da Francesco Nitti «presidente del ministero della debolezza che simula la forza» – è stato sostituito il 30 ottobre da Emanuele Orlando ed è prevedibile che in breve ci siano ripercussioni anche sull’apparato militare.

Cadorna ha inviato al nuovo presidente del Consiglio tre lettere, nelle quali spiega a suo modo le cause della batosta di Caporetto, indicando tra i moventi l’indisciplina dei soldati, l’indecisione dei politici e la propaganda disfattista: tutto ciò avrebbe causato una «falla morale» che tuttavia – secondo il comandante – non ha provocato un disastro, ma soltanto una transitoria sconfitta.

La risposta non si è fatta attendere ed è rimbalzata fino quassù provocando un frastuono più forte di una cannonata. L’esercito italiano ha un nuovo comandante supremo: Armando Diaz sostituisce nell’alto incarico Luigi Cadorna (8 novembre 1917).

Non ci sono rimpianti, anzi, si accende subito la fiammella delle speranze. Si spera, anzitutto, che la guerra finisca presto e sia vittoriosa. L’uscita di scena del regista delle nostre continue sconfitte è salutata da un generale sospiro di sollievo. Cadorna era inviso a tutti. Uomo d’antico stampo, tutto d’un pezzo, autoritario, sprezzante, fedele soltanto a Casa Savoia, non si è fatto scrupoli nel condurre il conflitto secondo sue decisioni per le quali non ha mai ritenuto necessario coinvolgere i vertici militari e men che meno i politici, destinatari di un suo palese disprezzo.

È nato a Pallanza nel 1850 ed è figlio di Raffaele Cadorna, che nel 1870 conquistò Roma con la breccia di Porta Pia. La formazione militaresca gli ha impedito di rendersi conto dell’importanza dei rapporti umani anche con i subalterni; in più circostanze ha dimostrato un concetto eccessivo della disciplina, al punto da arrivare alla fucilazione di soldati indisciplinati, scegliendone a caso uno ogni dieci: l’idea di finire innocenti davanti al plotone di esecuzione della Compagnia o del Reggimento ha provocato una specie di angoscioso isterismo collettivo dagli effetti devastanti; altri 300 mila soldati sono stati processati dalla Corte marziale con l’accusa di diserzione: all’inizio del conflitto gli ufficiali di ruolo erano 15 mila, divenuti poi 160 mila con i richiamati di complemento; di questi, 15 mila sono deceduti.

Al di là del futuro di Cadorna (argomento del giorno, per il quale si possono intuire le espressioni dei soldati), qui ovviamente fischiano ancora le pallottole e Armando Diaz si trova subito difronte a situazioni dense di incognite e di difficoltà. Dal 14 novembre l’artiglieria austro-tedesca sembra voglia dare un particolare “benvenuto” al nostro nuovo comandante: ha intensificato il fuoco sul Grappa e sulle Melette di Asiago, ricorrendo anche a proiettili di gas sui monti Tomatico, Roncon e Prassolan; scontri fino all’estremo stanno avvenendo sul Col Caprile, sul col della Berretta, sul monte Pertica, sullo Spinoncia, sul Tomba e sul Monfenera.

Si attende con trepidazione di conoscere quale strategia intenda attuare il nuovo capo di Stato Maggiore e quali siano i suoi rapporti con i comandanti dei reparti e con la truppa. Armando Diaz è napoletano di origini spagnole, ha un carattere meno spigoloso del suo predecessore: questo è già un buon motivo per riportare tra i soldati un po’ di fiducia, nonostante il nuovo comandante non sia circondato da un alone di fama militare, ma gliene importa assai poco; quando gli è stata comunicata la nomina, ha risposto con queste testuali parole: «L’arma che sono chiamato a impugnare è spuntata: bisognerà presto rifarla pungente». Fine del discorso.

Memore dell’egocentrismo di Cadorna, ha subito decentrato molte funzioni ai generali sottoposti, riservandosi un ruolo di controllo. Ai soldati piace molto questo atteggiamento, ma ciò che li rende addirittura baldanzosi è la notizia che nelle gavette è tornata la pastasciutta e che una breve licenza non viene negata a nessuno. Alle battaglie si provvederà e sicuramente con altro piglio: al Piave lo dimostreranno.

. (20. Continua)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto