La novella friulana del Boccaccio: sposata e perseguitata da un innamorato

Soffriamo di una pandemia epocale come la peste di Atene narrata da Tucidide, come quella narrata da Manzoni, e naturalmente quella del 1348 dove Boccaccio ambienta le novelle del Decamerone che così inizia: «Questo orrido cominciamento vi fia non altramenti che a’camminanti una montagna aspra e erta, presso alla quale un bellissimo piano e dilettevole sia reposto, il quale tanto più viene lor piacevole quanto maggiore è stata del salire e dello smontare la gravezza. E sì come la estremità della allegrezza il dolore occupa, così le miserie da sopravegnente letizia sono terminate».

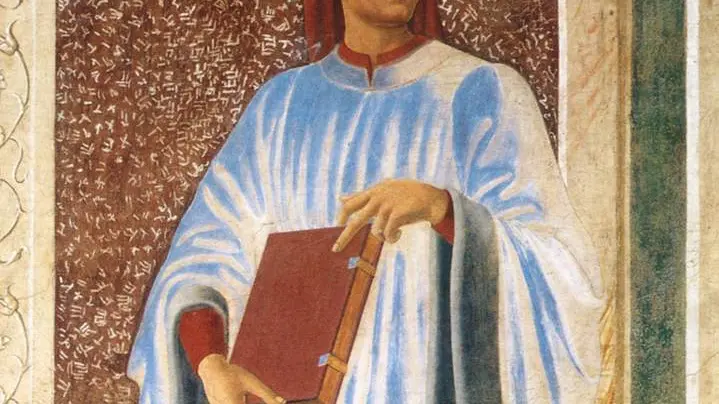

Una di queste, la quinta della decima giornata, inizia così: «In Friuli paese freddo ma rallegrato da belle montagne, molti fiumi e fontane con acque trasparenti vi era una città chiamata Udine» dov’era transitato anche il grande poeta suo conterraneo Francesco Petrarca presente a Udine nel 1368 al ricevimento in onore del’imperatore Carlo IV, che scendeva per la seconda volta in Italia.

Il Boccaccio pare che nel gennaio 1352, un anno dopo la fine della composizione del Decameron, sia passato effettivamente per Udine per recarsi in Tirolo da Ludovico di Baviera, in missione diplomatica per conto del comune di Firenze e ha ambientato a Udine la quinta novella narrata da Panfilo “Si ragiona di chi liberamente o vero magnificamente alcune cose operasse intorno a’ fatti d’onore o d’altra cosa”; esempi di liberalità e magnificenza, onestà e gentilezza, cortesia e magnanimità.

Nella Rubrica è così sintetizzata: «Madonna Dianora domanda a messer Ansaldo un giardino di gennaio bello come di maggio. Messer Ansaldo con l’obligarsi ad uno nigromante glielo dà. Il marito Gilberto le concede che ella faccia il piacere di messer Ansaldo, il quale, udita la liberalità del marito, l’assolve della promessa, e il nigromante, senza volere alcuna cosa del suo, assolve messer Ansaldo».

In pratica in questa novella una donna sposata è perseguitata da un uomo che si è precedentemente innamorato di lei. Nel tentativo di respingerlo senza ferire i suoi sentimenti, la donna promette di concedersi a lui ad una condizione: che egli crei per lei in Piazza primo maggio un giardino fiorito come in primavera nel bel mezzo dell’inverno. Lo spasimante scompare e la donna si congratula con sé stessa per aver risolto la questione così facilmente. Non sa però, che l’uomo si è rivolto a un mago, che, in cambio di un esorbitante compenso, accetta di creare il giardino.

A beneficio del lettore che ricorderà certamente il tragico inizio riporto in parte la descrizione del giardino della “lieta brigata” come lo descrive Boccaccio nell’Introduzione alla Terza Giornata: «Esso avea dintorno da sé e pelo mezzo in assai parti vie ampissime; tutte diritte come strale e coperte di pergolati di viti, le quali facevan gran vista di dovere quello anno assai uve fare; e tutte allora fiorite sì grande odore per lo giardin rendevano. Le latora delle quali vie tutte di rosai bianchi e vermigli e di gelsomini erano quasi chiuse; per le quali cose, non che la mattina, ma qualora il sole era più alto, sotto odorifera e dilettevole ombra».

Orbene questa nostra novella udinese, collocata in una giornata chiave dell’opera dove si esaltano i vari tipi di virtù e che culmina col sommo sacrificio di Griselda, è stata trascurata dalla critica italiana, ma non all’estero dove addirittura lo scrittore James Lansdun ne ha ricavato una sceneggiatura per il film “L’assedio” di Bernardo Bertolucci.

Ma non basta: il grande Chaucer ne I racconti di Canterbury riprende parti della quinta novella – importante dunque come ho detto –, esempio: «Dianora / Dorigene, Dianora / Alianora, confermato dal giudizio del critico Millicent Marcus: «The source for the Franklin’s Tale is most likely a story told twice by Boccaccio, once in the Decameron».

Ma non basta: la novella ha avuto traduzioni in francese Laroche Béatrice. , spagnolo, inglese apprezzata dunque dalla critica straniera.

Per quanto riguarda gli italiani penso che la più ampia analisi di questa novella sia stata di Giampaolo Borghello di cui non ho condiviso l’affermazione che nelle novelle le donne sarebbero soltanto passive, mentre a mio avviso in questa novella il vero motore attivo è Dianora.

Augurandomi di essere stato sufficientemente chiaro e comprensivo mi piace concludere con le parole di Boccaccio sul suo senso della vita: «Confesso nondimeno le cose di questo mondo non avere stabilità alcuna, ma sempre essere in mutamento, e così potrebbe della mia lingua essere intervenuto».

Insomma la sostanza vera della novella è la sconfitta: «Gilberto del suo orgoglio, Dianora della sua onestà, Ansaldo del suo piacere, il negromante del suo guadagno».

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto