La poesia che nasce dalla consapevolezza di morire in battaglia

di PAOLO MEDEOSSI

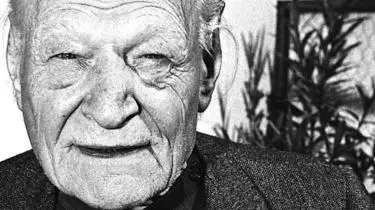

Giuseppe Ungaretti cominciò Il porto sepolto dal primo giorno della sua vita in trincea, nel Natale del 1915, sul monte San Michele. «Ho passato quella notte coricato nel fango - raccontò poi -, di faccia al nemico che stava più in alto di noi ed era cento volte meglio armato. Nelle trincee, quasi sempre nelle stesse trincee, perché siamo rimasti sul San Michele anche nel periodo di riposo, per un anno si svolsero i combattimenti. Il porto sepolto racchiude l’esperienza di quei mesi».

Quando venne mandato a combattere sul Carso, il fante Ungaretti del XIX battaglione scoprì la propria fragilità nei compagni, affratellati a lui dalla stessa paura della morte. Le poesie nacquero da tale consapevolezza, «che comportava la volontà di scavare dentro l’uomo, dentro la sua pena e di esprimere tutto ciò con parole, immagini, similitudini e analogie che non fossero logorate dal peso della tradizione. Perché in un contesto di guerra non era più possibile cantare come i poeti dell’Ottocento. Men che meno alla maniera di D'Annunzio». Le parole appena citate sono tratte da una bellissima antologia dedicata al poeta nato ad Alessandria d'Egitto e a cura di Anna De Simone. Strani i giochi elaborati dal destino e dalla vita. La poesia italiana rinasceva nella tragedia bellica grazie a un oscuro soldatino mentre a pochi chilometri di distanza, avendo una confortevole sede a Cervignano, che lui chiamava L'Eremo, esibiva le sue piume di pavone lirico proprio il Vate, Gabriele D'Annunzio.

Ungaretti componeva i versi dove capitava: su brandelli di carta, sui margini di vecchi giornali, su spazi bianchi di lettere ricevute, mettendoli poi alla rinfusa nel tascapane e portandoli con sé, nel fango, in trincea, lungo l’Isonzo. Versi spuntati fuori sotto i bombardamenti: non una metafora, ma realtà vera e vissuta. Tutto questo non passò inosservato a un giovane tenente spezzino, Ettore Serra, che amava la poesia, leggeva la rivista prezzoliniana La Voce e aveva visto le prime liriche ungarettiane. Scaturì un’amicizia, il fante rivelò il suo segreto e affidò al superiore il mitico tascapane, con i pezzettini di carta. Il tenente li prese, riordinandoli, e il 16 dicembre 1916 fece una sorpresa natalizia a Ungaretti con le prime copie de Il porto sepolto che aveva fatto stampare in ottanta esemplari nello Stabilimento Tipografico Friulano, in via di Prampero a Udine, la città del comando di Cadorna e degli “imboscati”, come li chiamavano con rabbia ufficiali e truppa destinati alla prima linea. Udine contava poco più di 40 mila abitanti, numero notevolmente aumentato per la presenza di uffici militari, ospedali, magazzini, polveriere.

Il luogo principale di ritrovo e mondanità era il mitico caffè Dorta e si trovava in via Mercatovecchio dove ora c’è il negozio Metropolis (che, tra l’altro, ha annunciato la chiusura proprio in questi giorni). Il tenente Serra scese a Udine quel dicembre per uno scopo preciso: fare un regalo al suo soldato letterato e così, senza saperlo, impresse con quello smilzo libretto una svolta decisiva a tutto il corso d. ella poesia italiana. Trenta testi fragili e brevi, eppure potentissimi per quanto dicevano, anzi urlavano. Il primo ad accorgersi della raccolta nata in trincea fu Giovanni Papini che la recensì subito. Ma perché Ungaretti aveva scelto come titolo Il porto sepolto? Il riferimento riguardava un porto misterioso, sommerso, ad Alessandria d'Egitto, simbolo metaforico di un qualcosa di indecifrabile che precede la vita di ognuno. Da lì cominciava il viaggio alla ricerca del segreto che giace nascosto in tutti gli uomini.

Questa dunque è la straordinaria storia di come un pugno di poesie possa condensare l’attesa d’una rivelazione. Udine, cent’anni dopo, ha deciso di ricordarla con una serie di iniziative che cominceranno domani, 12 dicembre, con la conferenza, in sala Ajace alle 17, di Giuseppe Bevilacqua, direttore artistico del teatro, mentre Andrea Zuccolo leggerà i versi ungarettiani. Tra gli appuntamenti successivi, venerdì 16, alle 11, sarà inaugurata una targa sul luogo dov'era lo Stabilimento Tipografico. L’omaggio voluto dal Comune pare significativo per più motivi. I due anni e mezzo trascorsi dal 24 maggio 1915 alla rotta di Caporetto racchiudono un periodo udinese forse ancora poco esplorato. Cosa fu esattamente la “città degli imboscati” e cosa vi accadde? Per intuirlo basterebbe leggere uno dei libri più intensi sulla Grande Guerra, appunto Diario di un imboscato, di Attilio Frescura. Qui soggiornavano giornalisti e scrittori italiani e stranieri, come Rudyard Kipling, Miguel de Unamuno, Ugo Ojetti, Luigi Barzini, Guelfo Civinini, Ardengo Soffici, Carlo Emilio Gadda e molti ancora. Ma chi lasciò la traccia più profonda fu l'unico a rimanere sempre lassù, sul Carso, il poeta lambito dalla morte per mesi, che scrisse: «Non sono mai stato tanto attaccato alla vita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto