La storia degli alpini dalla Grande Guerra alla sacca del Don

GIANNI OLIVA. La storia degli alpini e le tavole della Domenica del Corriere sembrano fatte apposta per integrarsi l’una nelle altre. Istituiti nel 1872 per difendere le Alpi, i soldati con il cappello alla calabrese e la penna nera sono sin dalle origini il Corpo più popolare del Paese, quello che ancora oggi, nell’epoca degli eserciti professionali, riesce a mobilitare centinaia di migliaia di persone per le sue adunate annuali.

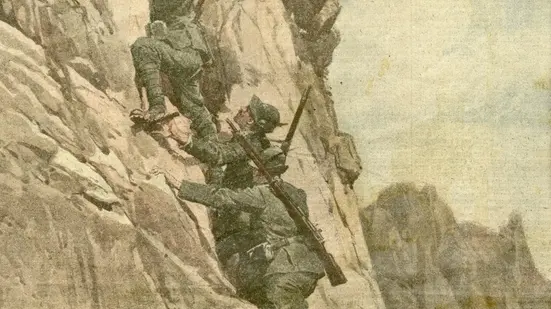

La Domenica del Corriere, periodico settimanale pubblicato a partire dal 1899 come supplemento del Corriere della Sera, è stato a sua volta per decenni il mezzo di comunicazione più diffuso fra il grande pubblico, di cui ha intercettato e nel contempo orientato gli umori, i giudizi, le simpatie. Le tavole di Achille Beltrame, disegnatore unico della Domenica per quarant’anni, e quelle successive di Walter Molino hanno contribuito a veicolare nel Paese l’immagine positiva degli alpini: da parte loro, gli alpini hanno offerto ai due disegnatori un soggetto di rara efficacia comunicativa, che ha permesso loro di proporre volta a volta la suggestione della montagna, il fascino delle vette innevate, l’ardimento delle scalate, gli eroismi impossibili delle conquiste, la tenacia esasperata della battaglia.

“Raccontare” la storia degli alpini attraverso il “racconto visivo” della Domenica del Corriere diventa così operazione intellettualmente stimolante perché permette di coniugare la storia militare del Corpo con la storia della rappresentazione e dell’uso che di quella storia è stata fatta dai contemporanei.

Due momenti si segnalano per specificità e intensità. Il primo è la guerra 1915-18, quando la Domenica del Corriere diventa uno strumento essenziale per veicolare un’immagine accettabile del conflitto e per cementare il consenso patriottico attorno alle scelte della classe dirigente. Gli alpini sono un soggetto ricorrente perché permettono di trasferire l’attenzione del lettore dalle barbarie della lotta alla magia incantata delle montagne: il bianco candore della neve, l’asprezza delle rocce che salgono sino al cielo, il furore del vento e delle bufere pongono al centro del messaggio la forza della natura e lasciano ai margini la realtà cruenta degli assalti. Inoltre, il soldato con la penna nera che raggiunge le creste più alte in ascensioni ardite o che si muove con facilità in un terreno impossibile permette di evocare l’idea di eroismo senza ricorrere a immagini troppo retoriche: l’alpino è un “eroe” non per il gesto improbabile di lanciare la stampella contro il nemico (come il mutilato Enrico Toti), ma per la quotidianità della sua azione, per la resistenza di montanaro con la quale mantiene o conquista posizioni al limite del cielo, per il valore e l’ardimento richieste dalle scalate o dal movimento con gli sci.

L’altro momento è la ritirata di Russia dell’inverno 1942/43, l’unico episodio della guerra fascista 1940-43 destinato ad essere rappresentato. L’Armata Italiana in Russia (di cui fanno parte tre divisioni di alpini) è un esercito invasore che combatte e conquista accanto alla Germania di Hitler, esattamente come altri reparti del Regio Esercito hanno fatto nella Francia meridionale, nei Balcani, in Grecia, nelle isole egee, nell’Africa Settentrionale; ed è un esercito sconfitto, come è capitato al ponte di Perati o ad El Alamein. La ritirata nella sacca del Don, con la lunga teoria di uomini scuri che si muovono a fatica nel gelo, decimati dal freddo, dagli stenti e dal fuoco dell’Armata Rossa, trasforma però la sconfitta in epopea: l’alpino con la barba ghiacciata e il passo stanco che si trascina nella neve non è più l’invasore di una guerra sbagliata, ma il bocia partito da una malga alpina che sogna il ritorno e chiede con insistenza al suo sergente riverem a baita?. La pietà per la vicenda umana si sostituisce al giudizio storico e il “racconto” sulla campagna di Russia si astrae dal contesto nel quale essa è maturata. L’operazione vale per la letteratura (basti pensare a Il sergente nella neve o a Centomila gavette di ghiaccio) e a maggior ragione vale per la rappresentazione pittorica: nel dopoguerra la Domenica del Corriere utilizza così il tema in tutte le ricorrenze celebrative e forse non a caso l’ultima copertina dedicata agli alpini (nel 1971) si riferisce proprio alla sacca del Don.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto