Le tensioni in Italia nel biennio rosso: «Ecco come nacque il Partito comunista»

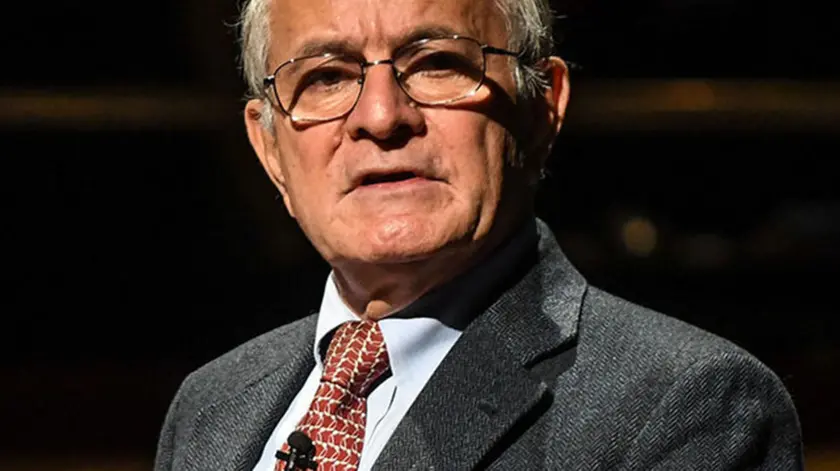

Tra il 1919 e il 1920 anche l’Italia conobbe acutissime tensioni politiche e burrascose agitazioni sociali. Era il cosiddetto biennio rosso: «fare come in Russia» divenne la parola d’ordine per le avanguardie della rivoluzione socialista e i conflitti sociali culminarono nell’estate-autunno del 1920 con l’occupazione delle fabbriche. Chiediamo allo storico Emilio Gentile di chiarire alcuni aspetti di quel convulso periodo per ricordare la nascita del Partito comunista in Italia cent’anni fa, durante il XVII Congresso socialista a Livorno.

Come si presentarono i socialisti a Livorno, nel gennaio 1921?

«Le elezioni politiche del 1919 avevano registrato, assieme al netto declino dei liberali e alla crescita del Partito popolare di don Sturzo, l’enorme avanzata del Partito socialista, prima forza in Parlamento con 156 deputati su 508: il triplo rispetto al 1913».

Ma i socialisti erano uniti?

«No, e quel partito, così potente, attraversò continue divisioni. Nacque scindendosi dalla componente anarchica nel 1892 e aveva due “anime”, riformista e rivoluzionaria. Inoltre nel 1912, a Reggio Emilia, quando su mozione di un giovane Mussolini ancora socialista rivoluzionario erano stati espulsi alcuni iscritti riformisti, aveva preso il via il Partito socialista riformista di Bissolati e Bonomi, che non guardava più alla prospettiva rivoluzionaria. Nel Partito socialista, invece, sia i riformisti sia quelli che poi sarebbero stati chiamati massimalisti avevano sempre l’obiettivo della rivoluzione, ma volevano giungerci in tempi diversi».

La scissione più grave fu comunque quella di Livorno. Quando e come maturò?

«Soprattutto dopo il settembre 1920, ma era già presente dagli inizi del’19. A Livorno la componente comunista accolse le direttive del Comintern, ovvero l’Internazionale comunista, o Terza internazionale: espellere i riformisti di Turati e cambiare nome. Prevalse tuttavia la mozione unitaria di Serrati e i comunisti, il 21 gennaio, si costituirono in Partito comunista d’Italia (Pcd’I), come si chiamò fino allo scioglimento del Comintern nel ’43».

Un contrasto duro, dunque.

«Tutto il gruppo dirigente del Pcd’I, molto giovane, nutriva un odio viscerale nei confronti dei riformisti e degli stessi massimalisti, accusati d’aver traviato il proletariato portandolo all’eccitazione rivoluzionaria senza realizzarla. Poi non la realizzarono neppure i comunisti, ma questo è un altro discorso, che ci porterebbe lontano».

Quell’odio emergeva pubblicamente?

«Certo. Secondo il manifesto di propaganda elettorale del Pcd’I per le elezioni politiche dell’aprile 1921, la rivoluzione doveva passare sul cadavere del Psi. E continuavano gli insulti verso i socialisti, che pure aderivano ancora alla Terza internazionale e che dopo il ’21 Lenin avrebbe voluto riassorbire: ma su questo punto Bordiga, con Gramsci, Togliatti e Terracini, ingaggerà fino al ’23 scontri violenti con Lenin».

Qual era all’inizio la figura più influente del Pcd’I?

«Amadeo Bordiga, mentre Gramsci e Togliatti ne assumeranno la guida tra il ’24 e il ’26. Sul gruppo torinese di Gramsci, che guardava ad una democrazia dal basso rappresentata dai consigli di fabbrica, prevalse quello napoletano di Bordiga, fautore di un partito centralizzato, militarizzato e intransigente, per abbattere direttamente lo Stato borghese».

Fra i comunisti, insomma, non ci si fidava per niente dei socialisti.

«No, e fino alla marcia su Roma il Pcd’I sostenne che un governo di borghesia e socialdemocratici era inevitabile per continuare a ingannare il proletariato con la finta democratica. Perciò si preferiva veder distrutto il Psi invece di preoccuparsi dei fascisti. E così, nel corso della lotta feroce fra un Psi e un Pcd’I che paradossalmente aderivano entrambi alla Terza internazionale, il fascismo li aggrediva entrambi».

Un fascismo sottovalutato…

«Enormemente, anche se con distinzioni. Alla fine, comunque, si pensava sempre che la borghesia lo avrebbe messo da parte una volta utilizzatolo per abbattere l’organizzazione proletaria. Mano a mano, soprattutto Gramsci, Togliatti e Tasca guarderanno più a fondo il fenomeno, ma sempre sostenendo che in Italia la rivoluzione era all’ordine del giorno; i comunisti ci crederanno fino al ’26, quando verranno messi al bando dal nuovo regime totalitario. Senza la scissione del ’21, seguita nell’ottobre del ’22 da quella che generò il Partito socialista unitario di Turati, Treves e Matteotti, il fascismo avrebbe incontrato più ostacoli per affermarsi».

Lei non concorda con Amendola, allora, che definì la scissione del ’21 un “errore provvidenziale”?

«“Provvidenziale” perché senza quella scissione non ci sarebbe stato il più forte partito antifascista della Resistenza. Ma intanto il primo vantaggio dell’ “errore provvidenziale” lo ebbero i fascisti, che approfittarono della disgregazione di uno dei più forti partiti socialisti in Europa per conquistare il potere». —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto