Lezioni di Storia al teatro Verdi di Trieste: Frida Khalo, intellettuale surrealista

L’ultimo appuntamento della rassegna di Laterza. Costantino D’Orazio parla del pensiero della grande artista messicana

Frida Kahlo, la pittrice messicana dalla vita sofferta e tumultuosa, è forse la donna che meglio incarna lo spirito del ciclo che ha animato le Lezioni di Storia che l’editore Laterza ha proposto quest’anno. Donne forti, che hanno saputo conquistare un posto di rilievo nella società del loro tempo, spesso dovendo lottare con gli uomini. Domenica 23 febbraio (alle 11 al Teatro Verdi, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti) il ciclo, promosso dal Comune di Trieste e organizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste e vede in veste di Media partner “Il Piccolo”, si concluderà con Di Frida Kahlo, l’altra metà dell’avanguardia, di cui parlerà Costantino D’Orazio, Direttore dei Musei Nazionali di Perugia e della Direzione Regionale Musei Umbria.

Le Lezioni di Storia di Laterza al teatro Verdi sono solite fare il pienone. Qualora non trovaste posto, o foste impossibilitati a partecipare di persona, una soluzione c’è: la lezione verrà trasmessa in diretta sia sul sito del nostro quotidiano, Il Piccolo, che sul portale istituzionale del Comune di Trieste. Il ciclo di lezioni di quest’anno si intitola “La guerra dei sessi”: nella storia dell’umanità il conflitto tra donne e uomini si è declinato in forme assai diverse, coinvolgendo tutte le dimensioni della vita: dalla famiglia alla politica, dall’economia alla cultura. Le sei Lezioni di questo ciclo esplorano allora il conflitto dei sessi dall’antichità all’età contemporanea, mostrando tutte le differenze di ogni epoca ma anche le ricorrenze nei modi e nei temi del rapporto tra donne e uomini.

Professor D’Orazio, quale aspetto di Frida Kahlo farà conoscere al pubblico domani?

Vorrei far scoprire l’artista e intellettuale più che il personaggio. Cercherò di andare oltre gli stereotipi perché Frida ha offuscato il grande mondo surrealista che ha saputo intercettare e nel quale si è inserita con grande forza. Il pubblico la conosce per la sua vita privata, che lei d’altronde non ha mai nascosto, segnata dalla tragedia dell’incidente quando era giovanissima, poi la sua relazione con Diego Rivera. Ma oltre a questo c’è l’intellettuale.

Parliamo della sua cifra stilistica.

Molto è dovuto a Diego Rivera, che era un artista di fama internazionale. Lei non solo è sua allieva, ma lo seduce e di fronte alla forza di questo uomo non si spaventa. La loro relazione è stata raccontata come una competizione, ma c’è stato un grande scambio a livello sia iconografico che di temi. Non va inoltre sottovalutato il ruolo della friulana Tina Modotti (fotografa e rivoluzionaria, compagna di Vittorio Vidali, il dirigente comunista muggesano, ndr), di cui è stata amica, due donne avventurose.

Frida nasce in Messico all’inizio del Novecento ed entra in contatto con intellettuali che venivano dall’Europa.

Il Messico di quegli anni subito dopo la rivoluzione era quello che Haiti poteva essere stato per Gauguin, un luogo mitico che attirava gli intellettuali che volevano toccare con mano quello che in Europa si era tradotto in una degenerazione. Frida ha cavalcato questo sentimento, si pensi che mentiva sulla sua data di nascita per farla coincidere con la rivoluzione e vestiva con abiti tradizionali. Aveva intuito certi meccanismi della comunicazione validi ancora oggi ed è riuscita a trasformare alcune esperienze personali in temi universali.

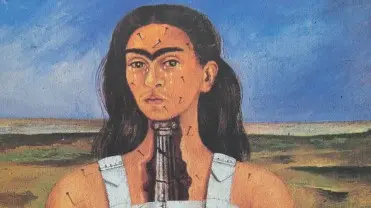

Quest’idea di partire dalla propria esperienza personale per tirar fuori argomenti condivisi a livello universale la accomunava a de Chirico. Si pensi per esempio a quel ritratto in cui ritrae il suo corpo aperto e al posto della colonna vertebrale c’è una colonna antica in rovina. Questo non è semplicemente mettere in scena il suo dolore, ma tradurre il suo dolore fisico, la sua condizione individuale in un racconto che ha a che vedere con il rapporto tra tradizione e innovazione. Lei prima che una donna di grande carattere e grande forza è una grande intellettuale. Pensiamo all’autoritratto in abiti maschili con i capelli corti e con i capelli sparsi per terra, qui mette in scena il suo voler presentarsi come un uomo. I meccanismi interni al suo lavoro, la rimozione, l’allusione, la straordinaria capacità di tradurre con simbologie messicane la metafisica di De Chirico.

È stata definita surrealista ma si dice avesse rifiutato questa definizione.

È probabile perché la incasellava, ma è vero che accetta l’invito dei surrealisti e va in Francia. Capisce l’importanza del dialogo con poeti, pittori, scultori, surrealisti, ne accoglie il meglio e alla fine ritorna in Messico. Nel lavoro di Frida troviamo il seme del surrealismo, quella tecnica che libera la capacità degli artisti di costruire mondi utilizzando immagini, forme come il paesaggio, il ritratto, costruendo composizioni che rimandano a un mondo immaginario. Anche in Frida realtà e immaginazione sono intrecciati come in de Chirico, ed entrambi sono radicati nella loro cultura tradizionale.

Una vita breve ma piena. Si è anche sposata due volte con lo stesso uomo: una narcisista che ha fatto quello che desiderava?

Non dobbiamo perdere di vista la prospettiva temporale. Le artiste donne che tutti conoscono sono Artemisia Gentileschi e Frida Kahlo, accomunate dalla pratica dell’autoritratto. Nel caso di Frida la costrizione di stare a lungo a letto dopo l’incidente con lo specchio sul soffitto l’ha costretta a partire da se stessa, dal suo volto. Però è una scelta poetica precisa quella di prendere lo stesso volto ma vestirlo in maniera diversa. Non la limiterei a una dimensione esistenziale ma è una modalità di una certa arte del tempo, perché attraverso la ricorrente presenza del suo volto riusciva a innestare delle immagini della nostra mente che sono tipici del linguaggio surrealista.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto