L’Inquisizione nel Friuli del Cinquecento: il saggio di Del Col sui movimenti eretici durante la Repubblica di Venezia

L’ultimo lavoro dello specialista di storia religiosa e culturale italiana, è in uscita in questi giorni dalla casa editrice Forum

Andrea Del Col è uno specialista di storia religiosa e culturale italiana del Cinquecento, ha insegnato storia della Riforma e della Controriforma all’Università di Trieste, ha organizzato numerosi convegni nazionali e internazionali, diretto una collana di studi sulla materia e pubblicato molte opere fra cui L’Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo.

Le sue ricerche sull’Inquisizione nel patriarcato di Aquileia e nella diocesi di Concordia lo hanno fatto dialogare a distanza con gli altri principali studiosi di quel periodo, fra cui Carlo Ginzburg in merito alle fonti del pensiero del mugnaio eretico Menocchio.

L’ultimo lavoro di Del Col, in uscita in questi giorni dalla casa editrice Forum, è Inquisizione e dissenso nel Friuli del primo Cinquecento e presenta un ulteriore straordinario contributo per la conoscenza dei movimenti ereticali conseguenti alla Riforma in un territorio allora soggetto alla Repubblica di Venezia, che rispetto ad altri stati europei cercava di arginare i poteri del Sant’Ufficio ed evitare esecuzioni capitali.

La ricerca documentale dimostra altresì che il dibattito sulle sacre scritture abbracciava vari strati sociali, dai nobili agli artigiani, i quali sul piano teologico davano spesso filo da torcere perfino ai sacerdoti e agli stessi inquisitori.

Emblematica è la figura del tessitore Antonio «de l’oio» di Porcia, che sfidando il tribunale ecclesiastico non si presentò a Concordia ma consegnò una «Confesion» che in verità era una appassionata difesa dall’accusa di eresia e un attacco ai suoi denigratori e persecutori «filgioli de la iniquità et homeni di peccato».

Le idee di Antonio presentano uno sviluppo sostanzialmente lineare, sono concatenate logicamente, sostenute da una forte convinzione interiore e supportate da ben 311 citazioni dirette della Bibbia e 130 indirette.

Del Col dall’analisi del documento osserva il genere di cultura posseduta dall’artigiano, il grado di consapevolezza e di autonomia di giudizio e cerca di identificare successivamente le possibili fonti letterarie e i repertori biblici.

Come aspetto fondamentale della cultura religiosa di Antonio, risulta che egli si consideri un eletto da Dio, predestinato a portare la buona novella della salvezza dell’umanità e perseguitato come Gesù dai nemici della verità evangelica.

Alla fine, per aver salva la vita dovette abiurare, un po’ come Galileo alcuni decenni più tardi.

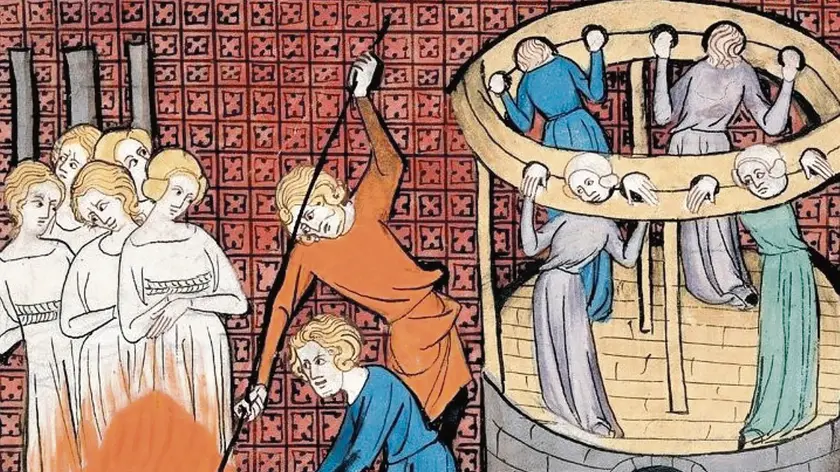

Proprio in sua memoria, la prima presentazione del libro si terrà a Porcia, in sala Diemoz, martedì 9 aprile alle ore 20.30. Dialogherà con l’autore Federica Ambrosini dell’Università di Padova Un altro aspetto interessante indagato da Andrea Del Col è dato dai dipinti delle portelle dell’organo di Spilimbergo, eseguiti da Giovanni Antonio de Sacchis detto il Pordenone nel 1524 su commissione dei locali conti, che sono stati interpretati dai critici d’arte come raffigurazioni contro l’eresia.

L’autore dimostra invece il contrario, ovvero che rappresentino la dottrina fondamentale della Riforma che allora si cominciava a conoscere in Italia ed era sostenuta dal conte Roberto, critico verso gli ecclesiastici e il mercimonio delle indulgenze.

Infatti secondo Del Col, l’Assunzione di Maria al cielo avviene per grazia esclusiva di Dio, mentre le due cadute sono tratte dagli Atti degli apostoli e indicano quella di Simon Mago la perdizione, quella di Saul la salvezza.

Nell’insieme degli atti processuali dell’Inquisizione, l’autore contesta altresì che siano una via diretta di accesso alle culture popolari, poiché i modelli di interrogatorio, le regole di conduzione dei processi e i sistemi di verbalizzazione adottati dai notai non erano attenti alle culture degli imputati e lavoravano per gli scopi dei tribunali, non per la verità storica.

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto