Lo sguardo di Crainz sull’Est senza libertà: l’“altro” Sessantotto

Il ’68 non fu solo quello che agitò il mondo occidentale: ebbe fremiti e sussulti potenti anche in Polonia, in Cecoslovacchia e in Jugoslavia, ma il Pci e i giovani rivoluzionari della “contestazione al sistema” li degnarono di poca attenzione.

Nella ricorrenza del cinquantenario Guido Crainz, più che alla contestazione che si trovò a vivere allora, preferisce ricordare l’“altro Sessantotto” con un libro a più mani appena uscito per i tipi di Donzelli il cui titolo “Il Sessantotto sequestrato” richiama l’ “Occidente sequestrato” di Milan Kundera.

Lo storico, politologo e commentatore di Repubblica dedica attenzione e riflessioni a un fenomeno che allora, pur visibile, fu poco osservato, pur udito, non fu quasi ascoltato (tranne rare eccezioni vi furono al massimo pilatesche equidistanze), e che il mezzo secolo trascorso consente oggi di valutare nella sua portata e nel peso che ebbe nel progressivo disfacimento sistemico del Patto di Varsavia.

Di segnali ce n’erano stati: i tre anni di carcere comminati, nel 1965, a Jacek Kuron e Karol Modzelewski per la loro “Lettera aperta al partito” che denunciava il potere della burocrazia nel comunismo polacco, o la drammatica richiesta di aiuto alle sinistre, dopo la dura repressione causata dalla lettura di una lettera di Solženicyn nel corso del Congresso degli scrittori cecoslovacchi.

Così, nel 1967, un gruppo di intellettuali cecoslovacchi si rivolse con una lettera aperta «all’opinione pubblica e a tutto il mondo libero», denunciando la «caccia alle streghe di carattere spiccatamente fascista» ai loro danni: «Voi, ancora soggetti a pericolose illusioni sulla democrazia e la libertà dei paesi socialisti, protestate contro i massacri americani nel Vietnam, contro il fascismo in Spagna, contro il militarismo in Grecia, contro il razzismo negli Stati uniti e chiudete gli occhi su ciò che succede là dove riponete le vostre speranze!».

Le conseguenze sostanziali furono scarsissime.

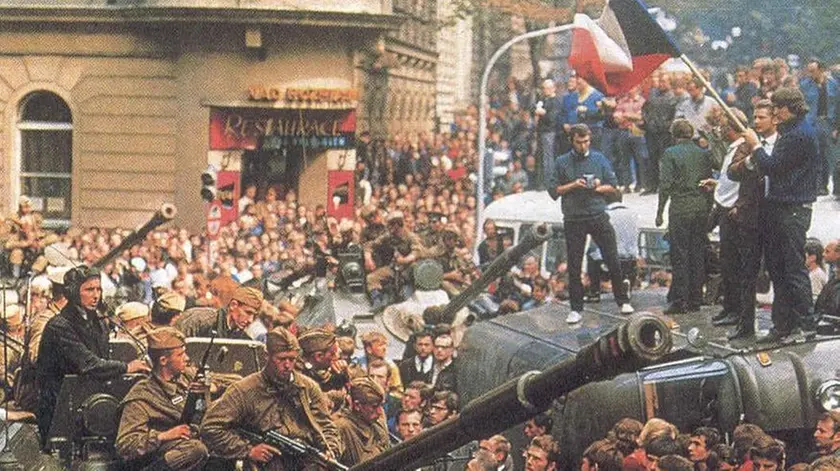

A mettere in moto il lento processo che avrebbe portato, nell’81, alla famosa dichiarazione di Berlinguer sull’esaurimento della “spinta propulsiva” della Rivoluzione d’Ottobre, furono semmai la durissima repressione in Polonia, con gli arresti degli studenti, il licenziamento dei docenti, e l’esodo di metà dei trentamila ebrei superstiti presenti nel paese, e la Primavera di Praga schiacciata dai cingoli dei carri sovietici, sino alle tragiche fiaccole libertarie di Jan Palach e Jan Zajíc.

Crainz indaga sull’incrociarsi degli esiti della destalinizzazione con le manifestazioni di orgoglio nazionale che in qualche moldo apparentarono i paesi del Patto al Risorgimento italiano.

Sul fatto che lì l’arma dell’ironia fu molto più usata di quella della violenza (“Senza Stalin, su chi gettare la colpa?”, “Viva l’Urss, ma che si mantenga da sola”, “Di’ la verità e cerca di scappare”), senza però che la risata riuscisse a seppellire il potere.

Guarda a Tito e al “laboratorio jugoslavo”, che “scandirà... il lungo permanere di un Novecento feroce”, e alle parole, incomprese, pronunciate da un esule ceco a un’assemblea studentesca di Bologna: “Forse è vero che chiedevamo la democrazia borghese. Ma per noi, che abbiamo vissuto nazismo e stalinismo, la democrazia resta un obiettivo avanzatissimo”.

Evidenziando anche la lucida analisi, fatta nel 1990 (ma drammaticamente attuale, e non solo per il gruppo di Visegrad), da Bronisław Geremek, storico e dirigente di Solidarnosc, sui pericoli che correvano i paesi liberati dalla dittatura comunista, causa il debole radicamento delle istituzioni: «Il primo è il populismo. Esso trova un naturale terreno di coltura nelle esperienze finora vissute da tali società e si fonda sulle illusioni egualitarie. Può diventare un’arma pericolosa nelle mani dei demagoghi politici... Il secondo pericolo è la tentazione di instaurare governi dalla mano forte... Il terzo pericolo della fase transitoria è il nazionalismo...».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto