Oleg: «È l’odio la vera disgrazia dell’umanità»

di Gabriele Franco

Un lungo, rispettoso, applauso è appena corso via come un titolo di coda. Oleg Mandic è ancora al suo posto mentre davanti a lui gli alunni del Bearzi di Udine abbandonano lentamente le proprie seggiole. Nella mente risuona ancora l’eco di quel battimani, un rumore infine sovrastato dalle ultime frasi proferite: «La parola dimenticare è l’unica che non ho voluto dimenticare. Auschwitz non l’ho mai scordato e per questo ad Auschwitz devo la mia bellissima vita: grazie a quanto di terribile ho vissuto, tutte le successive esperienze negative hanno perso il confronto».

Oleg Mandic è l’ultimo prigioniero uscito vivo da Auschwitz. Aveva 12 anni quando il 2 marzo 1945, solo qualche mese dopo la futura Giornata internazionale dell’Olocausto, vedeva chiudersi alle sue esili spalle i cancelli di un inferno tutto e soltanto terreno. Di lì è passato alla storia come l’ultimo bambino di Auschwitz.

«È praticamente uno scoop - è ancora vivo il vizio del giornalista che fu – ma ci è voluto tempo, per me stesso e l’opinione pubblica».

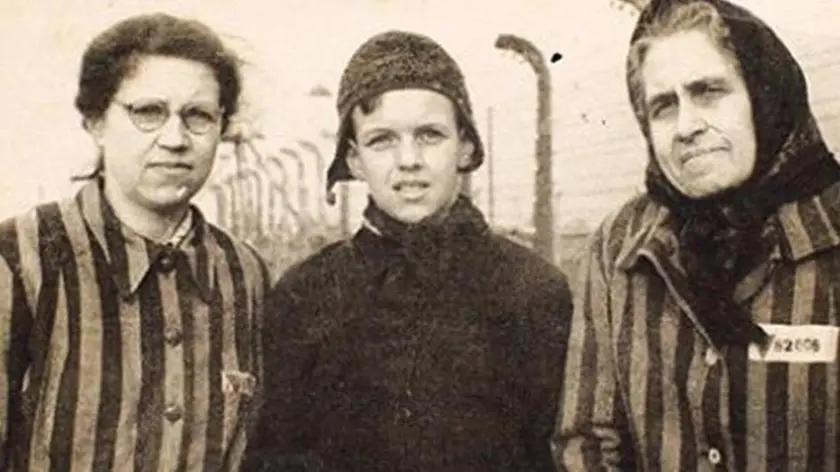

Siede accavallando le gambe con una naturalezza invidiata da molti altri ottantenni, lo sguardo attento a ogni voce. I capelli bianchi innocenza hanno rimpiazzato i grandi riccioli biondi per i quali - dalle pagine del libro scritto con Roberto Covaz - era spesso scambiato per una bella ragazzina, simbolo di un’infanzia rubata con la prima rasatura nel campo di sterminio di Birkenau (Auschwitz II). Ci entrava con la mamma Nevanka e la nonna Olga, prigionieri politici: nonno Anton e papà Oleg militavano nei ranghi alti di Tito. Era il 1944 quando erano presi ad Abbazia per iniziare una strada senza destinazione. Prima al carcere di Fiume, poi al Coroneo di Trieste. Il destino segnato col viaggio sui carri bestiame, direzione macello. Il racconto di una vita fa è pronunciato con precisione quasi spaventosa, Memoria distribuita nel mondo da anni: «Non lo faccio perché penso di poter cambiare il mondo, sono convito che offrendomi ai giovani qualcuno ne verrà influenzato, affinché quello che ho visto, e che nel mondo continua a ripetersi, possa succedere una volta in meno». Mandic racconta un Olocausto da non interpretare solo come sterminio di ebrei, ma invero come il peso portato da tutti quelli rinchiuso nei campi. E in un faccia a faccia inaspettato, capace di cambiare registro con sensi di vertigine in chi ascolta, ricorre il numero “189488”, scandito con l’orrenda naturalità di un segno anagrafico, simbolo dell’istante in cui “entrato da uomo perdevi la tua umanità”. Poi il ricordo si fa sofferto, la morte di un bambino amico, la vista della vita esalata dalle bastonate, la salvezza da ogni selezione per “andarsi a lavare”. Ma sul più grande rimpianto e orgoglio tutto ritorna a un legame: «Il campo mi ha unito immensamente a mia madre. E vederla morire in un incidente d’auto anni più tardi mi ha fatto promettere di tornare dove tutto è iniziato». E più l’incontro prosegue, più sono i semi da coltivare. I primi sono i silenzi, frequenti e diversi, attimi straripanti d’emozione.

Il secondo è. la latitanza di risposte attese, e Mandic non manca di recuperare: “Se ho mai perdonato i responsabili? Prenda la parola odio e la contrapponga al perdono: si può davvero perdonare chi si odia? Non so. Però ho capito presto che una delle maggiori disgrazie dell’uomo sia l’odio. L’odio porta a mondi terribili e a altro odio, in una catena infinita. E questo infinito a volte si chiama Auschwitz». E continua: «È necessario recidere la catena all’origine, io ci sono riuscito: non ho mai odiato nessuno, però non ho dimenticato». Era l’ultima domanda. Alzatosi con un balzo, lancia un occhiolino di complicità e si dirige verso l’uscita. Quelle spalle hanno visto porte ben più importanti chiudersi e sono lì a testimoniare come a ogni cancello che si chiude si riapre una vita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto