Ribelli e disobbedienti, dai Teddy Boys il primo segnale del malessere giovanile

UDINE. Chi si ricorda dei Teddy Boys? Negli anni Cinquanta la prima di una lunga serie di subculture giovanili maschili cominciò, anche in Italia, a mettere in crisi i costumi e gli atteggiamenti tradizionali.

La moda, per quanto riguarda i vestiti, giunse dall’Inghilterra: blazer scuri e jeans per i ragazzi, gonne lunghe o pantaloni attillati per le ragazze. E, poi, soprattutto, folti ciuffi di capelli, che rompevano con la pratica tradizionale maschile del capello pettinato tenuto in piega dalla brillantina.

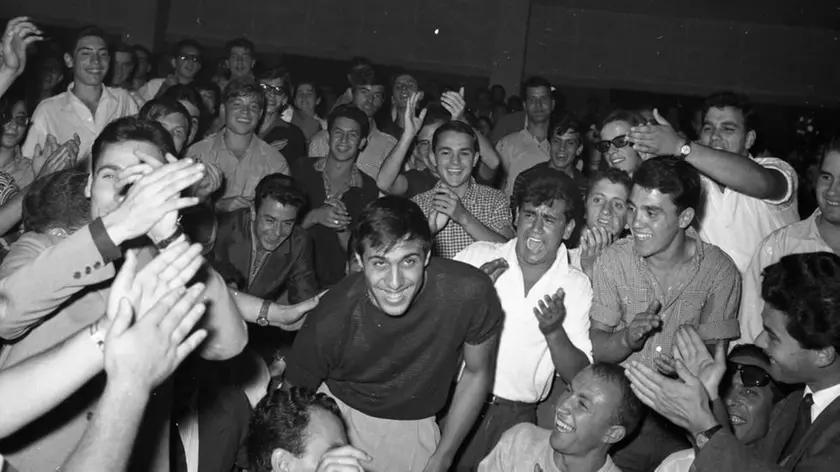

Il messaggio era quello di una giovinezza spensierata da spendere nel divertimento: ascoltare musica e ballare, passare le giornate tra ragazzi e ragazze, fumare. Un insulto all’etica del lavoro, della morigeratezza e del sacrificio.

Tutto, però, era nato negli Stati Uniti, la nazione che con il proprio intervento, e la propria potenza, aveva cambiato il destino di due guerre.

Ed era arrivato in Italia in un anno ben preciso, il 1955, quando nei cinematografi europei si iniziò a proiettare un film che raccontava di una scuola dove delinquenza e insubordinazione erano all’ordine del giorno.

Il film era “Il seme della violenza”, che conteneva “Rock Around The Clock” di Bill Haley, la canzone che fece conoscere una nuova musica che divenne la cultura dei giovani del secondo 900, il rock’n roll.

Il connubio musica moderna-disobbedienza alle regole costituì un’attrazione irresistibile per una nuova generazione, che aveva visto la guerra e le ristrettezze dell’immediato dopoguerra ma che si apriva alla vita nell’avvio del boom economico europeo.

Molti, più che in passato, potevano studiare, oppure, se lavoravano, avevano a disposizione denaro da spendere in modo autonomo e per consumi superflui: il cinema, prima di tutto, poi le sigarette, juke-box e flipper (comparsi nel 1956), alcolici, dischi in vinile e il sogno di tutti, la motocicletta.

Quella che poteva sembrare una moda innocua si trasformò presto in un fenomeno sociale allarmante. Le pagine dei rotocalchi di costume e di cronaca, che vendevano ormai milioni di copie, si riempirono di cronache di episodi di violenza in cui bande di Teddy Boy assaltavano coppiette e commettevano furti e violenze.

Al ribellismo modaiolo di un Adriano Celentano, che si faceva conoscere imitando Bill Haley e il cui primo 45 giri di successo fu proprio “Il ribelle”, e a fianco del tormento esistenzialista del James Dean di “Gioventù bruciata”, si affiancò un’insofferenza sociale più profonda, generata dagli strappi del progresso e del benessere, che non coinvolgevano o convincevano però tutti.

La reazione della classe dirigente italiana, nelle sue diverse componenti ideologiche, fu irritata. Per la prima volta una generazione scavava un solco con le precedenti, rivendicando modelli propri di comportamento.

Alla Fondazione Giorgio Cini, nel settembre 1959, il Centro di cultura e civiltà, presieduto dal giurista friulano Francesco Carnelutti, riunì due dozzine di magistrati, pedagogisti, filosofi, scrittori e giuristi per provare a suggerire all’opinione pubblica e ai decisori politici cosa fare con questa “Adolescenza traviata” (questo il titolo del consesso).

Una vera e propria malattia, anzi un “virus”, che trovava alimento, così il Carnelutti, da “cinematografo, televisione, rotocalco, cronaca giornalistica, musica sincopata, canzoni urlate, danze esotiche e frenetiche”.

Sotto accusa, manco a dirlo, la scuola, assieme alla famiglia. La terapia? Dall’amore (cardinal Urbani di Venezia), a una maggiore apertura educativa della scuola (lo psicanalista Musatti) fino alle punizioni corporali, la reclusione in istituti appositi, perfino il campo di lavoro.

Qualcuno se la prese addirittura con Domenico Modugno (che aveva vinto nel 1958 il Festival con “Nel blu dipinto di blu”) quale esempio negativo. Acidissimo Pier Paolo Pasolini, per il quale la colpa del traviamento era dei suoi stessi presuntuosi terapeuti: “tanta presunzione pedagogica, tanta cecità reazionaria, tanto sciocco paternalismo, tanta superficiale visione dei valori, tanto represso sadismo, non possono che giustificare l’esistenza, in molte città italiane, di una gioventù insofferente e incattivita”.

Di lì a pochi mesi, nel giugno 1960, a Genova i cortei di studenti e operai si scontravano con la polizia schiudendo il decennio delle manifestazioni giovanili. Iniziava tutta un’altra storia. —

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto