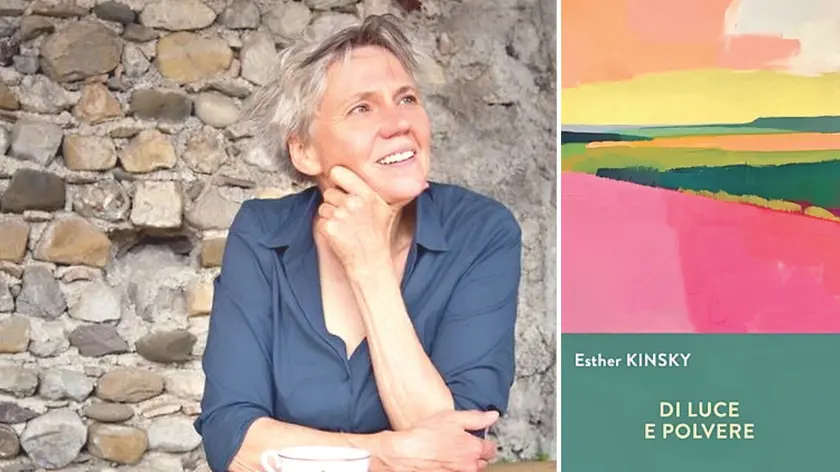

L’ultimo libro di Esther Kinsky: sguardi oltre i confini

“Di luce e polvere” è l’ultimo scritto di una delle voci più originali della letteratura contemporanea tedesca. La scrittrice, che vive in Friuli, domenica 13 aprile sarà al Visionario e mercoledì 16 aprile a Cinemazero

Vedere più lontano del proprio confine geografico significa imparare a vedere anche oltre il proprio confine interiore. A rappresentare tale possibilità è la letteratura che racconta realtà plurime che altrimenti potrebbero restare taciute, mai esplorate. È questo che contraddistingue la scrittura di Esther Kinsky, scrittrice considerata una delle voci più originali della letteratura contemporanea tedesca, che sarà presente domenica 13 aprile al Visionario di Udine alle 18.30 per dialogare insieme ad Anna Piuzzi del suo ultimo libro “Di luce e polvere” (Iperborea, pag. 224, euro 18), tradotto da Silvia Albesano. Seguirà la proiezione del film “Le meraviglie” di Alice Rohrwacher, introdotto da Francesco Pitassio.

L’evento è in collaborazione con Mediateca Mario Quargnolo, Libreria Moderna Udinese e l’associazione Vicino/lontano. Kinsky sarà presente, inoltre, anche mercoledì 16 aprile alle 18.30 a Cinemazero di Pordenone. L’evento si inserisce nella rassegna Dedica Incontra, co-organizzato dall'associazione culturale Thesis e Cinemazero.

Dopo il successo di “Rombo”, sempre pubblicato con la casa editrice Iperborea e dedicato al terremoto del ’76 in Friuli, Kinsky sposta il suo sguardo verso l’Ungheria, terra d’affetto e di ricordi. “Di luce polvere” è un inno alla bellezza del cinema nella sua capacità intrinseca di concedere uno spazio pubblico condiviso da una “compagnia anonima”, portatrice delle proprie solitudini tanto quanto delle proprie speranze. Una giovane donna straniera arriva a Budapest e si inoltra nella piana ungherese dove si imbatte, per caso, su un cinema abbandonato. “Mozi” è l’insegna che contraddistingue l’edifico “verde oliva”, unico segnale di un passato che per la viaggiatrice è tutto da riscoprire. Ammaliata dal relitto e dalla sua storia, decide di riportarlo in vita con l’ostinata speranza di consegnare alla gente del villaggio una nuova prospettiva di “visione”, perché “guardare è un’abilità che si apprende”. Grazie all’aiuto di alcune persone del luogo, il Mozi rinasce, portando in scena alcuni dei titoli più illuminanti della storia del cinema, ma non durerà.

La privatizzazione degli spazi e la perdita costante di un sentire collettivo, delineano la decadenza della nostra contemporaneità che Kinsky sa tratteggiare con una scrittura poetica, portando in scena un vero e proprio atto di resistenza che solo l’arte, in tutte le sue forme, ha il dovere di tentare. L’opera nasce da un’esperienza realmente vissuta da parte dell’autrice che vent’anni fa decise di vivere a Budapest, luogo che da sempre l’affascinava per «la sua cultura cineasta, i suoi paesaggi e per quella società così libera che oggi non c’è più».

A metà tra il romanzo e il reportage, Kinsky trasforma il cinema nel simbolo della possibilità, nel “diritto di vedere più lontano di prima”, denunciando ogni forma di privatizzazione che porta soltanto «all’affossamento della nostra pluralità, all’isolamento e all’innalzamento di barriere umane».

Esther, lei è considerata una scrittrice di frontiera, che valore ha per lei questo termine?

«La frontiera è una dimensione umana, collettiva, si può raccontare bene attraverso la letteratura che ne mostra i dettagli. È l’opposto del confine che invece è sempre una decisione politica legata al potere. La frontiera è l’incontro dell’altro, l’apertura a nuove culture che permettono di abbattere l’idea difensiva di identità».

In che senso?

«L’identità porta con sé un significato dannoso perché chiude lo sguardo. L’identità non può essere unica, ha bisogno di spalancarsi e incrociarsi per rappresentarsi. Esplorare cosa c’è al di là dei confini ci fa apprezzare il fatto che siamo tutti umani, con un’identità da condividere nelle sue pluralità».

Nasce da questa visione la sua scelta di vivere in Friuli?

«Sì, amo il Friuli per i suoi paesaggi, ma soprattutto per i suoi incroci, tra lingue e tradizioni. Vivo tra Fagagna e Vienna e il Friuli rappresenta il concetto di pluralità identitaria, ma anche il confine che qua si sente molto nella paura delle persone di ciò che c’è “dall’altra parte”, una sorta di diffidenza che nasce quasi da un bisogno di difendersi».

Può la letteratura, secondo lei, abbattere la paura di questi confini?

«Assolutamente sì, è un dovere che hanno gli scrittori, i poeti, gli artisti. Arrivare alle persone mostrando loro la bellezza delle altre culture è un impegno etico che può e deve fare la differenza.

Nel suo ultimo libro, oltre al cinema ci sono anche altri simboli, come i papaveri e le farfalle. Cosa rappresentano?

«Le farfalle nella mitologia greca rappresentavano il simbolo della morte, mentre il papavero nella poesia tedesca rappresenta la dimenticanza, ma anche la memoria. Unirli ha per me il valore di sottolineare l’urgenza della vita e di quanto la memoria sia un dovere collettivo, unico antidoto alla morte. Se perdiamo la memoria del nostro passato, anche come civiltà, comunità, perdiamo la possibilità di aprire lo sguardo a nuove esistenze e scoprirci parti di esse».

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto