Voci dalla trincea: D’Annunzio, Ungaretti e tanti eroi sconosciuti

UDINE. Bartolini Luigi, classe 1892, ufficiale di artiglieria, incisore e scrittore (da un suo romanzo De Sica ebbe lo spunto per il film “Ladri di biciclette”) scriveva nel diario sul fronte della prima guerra mondiale: «Lucatich, nome del diavolo. Ne ha mangiati piú uomini questa quota che, quasi, il San Michele. E non è che pietre. Distesa ondulata di pietre, distesa d’inferno. Ma non avevamo supposto un inferno grigio, fatto di roccia e silenzio come fu il Carso frantumato, arato in bianco, dalle cannonate».

Antonante Giovanni, piccolo ignoto fante, raccontava così gli assalti in maniera semplice e drammatica: «Erano momenti tristi. Saltammo fuori al grido “Savoia!” e via di corsa sfrenata verso la direzione avuta. Ma avevamo fatto appena una ventina di metri che eravamo già pochi. Il fuoco era tremendo, non potevamo più muoverci. Siamo rimasti lì per 24 ore. Il fondo della dolina era silenzioso. Non si vedevano attorno che soldati morti, cavalli, carri, gallerie...».

D'Annunzio Gabriele, classe 1863, poeta, scrittore, aviatore, politico eccetera, volontario a 52 anni, ufficiale di collegamento della brigata Trapani, non rinunciava ai toni aulici ed enfatici della retorica patrioattarda: «Scendiamo dall‘osservatorio quando la luna è già alta, radiosa nel cielo puro. Passiamo attraverso i boschi di pino schiantati dalla battaglia. I tronchi rotti si levano nel chiarore. Le trincee biancicano giù nel pendio. Si sente tuttavia l’odore della morte. Si vede il meandro del fiume a valle. La battaglia arde su tutta la linea, terribile l'immobilità dei sassi, delle frasche, degli alberi».

Ungaretti Giuseppe, classe 1888, fante del XIX battaglione, scriveva rannicchiato in trincea i suoi versi su brandelli di carta, cartoline, margini di vecchi giornali, spazi bianchi di care lettere appena ricevute da casa. Li metteva alla rinfusa nel tascapane portandoli sempre con sé, nel fango, lungo l’Isonzo. Tra gli ufficiali c’era un giovane tenente, Ettore Serra, che amava la poesia e a lui il fante nato ad Alessandria d’Egitto rivelò il segreto affidandogli il mitico tascapane con quei pezzetti di carta. Serra li mise insieme, li ordinò e il 16 dicembre 1916 fece una sorpresa natalizia a Ungaretti portandogli le prime copie del “Porto sepolto” fatto stampare a sue spese da una tipografia a Udine.

Ottanta esemplari in tutto. Quel piccolo gesto segnò una svolta epocale per la poesia italiana. Quanto piú l’uomo viene umiliato da una situazione oggettiva di distruzione e dolore tanto piú la parola nata da quel silenzio, e dal silenzio protetta come da una casa, “la casa dell’essere”, acquista una sacralità che lo salva. È la parola scavata in quel silenzio. Nuda come la pietra del Carso nella sua verità («Come questa pietra è il mio pianto che non si vede... Di questa poesia mi resta quel nulla d’inesauribile segreto»).

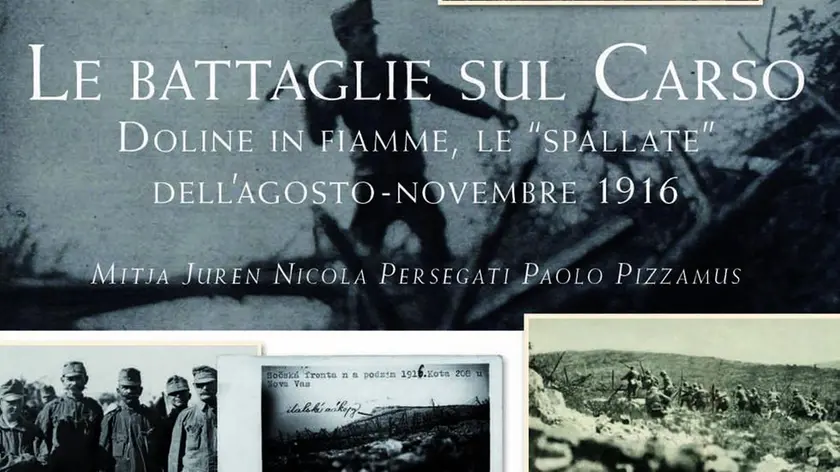

Sono queste, indicate in maniera generica e un po’ alla rinfusa, alcune fra le migliaia di voci che ancora in giornate di calma e quiete, guardando il bellissimo golfo di Trieste, si possono cogliere salendo sui rilievi aspri del Carso dove un secolo fa si combatté una interminabile, cruentissima guerra di trincea, durata ventinove mesi, fino alla rotta di Caporetto nell’ottobre 1917. Per captare quelle voci nel silenzio e nel torpore remoto d’un passato in larga parte sconosciuto anni fa c’era un maestro che, partendo dalla scuola elementare di via Romana, alla periferia di Monfalcone, portava i suoi allievi sulla quota Toti e li invitava a tacere mettendosi in ascolto. Affioravano allora parole arrivate da lontanissimo, fra un refolo di bora e l’altro. Sono voci da riscoprire in un libro appena pubblicato dall’editore Gaspari che lo ha inserito nella collana “La storia raccontata e illustrata”. Si intitola “Le battaglie sul Carso. Doline in fiamme, le ‘spallate’ dell’agosto-novembre 1916” (180 pagine, 24,50 euro) di cui sono autori Mitja Juren, Nicola Persegati, Paolo Pizzamus, che lo presenteranno sabato 18 ottobre, alle 17.30, nella sala della Fondazione Crup di via Manin, a Udine.

Quando su quelle alture cosí suggestive, un paese di calcari e ginepri, si scatenò l’inferno, migliaia di soldati giunti da tutte le regioni d’Italia e dall’arcipelago asburgico furono costretti a uccidersi, a scannarsi, in un massacro che alimentò le undici battaglie dell’Isonzo. I nostri da lí volevano arrivare a Vienna, ma restarono intrappolati in un terreno infido e difficile.

Nonostante l’ampia pubblicistica esistente, non c’era un libro specifico che ricostruisse i combattimenti sul Carso, tra la piana di Doberdò e quella di Comeno, con centinaia di foto, piantine e racconti inediti. Decine di volti ricominciano a parlare e il tono non è quasi mai quello retorico di D’Annunzio. Molto piú credibile il soldatino Antonante Giovanni. Pagine da rileggere, per tornare poi in quei luoghi a due passi da casa nostra. Nessuna enfasi militarista in ciò, solo un viaggio nei sacrifici vissuti da nonni e bisnonni, costretti ad affrontare una guerra sfuggita di mano ai capi e all’origine di tante mostruosità successive.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto