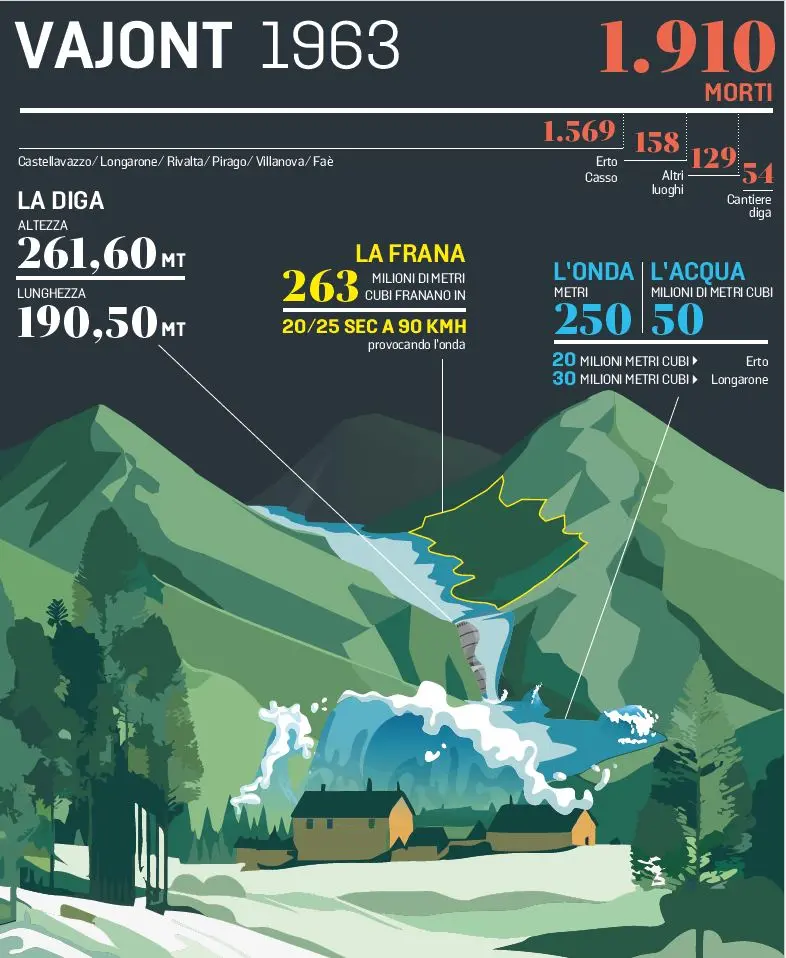

Sessantuno anni fa la tragedia del Vajont: la notte in cui la montagna sprofondò e cancellò la valle

Quasi 2000 morti, paesi distrutti: quella diga non doveva essere costruita. Quello che non tutti sanno sul disastro del Vajont del 9 ottobre 1963

Quella sera c’era la partita di Coppa dei Campioni, come si chiamava all’epoca: Real Madrid-Rangers Glasgow. Di televisioni nelle case ce n’erano poche. Chi la possedeva aveva chiamato gli amici, gli altri erano andati a vederla al bar.

Da Erto e Casso a Longarone, più anziani erano a dormire, i giovani avevano appena finito di godersi Puskas e Di Stefano, le stelle del calcio di allora. Ma all’improvviso, tutto cominciò a tremare, il Toc, il monte “marcio” degli ertani, scivola nella diga. «Prima qualcosa che assomigliava a una collina», poi milioni di metri cubi di ghiaia, fango e roccia sprofondarono nel lago, l’Onda travolse tutto. Quasi duemila morti, paesi cancellati, il disastro più grande della nostra storia.

Era un mercoledì: alle 22.39 milioni di metri cubi di roccia e ghiaia precipitarono nel lago

L’Onda si alzò, esplose in tre flussi: uno lambì e risparmiò Casso, un altro andò a colpire alcune località di Erto che si trovavano sulla sponda del lago, spazzandole via: Pineda, Prada, Marzana, Lirón, San Martino, Le Spesse, Fraséign, Il Cristo. Il terzo piombò su Longarone con forza devastante, distruggendola completamente.

L’acqua, colpendo Erto, Longarone e le loro frazioni, ma anche i comuni adiacenti (Codissago e Castellavazzo), trascinò con sé famiglie, uomini, donne, bambini, case, terreni, boschi, animali, vite intere cancellate in quattro minuti. Fu una strage: quasi duemila persone annientate assieme a un territorio, a una storia, a una cultura.

Raccontiamo in questo inserto dedicato ai sessant’anni da quella tragedia le storie di chi non c’è più e di chi si è salvato. Ma c’è un prima? Che è successo prima? Questa tragedia poteva essere evitata? Quelle vite potevano essere salvate? Dopo sessant’anni la risposta è sì. Ma come? Ascoltando i segnali che mandava quel monte, quel monte Toc, il Marcio per gli ertani, che non ce la faceva a reggere il gigante di cemento armato.

La costruzione della diga

Il via ai lavori è dei 1957, sotto la guida del progettista, l’ingegner Carlo Semenza, e del geologo Giorgio Dal Piaz. I due non diedero peso alle paure relative a rischi geologici e eventi franosi che potevano essere provocati da un intervento di quelle proporzioni sul versante sinistro della montagna. I rilevamenti condotti sul Toc non avevano dato esiti incoraggianti ma, nonostante i forti dubbi circa la sicurezza della zona, si scelse di andare avanti.

La diga del Vajont fu terminata in circa tre anni e l’invaso iniziò a essere colmato, senza neppure aspettare di ottenere il permesso dal governo, né per avviare la costruzione né per il riempimento del bacino. La Sade, la Società Adriatica di Elettricità, del resto era un’azienda molto influente e nemmeno la commissione di collaudo – istituita dal ministero dei Lavori pubblici nel 1958 con il compito di controllare il buon funzionamento della diga – rilevò mai aspetti negativi nell’operato dei responsabili.

I segnali del Toc

È datata 1960 una prima frana del Toc, che faceva seguito a un altro incidente avvenuto nel bacino artificiale di Pontesei, anch’esso costruito dalla Sade in val Zoldana. Nel 1959 una grossa porzione di terreno precipitò nel lago di Pontesei e causò un’ondata che travolse e uccise Arcangelo Tiziani, il custode della diga.

Per gli ertani il Toc è il monte “marcio”, non poteva sostenere quel gigante di cemento armato piantato nella valle

Il primo franamento del Toc, il 4 novembre 1960, fece cadere nel bacino del Vajont circa 700 mila metri cubi di materiale e l’ondata che ne seguì per fortuna non provocò vittime. Fu però un segnale chiaro della precarietà della montagna e della minaccia che poteva derivarne. L’esperto austriaco Leopold Müller, interpellato dalla Sade, aveva intuito da alcuni suoi studi che esisteva la possibilità di pericoli effettivi data l’instabilità della roccia, anche se inizialmente non si era reso conto della gravità della situazione della montagna: sotto di essa scorreva una vasta paleo-frana che verrà scoperta da Edoardo Semenza, figlio di Carlo Semenza, al quale fu dato il compito di redigere una relazione geologica sul Vajont sempre per conto della Sade, nel 1959.

Dopo la frana del 4 novembre, sul Toc si aprì la lunga spaccatura a forma di “M”, dalla quale si muoverà la frana del 1963

Essa fu individuata da Leopold Müller: in un secondo studio stabilì che la frana era in movimento e che non poteva essere fermata. Negli anni successivi al 1960 si effettuarono quindi studi e prove sui livelli dell’invaso nel tentativo di conoscere gli effetti della caduta del materiale roccioso, dal momento che ormai era evidente che esso sarebbe scivolato nel lago artificiale.

I lavori si sarebbero dovuti fermare ma questo, per interessi economici, politici e personali, non avvenne e i responsabili e i tecnici della Sade continuarono a nascondere agli organi di controllo i dati preoccupanti che stavano raccogliendo.

Lo studio di Müller

L’esperto aveva dichiarato che non era possibile frenare la grande frana del Vajont e si poteva ormai soltanto tentare di gestire e contenere la sua caduta. L’idea fu quella di far scivolare il materiale roccioso nell’acqua in modo lento e controllato, colmando e svuotando il lago, in modo da evitare più danni possibili. Fu anche costruito un bypass, una galleria di sorpasso scavata nella parte destra della vallata, che in caso di frana avrebbe garantito il controllo del fluire dell’acqua e protetto il meccanismo e le funzioni dell’impianto idroelettrico. Quella galleria esiste ancora, la si può vedere dal coronamento della diga.

La Sade decise di compiere alcuni esperimenti in scala per scoprire come si sarebbe comportata la frana cadendo negli invasi da diverse altezze. I risultati? Imprecisi, poiché nella diga in scala costruita a Nove, vicino a Vittorio Veneto, fu utilizzata una ghiaia diversa da quella del Toc.

La diga fu riempita, poi svuotata e le sollecitazioni fecero arrabbiare il Toc, che cominciò a lanciare segnali e a muoversi. La gente aveva capito e aveva paura, ma nessuno pensò di sgomberare Erto e gli altri paesi. «Dormite tranquilli, anche se con un occhio aperto», dicevano le autorità. Non è bastato.

prima il fragore dell’onda

poi il silenzio della morte

mai l’oblio della memoria

Riproduzione riservata © Messaggero Veneto